21일 조선업계에 따르면 대우조선 노조는 최근 노조 소식지를 통해 “지난해 발생한 7,300억원 흑자를 채권단에 상납해서는 안 되며 노조가 생산의 주체임을 인정하고 걸맞은 수준 높은 대우를 해달라”고 요구했다. 또 “직원들의 먹고사는 문제가 해결되지 않으면 회사에 대한 열정이 없어질 것”이라며 원활한 생산체계 구축과 회사의 영속적 발전을 기대한다면 구성원들의 생활고부터 해결해야 한다고 주장했다.

대우조선 노조가 지난 2016~2017년 2년 동안 임금 반납과 구조조정 등을 통해 회사의 회생을 위해 노력한 것은 사실이다. 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 2015년 말 대우조선 임직원 수는 1만2,855명에서 지난해 3·4분기 말 1만183명으로 2,500여명 가까이 줄었으며 급여 총액은 2015년 말 9,890억원에서 2016년 말 6,790억원으로 감소했다. 같은 기간 직원들의 평균 연봉은 7,500만원에서 6,000만원으로 줄었다. 2017년 평균 연봉은 5,000만원 후반 수준이 될 것으로 예상된다.

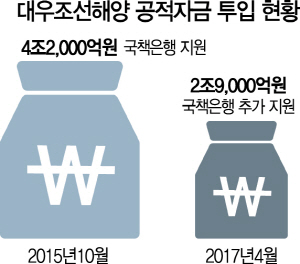

하지만 대우조선을 살리기 위해 직원들의 일방적인 희생만 강요됐다고 보기는 어렵다. 정성립 사장의 경우 지난해 3월부터 보수를 받지 않고 있으며 임원들은 생산직(10%)보다 많은 평균 30~40%의 급여를 반납하고 있다. 더군다나 분식회계와 업황 불황으로 망가진 대우조선을 살리기 위해 정부는 지난 2년간 7조원이 넘는 공적자금을 쏟아부었다. 대우조선이 겨우 회생할 수 있었던 것은 국민들의 희생이 뒷받침됐기 때문이라는 지적이다.

특히 지금 당장 노조가 제 몫을 요구할 만큼 상황이 개선됐다고 보기도 어렵다. 대우조선은 지난해 7,300억원의 흑자를 올렸지만 2017년 4·4분기는 당초 예상보다 많은 적자를 기록했다. 또 올해와 내년 실적도 지난해만 못할 것으로 예상된다. 대우조선 노조가 성급하게 제 몫 챙기기에 나섰다는 비판이 나오는 이유다.

/고병기기자 staytomorrow@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >