보편요금제를 둘러싸고 가계통신비 정책협의회에서 음성·데이터 제공량을 대폭 늘려야 한다는 시민단체와 오히려 요금 관련 규제를 완화해야 한다는 이동통신사간 의견 대립이 팽팽하게 전개된 것으로 나타났다. 보편요금제를 도입하되 다른 요금제는 규제를 최소화시키자는 대안도 제시됐지만 합의엔 실패했다.

31일 서울경제신문이 최근 국회에 제출된 ‘가계통신비 정책협의회 결과보고서’를 분석한 결과, 보편요금제 관련 논의만 네 차례에 걸쳐 진행됐지만 입장 차를 좁히지 못한 채 협의회가 마무리됐다. 가계통신비 정책협의회는 지난해 11월부터 올해 2월까지 전문가와 소비자·시민단체, 이통사·제조사 등 이해관계자, 관계 부처가 모여 통신정책을 논의한 자리다. 정부는 논의 내용을 바탕으로 오는 6월 국회에 관련 법안을 제출할 계획이다.

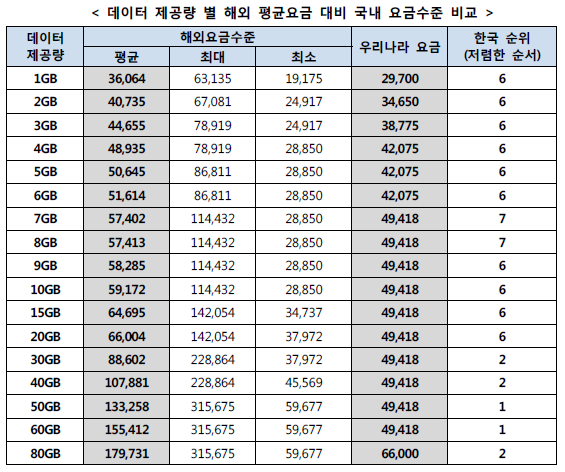

이 자리에서 소비자·시민단체는 “정부는 보편요금제의 제공량을 음성 200분·데이터 1GB로 제시하고 있는데 이는 부족하다고 생각하며 음성은 무제한·데이터는 2GB가 적절하다”고 의견을 내놨다.

이에 대해 통신3사는 보편요금제 같은 직접적인 가격 규제보다는 요금 경쟁이 활발하게 이뤄질 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다고 맞섰다.

특히 신고제 완화 등 규제를 완화하고 제로레이팅을 활성화시켜야 한다고 강조했다. 제로레이팅은 특정 인터넷 서비스를 이용할 때 발생하는 데이터 비용을 소비자가 아닌 인터넷사업자가 부담하는 방식이다.

의견 대립이 이어지자 한 전문가 위원은 “국민들의 통신서비스 접근권을 보장하기 위한 요금, 제공량 수준을 산출해 보편요금제를 도입하는 한편 다른 요금제에 대해선 정부 규제를 최소화하는 것이 바람직하다”고 제안하기도 했다.

완전자급제와 관련해선 삼성전자와 LG전자가 자급제를 도입하게 되더라도 휴대폰 가격 인하는 현실적으로 어렵다고 한 목소리로 주장했다.

제조사들은 “제조사에 유통관리 비용이 발생해 소비자의 (단말기) 구입 부담이 줄어들긴 어렵다”고 밝혔다.

KT는 단말기 자급률을 높이기 위한 방안으로 통신사와 제조사의 장려금을 합해 일정 액수를 넘기지 못하도록 제한하는 ‘장려금 총량제’를 제안하기도 했다.

협의회는 완전자급제의 경우 “법으로 강제하기 보다는 단말기 자급률을 제고하는 방향으로 추진하는 것이 더 바람직하다”고 결론내렸다.

/권경원기자 nahere@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >