삼성증권(016360) 배당사고가 불을 지핀 공매도 폐지 여론이 개인 투자자들의 공매도 요건 완화 요구로 번지고 있다. 폐지가 불가능하다면 기관과 외국인의 전유물인 공매도를 개인도 쉽게 할 수 있도록 바꿔 공정한 시장을 만들자는 것이다. 실제 올해 조정 장세에서 기관 공매도 거래량은 대폭 늘었지만 개인 공매도 거래량은 여러 제약 탓에 소폭 상승하는 데 그쳐 개인 투자자들은 주가 하락에 대한 기관들의 헤지 수단이라고 일컫는 공매도를 하지 못하고 일반적인 매매로만 시장에 대응하는 불리한 상황에 직면하기도 했다.

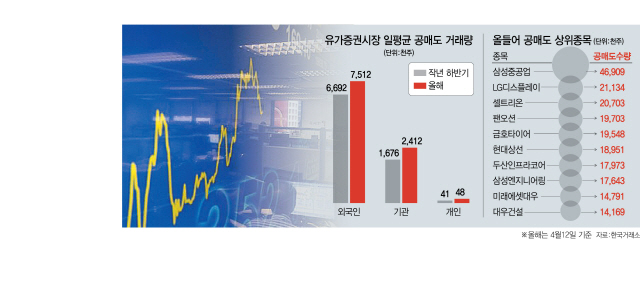

13일 한국거래소에 따르면 기관투자가들의 올해 유가증권시장 조정 장세에서 일평균 공매도 거래량이 지난해 하반기 상승장에 비해 40% 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 기관의 공매도 거래량은 지난해 하반기 일평균 167만5,908주였는데 올해에는 지난 12일까지 241만2,359주로 43.94% 늘었다. 이는 같은 기간 일평균 공매도 거래량이 4만569주에서 4만7,856주로 17.96% 증가하는 데 그친 개인에 비해 두 배 넘게 공매도 물량을 늘린 것이다. 지난 2월 미국발 인플레이션 쇼크에 코스피 지수가 조정을 받자 기관이 공매도 포지션을 강화한 것이다. 반면 개인의 공매도 비중이 크게 늘지 않은 것은 시장에 대한 전망이 달랐다기보다 공매도를 하지 못하는 현실적인 제약 탓으로 분석된다. 개인도 증권사 대주거래를 활용해 공매도가 가능하지만 종목과 수량, 대주 기간이 한정돼 있는 등 제약 요건이 많아 사실상 활용하는 투자자가 매우 드물기 때문이다. 외국인의 경우 유가증권시장에서 지난해 하반기 대비 올해 공매도 거래량이 12.24% 늘어나는 등 개인보다 낮았지만 절대적 거래량 자체가 압도적으로 많아서 비교할 수 있는 사항이 아니다.

증가율이 아니더라도 공매도 거래량 수치만 봐도 국내 증시에서 주식 대차 시장이 절대적으로 기관·외국인 중심으로 돌아간다는 사실을 알 수 있다. 12일 기준 올해 유가증권시장 일평균 공매도 거래량을 비교해보면 외국인이 751만1,606주, 기관이 241만2,359주로 압도적인 데 비해 개인은 4만7,856주에 그친다. 외국인과 기관이 각각 150번, 50번 정도 공매도 거래를 할 때 개인은 단 1번에 그쳤다는 것이다. 공매도 특성상 상승장보다 하락장에서 유리한 점을 고려했을 때 올해 조정 장세에서 기관·외국인이 빠른 매도를 통해 차익을 챙기는 가운데 개인은 물러서서 구경을 할 수밖에 없는 상황이 만들어졌다.

개인 중심 시장으로 알려진 코스닥도 공매도에 관해서는 외국인·기관이 장악하고 있다는 점에서 코스피와 다르지 않다. 12일 기준 올해 코스닥 시장 개인 일평균 공매도 거래량은 6만6,395주로 외국인(744만1,511주), 기관(103만2,352주)과 비교했을 때 0.8%, 6.4%에 그쳤다. 단순 계산으로 코스닥 시장에서 개인이 공매도 한 번을 할 때 외국인은 110번을 하고 기관이 15번을 하는 등 유가증권시장만큼 차이는 크지 않았지만 공매도가 ‘큰손’의 전유물이라는 점은 다르지 않은 것이다.

금융당국의 부정적 반응에 공매도 폐지 여론이 거래 요건 완화로 옮겨가는 것도 이러한 상황에 기인한다. 개인 투자자들은 대주 거래 대상 종목을 늘리고 기간을 지금보다 길게 하면 개인들의 공매도 거래도 활성화될 것으로 보고 있다. 하지만 공매도는 거래의 특성상 신용과 직결되기 때문에 해당 종목의 주가가 급락하면 개인의 파산은 물론 주식을 빌려준 주체도 큰 피해를 볼 수 있어 금융당국 입장에서는 쉽게 허가하기 힘든 문제다. 한 증권업계 관계자는 “한국보다 금융 시장이 선진화됐다고 평가받는 미국과 일본에서도 개인의 공매도는 제한돼 있다”면서도 “정부 입장에서 ‘투자의 책임은 투자자 본인에게 있다’는 전제하에서 공매도를 지금보다 풀어주는 논의를 시작해 볼 수는 있을 것”이라고 설명했다.

한편 6일 배당사고를 일으킨 삼성증권의 일평균 공매도 거래량 비중은 시간이 지나도 줄어들지 않고 있다. 12일 삼성증권의 공매도 거래량은 12만6,291주를 기록했는데 이는 전체 거래량 대비 8.1%로 6일 배당 사고 이후 비중이 가장 커진 것이다.

/이경운기자 cloud@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

cloud@sedaily.com

cloud@sedaily.com