프랑스의 ‘골든보이’ 에마뉘엘 마크롱 대통령이 14일(현지시간) 취임 1년을 맞아 중대 전환기에 직면했다. 지난 1년간 ‘강한 프랑스’와 ‘국가개혁’이라는 기치 아래 쉼 없이 달려온 마크롱 대통령은 대내적으로는 프랑스의 고질병인 노동개혁의 물꼬를 튼 ‘개혁 전도사’로, 대외적으로는 앙겔라 메르켈 독일 총리의 뒤를 잇는 유럽의 지도자로 강력한 이미지를 각인시켜왔다. 하지만 프랑스 내부에서 개혁에 대한 피로감과 함께 ‘부자를 위한 오만한 대통령’ ‘의회민주주의의 파괴자’라는 비판의 목소리가 높아지는데다 성공적으로 보였던 외교성과와 관련해서도 실제적인 정책변화를 이끌지 못했다는 지적이 제기되며 마크롱의 1년 성적표가 기대 이하라는 평가도 나온다.

최근 AFP통신은 “마크롱은 국제사회에서 프랑스의 인지도를 높여왔지만 프랑스인들은 그가 프랑스 생활방식을 해체할 것으로 우려하고 있다”고 지적했다. NBC방송도 “마크롱의 첫해, 프랑스의 황금 대통령이 빛을 잃을 수도 있다”며 우려를 나타냈다.

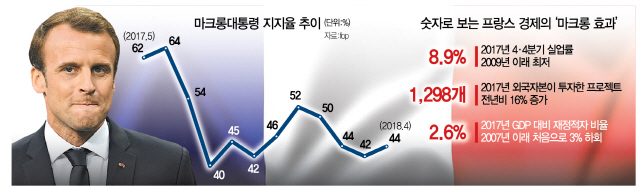

마크롱 대통령은 취임 직후 64%의 높은 지지율을 보였지만 1년이 지난 지금은 40%대를 넘어서지 못하고 있다. 최근 프랑스 여론조사기관 입소스와 소프라스테리아 공동조사에서는 응답자의 64%가 지난 1년간 마크롱 대통령의 국정운영에 실망했다고 답하기도 했다. 이는 판사 매수 혐의로 최근 기소된 니콜라 사르코지 전 프랑스 대통령과 비슷한 수준이다.

마크롱 대통령이 잇단 개혁성과에도 지지율을 회복하지 못하는 것은 지난 1년간 그가 밀어붙인 개혁에 대한 피로감이 쌓인 것이 배경으로 분석된다. 마크롱은 취임 후 기업의 노동자 고용 및 해고를 유연하게 하는 노동법 개정안을 통과시키고 노동자 복지를 축소하는 노동개혁을 강행했다. 여기에 국회의원의 기득권을 줄이는 정치개혁과 강성노조가 포진한 프랑스철도공사(SNCF) 임직원의 복지삭감 등 국영 철도개혁도 동시다발적으로 진행했다. 이 밖에 연금 수령자들의 사회보험 부담금을 높이고 대학 학생선발권을 확대하는 등 전방위로 개혁 드라이브를 걸고 있다. 이 과정에서 개혁에 반발하는 에어프랑스와 철도노조의 파업과 시위가 연일 이어지고 있다.

다만 이 같은 반발의 와중에도 마크롱의 개혁은 남은 4년의 임기 동안 이어질 가능성이 크다. 집권 후 성장률과 실업률이 개선되는 등 경제지표 개선세가 그의 개혁 추진에 든든한 지지기반이 되고 있기 때문이다.

고실업으로 악명 높았던 프랑스의 지난해 4·4분기 실업률은 8.9%로 2009년 이후 분기별 집계로는 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 마크롱 대통령의 노동규제 완화와 혁신기업 창업 지원 등의 정책으로 프랑스 경제의 체질이 개선되고 있기 때문이라는 분석이 적잖이 제기된다. 국가 경쟁력 강화를 외치던 마크롱의 정책으로 외국자본의 프랑스 투자 건수가 10년 내 최대 규모인 1년 만에 16% 급증하는 등 개혁정책의 효과가 가시적으로 나타나는 점도 개혁 행보에 힘이 되고 있다. 브뤼노 르메르 재무장관은 “프랑스가 돌아왔다”며 “이는 마크롱 정부의 첫 과실”이라고 평하기도 했다. 재정적자도 10년 만에 처음으로 국내총생산(GDP) 대비 3% 아래로 떨어졌다.

다만 마크롱의 개혁방식이 절차를 무시하고 지금까지 보여준 일방적인 방향으로 흘러간다면 더욱 어려움을 겪을 것이라는 주장도 힘을 얻고 있다. 르몽드 등 현지 언론들은 마크롱의 개혁방식이 나폴레옹식 독재정치인 신(新)보나파르트주의라는 날 선 비판을 가하고 있다.

/노현섭기자 hit8129@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hit8129@sedaily.com

hit8129@sedaily.com