지난해 집단에너지기업 3곳 중 2곳이 적자를 기록한 것으로 조사됐다. 분산형 발전원을 지원하겠다는 정부의 공언에도 신도시와 택지지구에 열을 공급하는 집단에너지기업들은 여전히 침체에서 벗어나지 못한 셈이다. 수 년 동안 적자가 누적되면서 가중된 경영난이 결국 시민들이 피해를 입을 수 있다는 우려도 꾸준히 제기된다.

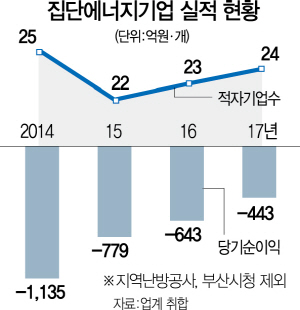

27일 민간발전업계에 따르면 지난해 국내 집단에너지사업자 36곳(지역난방공사 및 부산시청 제외) 중 24곳이 적자를 기록한 것으로 조사됐다. 일부 기업은 흑자전환한데다 이익이 다소 늘면서 순손실 규모는 전년보다 다소 줄었다. 이들 업체의 지난해 순손실 규모는 443억원으로 나타났다.

업계 한 관계자는 “지난해 유가 상승으로 원료비 상승에 따라 에너지원 가격이 오른데다 겨울철 한파 영향도 있었다”며 “하지만 전반적으로 금융비용 등으로 순손실이 지속적으로 발생하고 있다”고 설명했다.

순손실 규모가 줄기는 했지만 집단에너지기업의 체력은 약해질 대로 약해져 있다는 지적이다. 36개 기업 중 5년 이상 적자가 지속되는 기업도 전체의 절반을 넘어선 19개에 달했으며 5년간 100억원 이상의 적자를 기록한 업체도 19곳으로 집계됐다. 실제로 자본금이 1,200억원 정도인 D사의 경우 5년간 누적적자가 이미 1,000억원을 넘어선 것으로 나타났으며 대기업 계열 N사 역시 527억원의 손실을 기록했다.

문제는 집단에너지기업들이 경영난에 가동 중단 등의 문제가 발생할 경우 그 피해는 오롯이 일반 시민들에게 전가된다는 점이다. 업계 한 관계자는 “2012년 양주고읍지구에서 열과 전기를 공급하던 업체가 경영난에 가동 중단을 결정한 적이 있다”며 “결국 실제 중단까지 이어지지는 않았지만, 경영난을 겪고 있는 기업들에는 남의 일이 아니었다”고 말했다.

집단에너지기업에게 열과 전기를 공급받는 소비자들은 해마다 늘고 있어 기우만은 아니라는 지적도 나온다. 집단에너지업계에 따르면 2013년 232만명이었던 공급가구수는 지난해 약 285만명으로 22.8% 늘었다. 2015년 기준 국내 전체 가구 수가 약 1,600여만 가구라는 점을 고려하면 17%가량의 가구가 집단에너지업체들로부터 에너지를 공급받고 있는 셈이다.

업계에서는 이 같은 상황이 기본적으로 전력 수요 예측 등 정부의 에너지 정책 때문에 벌어진 일이라고 입을 모은다. 문재인 정부가 새로 들어서면서 ‘분산전원 활성화’를 외치고 있지만 과거 불합리한 제도 개선은 여전히 부족하다는 지적도 나온다. 예컨대 대표적 분산 전원인 열병합발전의 경우 소형 열병합발전은 가스공사에서 직접 공급을 받지 못해 비싼 도시가스를 연료로 쓰고 있다. 원전이나 석탄에 비해 가스에 붙는 세금 부담이 더 큰 것 역시 문제라는 지적도 나온다.

업계 한 관계자는 “분산형 전원은 대규모 송전 시설이 필요 없는데다 대부분 가스 발전이 많아 상대적으로 친환경적”이라며 “활성화라는 목표만 제시할 것이 아니라 구체적인 제도 개선 방안이 마련돼야 한다”고 강조했다.

/박성호기자 junpark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >