고용이 뒷걸음질 치고 소득 양극화가 심해지면서 정부가 최저임금 해결사로 내세운 일자리안정자금의 효과가 뚜렷이 나타나지 않고 있다. 소득주도 성장 실험에 재정만 낭비하는 것 아니냐는 우려가 나온다.

29일 기획재정부에 따르면 현재 일자리안정자금 집행금액은 4,500억원으로 예상지원액(3조원)의 16% 수준이다.

신청자는 정부가 추린 지원 대상자(236만명)의 84%다. 5개월이 지났음에도 집행률은 상대적으로 낮다. 단순계산으로 따지면 7,700억원 안팎은 나가야 한다. 기재부의 한 관계자는 “늦게 신청하더라도 소급해 지원해주기 때문에 집행금액이 갈수록 크게 늘어난다”며 “자체 계산으로는 올해 3조원을 거의 다 소진할 수 있을 것으로 본다”고 설명했다.

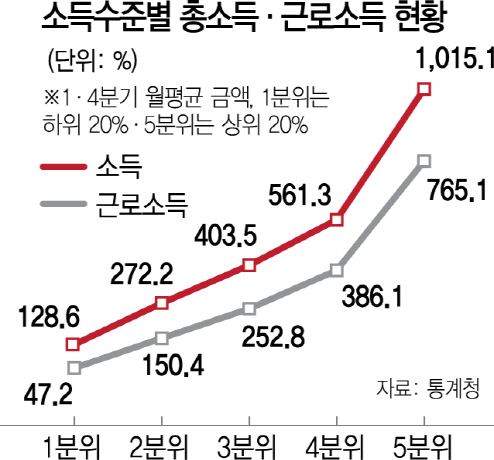

하지만 현장에서는 일자리안정자금의 효과가 뚜렷하지 않다는 얘기가 나온다. 통계청에 따르면 올 1·4분기 하위 20%(1분위) 가구의 월평균 근로소득은 47만2,900원으로 지난해보다 13.3%나 줄었다. 2분위도 150만4,700원으로 -2.9%를 기록했다. 안정자금이 저소득층 근로자에게 흘러갔다면 나오기 어려운 수치다. 안정자금은 월보수 190만원 이하인 이들이 지원 대상인데 1분위의 평균 소득은 128만6,700원, 2분위는 272만2,600원이다. 재계의 한 관계자는 “안정자금은 1차적으로 사업자에게 지급되는데 최저임금을 받는 이들도 가구로 따지면 고소득층일 수 있다”며 “3조원이 경제실험에 쓰이는 꼴”이라고 지적했다.

한국개발연구원(KDI)에 따르면 최저임금 미만 근로자가 빈곤층(중위소득의 50% 이하) 가구에 속하는 비율은 30.5%에 불과하다. 부부 가운데 한 명은 고소득자이고 한 명은 최저임금 대상자일 수 있다는 뜻이다. 업계에서는 정부가 세무 당국까지 동원해 무리하게 안정자금 지원을 받다 보니 일부 허수가 있을 가능성도 제기한다. 고용노동부의 한 관계자는 “일자리안정자금과 소득분배와의 연관성은 적으며 둘을 연관시키는 것은 무리”라며 “집행율이 기대보다는 낮을 수는 있지만 현재 시점에서 안정자금의 효과를 수치로 입증할 수 없다”고 해명했다.

그러나 일자리 유지 효과도 지금으로서는 명확하지 않다. 최저임금 인상에 취약한 숙박 및 음식점업의 경우 지난달 취업자가 2만8,000명 감소해 11개월 연속 마이너스를 보였다.

이 때문에 근로소득장려세제(EITC) 같은 정밀 지원책을 확대해야 한다는 지적이 많다. EITC는 근로빈곤층 가구에 직접 장려금을 주는 제도다. EITC에 나가는 돈은 약 1조3,198억원으로 안정자금의 절반도 안 된다. 국책연구원의 한 관계자는 “한 번 지급을 시작했기 때문에 바로 제도를 없애기는 쉽지 않을 것”이라면서도 “무조건 안정자금을 내년에도 줄 게 아니라 제도 개선을 서두를 필요가 있다”고 주장했다.

/세종=김영필기자 susopa@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

susopa@sedaily.com

susopa@sedaily.com