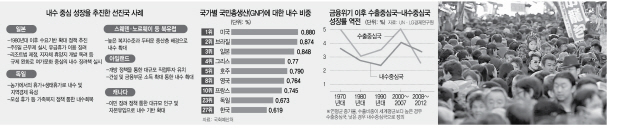

일본을 비롯한 선진국들은 국민소득 2만~3만달러를 넘어서면서 수출 주도에서 내수 중심의 경제로 성장 패러다임을 전환했다. 과도한 무역수지 흑자에 따른 무역 상대국과의 마찰, ‘뉴노멀’로 대표되는 세계 경제 성장 둔화에 따른 교역량 감소에 적극적으로 대응한 결과다.

소득 증가에 따른 노동시간 감소와 가족 중심 문화의 확산 등에 따라 여가와 레저에 대한 관심이 높아지면서 해외로 휴가를 떠나는 내국인들을 국내에 붙잡아두기 위한 정책도 게을리하지 않았다.

휴가 장려→내수 확대→일자리창출→내수 확대 선순환

‘노후 보장’ 탄탄한 북유럽, 복지 믿음에 선뜻 지갑 열어

◇‘엔화 절상’에 여가문화 확대에 ‘올인’=일본은 지난 1980년대 내수 주도 성장으로의 전환을 추진했다. 플라자합의 이후 엔고가 지속되면서 수출 주도 성장을 지속하기가 어려웠기 때문이다. 당시 일본은 주5일 근무제 실시, 유급휴가 이용 장려 등을 통해 근로자들의 휴가를 늘리고 리조트법 제정, 민자투자 활성화, 지방자치단체 휴양지 개발 독려 등을 통해 여가 및 관광산업 육성에 심혈을 기울였다. 이런 노력은 2000년대 들어 결실을 보고 있다. 일본 국토교통성에 따르면 2000년대 후반 일본의 관광 및 레저산업 육성으로 56만개의 신규 일자리가 생기고 92만명의 대체고용이 발생한 것으로 분석됐다.

국내 관광산업 육성은 아베노믹스의 핵심인 ‘엔저’와 맞물리면서 해외 관광객 유치로 이어졌다.

지난해 일본을 찾은 외국인 관광객은 전년 대비 19.3% 증가한 2,869만명으로 사상 최대를 기록했다. 외국인 관광객의 소비액은 4조4,161억엔(약 42조4,000억원)으로 전년 대비 17.8% 늘었다. 그 결과 일본의 실업률은 2013년 4%대에서 올해 3월 2.5%대로 ‘뚝’ 떨어졌다. 실업률이 완전고용 상태라는 3% 밑으로 떨어지면서 구직난이 아닌 구인난으로 기업들이 어려움을 겪고 있을 정도다.

◇‘휴양’의 천국 독일=독일은 세계에서 가장 근무시간이 적은 나라다. 연평균 근로시간이 1,400시간 미만으로 2,000시간이 훌쩍 넘는 우리나라보다 30% 이상 적다. 독일은 1990년대 초반 경기 침체의 와중에 근무시간을 대폭 줄이는 노동개혁을 단행했다. 독일 국민차 기업인 폭스바겐의 주4일 근무제도 이 당시 도입됐다. ‘근로시간 단축이 수입 감소를 초래한다’는 비판도 적지 않았지만 근로자들의 삶의 질에 대한 만족도는 높았다. 근로시간 단축 이후 독일에는 임신한 여성, 노인, 가족들을 위한 수백여개의 휴양지들이 생겼다. ‘생태휴가’와 ‘농가에서의 휴가’ 같은 테마형 휴가도 인기를 얻었다.

휴일의 확산은 일자리 확대로 이어졌다. 전문의·사회상담원·심리상담원·스포츠치료사·간호사·조리사 등 서비스업 인력의 수요가 늘었고 이는 일자리 창출로 이어졌다. ‘근로시간 단축→내수 확대→ 일자리 창출→내수 확대’라는 선순환 구조가 형성된 것이다.

◇복지 좋아지면 ‘지갑’ 연다=스웨덴·노르웨이 등 북유럽 국가들은 2000년대부터 내수 중심 성장전략을 채택했다. 1990년대 경제 성장을 이끌던 첨단산업 육성을 통한 수출 주도 전략이 한계에 부딪혔기 때문이다. 노후를 보장해주는 복지에 대한 믿음과 탄탄한 중산층이라는 존재는 내수를 지탱하는 두 축이었다. 덕분에 노키아(필란드), 에릭슨(통신장비) 등의 시장점유율 급락에도 두 나라는 글로벌 금융위기의 파고를 무난히 헤쳐나갔다.

유럽통계청(Eurostat)에 따르면 금융위기가 한창인 2008년부터 2012까지 스웨덴과 노르웨이는 각각 연평균 0.9%, 0.6%라는 플러스 성장률을 기록했고 핀란드 경제는 -0.7% 역성장했다. 같은 기간 유럽연합(EU) 경제성장률이 -1.5%로 추락했음을 감안하면 선방한 셈이다.

국회예산정책처는 최근 ‘내수 활성화 결정요인 분석’ 보고서에서 “한국의 서비스업 고용 및 부가가치 비중은 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 낮고 동유럽 국가인 체코·멕시코·폴란드 등과 유사한 것으로 나타난다”며 “선진국처럼 국내 서비스업의 고용 비중과 부가가치 비중 증가의 필요성이 있다”고 지적했다. 일본·독일의 사례처럼 관광과 레저, 의료 서비스업 육성을 통해 내수 확대와 일자리 확충의 선순환 구조를 구축해야 교역량 감소라는 외부 충격을 완화할 수 있다는 얘기다.

/김능현기자 nhkimchn@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >