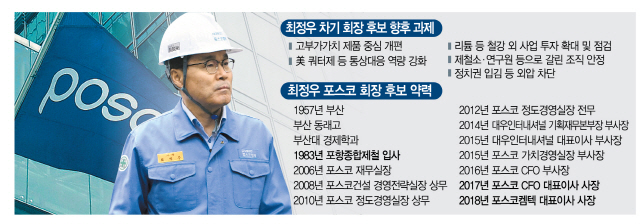

최 회장 후보가 포스코 계열사와 재무·기획 부문을 두루 거쳤다는 점에서 포스코의 과제인 비철강 부문 육성과 조직안정에 적임자를 선택했다는 분석도 있다. 예상 가능한 인물보다 의외의 인물을 발탁해 포스코를 둘러싼 각종 논란을 불식시키고 정치권의 외압도 차단하려는 이중 포석이라는 것이다.

우선 가장 눈에 띄는 점은 최 후보가 포스코의 주류인 포피아와 거리가 멀다는 점이다. 지난 20년간 포스코 회장 자리는 서울대 출신이 독차지했다. 1998년 회장직에 오른 유상부(토목공학과) 전 회장을 비롯해 이구택(금속공학과), 정준양(공업교육학과), 권오준(금속공학과) 회장이 모두 서울대 출신이다. 또 경제학과를 졸업한 최 후보는 포스코 역사상 사내 출신 중 최초의 비엔지니어 회장이다.

이렇듯 그간의 전례를 깨고 최 후보가 발탁된 것은 포스코 내부적으로 변화의 필요성이 강했기 때문으로 풀이된다. 사실 포스코 회장 후보 기준의 변화는 권오준 회장 선임 당시에도 있었다. 2014년 초 차기 수장으로 내정된 권 회장도 포스코 내부에서는 비주류로 분류됐다. 그간 포스코 회장의 약력은 서울대 금속공학과, 엔지니어, 제철소장으로 압축됐는데 권 회장은 제철소장을 거치지 않은 ‘연구원’ 출신이기 때문이다. 당시 포스코 이사회는 “공급과잉 등으로 철강업계의 어려움이 커지고 있어 포스코그룹의 사업구조 재편을 추진할 수 있는 인물을 뽑았다”고 설명했다.

이번에는 권 회장 선임 당시보다 더 파격적인 변화를 선택했다. 최 후보는 서울대·엔지니어·제철소장이라는 그간의 포스코 회장 자격 요건을 모두 빗겨난 인물이다. 포스코 이사회는 오히려 이런 최 후보의 독특한 이력이 포스코의 변화에 더 적합하다고 판단한 것으로 보인다. 최 후보는 포스코와 계열사, 재무와 기획을 두루 거쳐 철강뿐 아니라 비철강 분야에 대한 이해도도 높은 인물이다. 최 후보는 포스코 가치경영센터장을 지내면서 권 회장과 함께 그룹 내 구조조정을 주도하기도 했다.

최 후보가 최종 후보에 오른 5인 가운데 상대적으로 권 회장과 거리가 있다는 점도 유리하게 작용했다는 관측이 있다. 실제 정치권에서는 포스코 회장 선임 과정에 대해 ‘포피아 주도의 밀실 인사’, ‘짬짜미 인사’라며 비판의 강도를 높여왔다. 그런 맥락의 연장선에서 권 회장 시절 사장으로 발탁된 장인화 사장, 권 회장·장 사장 등과 함께 3인 대표 체제의 일원인 오인환 사장을 차기 회장으로 낙점하기에는 부담이 만만치 않았을 것이라는 지적이다.

포스코의 한 고위관계자는 “최 후보는 지방대 출신으로 글로벌 철강회사인 포스코에서 36년간 오로지 실력으로만 승부를 낸 인물”이라며 “최근 포스코를 둘러싸고 안팎에서 여러 얘기가 나오는데 아무래도 엔지니어 출신보다는 재무·기획을 거친 최 후보가 조직을 추스르는 데 적합해 보인다”고 말했다.

아울러 포스코는 내부 출신을 회장으로 세우는 전통을 이번에도 이어가게 됐다. 포스코는 고(故) 박태준 회장부터 현 권오준 회장까지 역대 8명의 회장 중 김만제 전 회장을 제외하고는 한 번도 외부 인사에게 회장직을 맡긴 적이 없다. 이번에는 4월 권오준 회장이 사퇴 의사를 밝힌 후 포스코 차기 회장 후보군이 좁혀지면서 여야를 막론하고 회장 선임 절차에 문제를 제기했지만 결과는 같았다. 특히 권칠승 더불어민주당 의원, 추혜선 정의당 의원 등은 포스코의 변화를 위해 포피아가 아니라 개혁 성향을 가진 외부 인사가 발탁돼야 한다고 주장하기도 했다.

하지만 이번에도 최종 후보군에 오른 5명은 전부 포스코맨이었다. 다만 애초 유력 후보로 거론됐던 김준식 전 사장은 최종 후보군에서 제외됐고 의외라는 평가 속에 최정우 포스코켐텍(003670) 사장이 낙점됐다. 이를 두고 재계 안팎에서는 향후 포스코 회장 선임 과정에서 혹시 있을지 모를 정치권의 외압을 차단하려는 의도가 담겼다는 분석이 나온다. /고병기·김우보기자 staytomorrow@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >