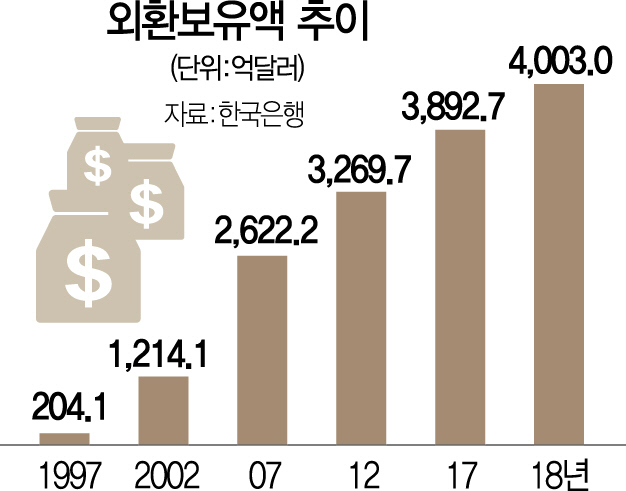

우리나라 외환보유액이 사상 처음으로 4,000억달러를 넘어섰다. 지난 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기 때보다 100배 이상 늘어난 규모다. 전문가들은 그렇다고 안심할 수준은 아니라고 경고한다. 미국과 중국의 무역분쟁으로 금융 시장이 불안한데다 우리의 외환 변동성이 크다는 점을 고려할 때 지금은 외환 방파제를 더 단단히 쌓아야 한다는 것이다. 또 규모가 커질수록 달러에 집중돼 있는 통화의 구성도 다변화할 필요가 있다는 지적이다.

한국은행은 6월 외환보유액이 4,003억달러로 한 달 전보다 13억2,000만달러 늘었다고 4일 밝혔다. 세계 9위의 규모다.

외환보유액은 국가가 쌓아놓은 외화자금을 말한다. 나라의 ‘비상금’ 역할을 하고 국가 신인도를 높이는 데 기여한다. 우리의 외환보유액은 외환위기 때 원화 가치 급락을 방어하는 데 쏟아붓는 바람에 39억달러까지 쪼그라들기도 했다.

외환위기 트라우마 탓에 외환보유액은 많을수록 좋다는 시각이 우세하지만 ‘다다익선’이 능사는 아니라는 지적도 있다. 필요 이상으로 많으면 비용도 커지기 때문이다. 한국은행은 외환보유액을 확보할 때 통화안정증권 등 채권을 발행해 조달한 원화로 시중에서 외화 자산을 사들인다. 자산은 주로 선진국 국채 등에 투자하고 있다. 일반적으로 통안증권 등 금리가 선진국 국채 금리보다 높기 때문에 운용수익보다 이자비용이 더 크다. 이렇게 발생하는 평가손익이 매년 수조 원에 이르는 것으로 추정된다. 대니 로드릭 미국 하버드대 교수는 이런 기회비용에 평가손익 등을 합친 사회적 비용이 한국의 경우 국내총생산(GDP)의 1.2~3.7%에 이른다고 추산한 바 있다.

하지만 최근 강대국 간 무역분쟁 등으로 금융 시장 불안 조짐이 보이는 점을 감안하면 안심할 수 없다는 데 더 무게가 실리는 것도 사실이다. 김정식 연세대 경제학부 교수는 “최근 미중 간 무역분쟁, 선진국의 금리 인상 가속화 등으로 자본유출 우려가 커지는 상황이어서 4,000억달러도 넉넉하다고 보기는 어렵다”고 말했다. 한국은 내년부터 외환 시장 개입 내역을 공개할 예정이어서 외환보유액을 늘리는 데 제약이 많아졌다는 점도 악재다. 민경원 우리은행 이코노미스트는 “한국은 선진국에 비해 외환 시장 규모가 작지만 변동성은 어느 나라보다 크다”며 “건전성 측면에서 외환보유액이 많으면 많을수록 좋다”고 말했다.

이와 함께 외환 보유 통화 구성을 다변화할 필요가 있다는 목소리도 나온다. 한국은 지난해 말 기준 외환보유액의 68.1%를 달러화로 보유하고 있다. 전 세계 중앙은행이 평균 63% 수준임을 고려하면 높다. 달러화 약세가 나타났을 때 전체 외화자산 가치가 떨어질 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

/서민준기자 morandol@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >