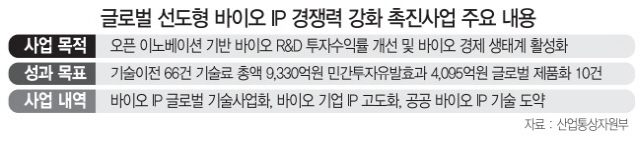

5일 국내 바이오·제약업계에 따르면 산업통상자원부는 오는 2020년부터 10년간 8,278억원을 투입하는 ‘글로벌 선도형 바이오 IP(지적재산권) 경쟁력 강화 촉진사업’을 추진한다.

이 사업은 정부의 연구·개발(R&D) 사업으로 확보한 우수 바이오 IP의 기술이전 및 사업화를 촉진하기 위해서다. 외부 IP를 도입해 R&D를 추진하도록 지원하는 사업, 재기술 이전이 가능하도록 고도화를 지원하는 사업, 대학·연구소 등이 보유한 IP를 발전시키는 프로젝트 등이다. 그동안 국내에서 정부 지원으로 바이오 분야 특허가 많이 출원됐으나 실질적으로 사업화로 이어지는 데 한계가 있었는데 이를 개선하겠다는 것이다. 산업부는 이번 사업으로 글로벌 제품화 10건, 기술이전 66건, 민간 투자 유발 효과 4,095억원의 성과를 내겠다는 계획이다.

대규모 예산이 투입되는 사업을 놓고 업계에서는 벌써부터 기대감과 함께 우려의 목소리도 높아지고 있다. 바이오 업계는 IP 고도화를 통한 기술 경쟁력 강화를 전망하고 있지만 문제는 현실에 비춰봤을 때 현 사업계획안의 개별 사업당 지원 조건 및 최소 요구 성과가 까다롭다는 것이다.

우선 대학, 연구소 등 외부 IP를 도입해 R&D를 추진하는 사업의 경우 국내외 특허 출원 및 과제당 정부 지원금의 100배 이상의 매출계획을 제출해야 한다는 점이다. 이 사업의 정부 출연금이 최대 100억원인 점을 감안하면 사업에 선정된 기업들의 매출 총합이 1조원 이상이어야 한다. 재기술이전을 목표로 외부 IP를 고도화하는 사업은 정부 지원금이 총 38억원으로 지원금의 10배(380억원) 이상 로열티를 계약하는 게 목표다.

예비타당성 조사를 통과하기 위해 개별 사업당 성공률도 50%로 높게 잡고 있다. 일반적으로 신약 개발의 경우 10개 후보 물질 중 1개 정도가 겨우 성공한다. 정부가 아무리 유망 IP를 선정한다고 해도 ‘성공률 50%’는 현실과 맞지 않다는 지적이다. 정부의 R&D 지원이 획기적인 기술개발 보다는 여전히 성공확률만 높은 안전지향적 예산집행으로 흐를 우려가 높은 대목이다.

지난달 말 이와 관련한 공청회에 전문가로 참석한 신정섭 KB인베스트먼트 본부장은 “화이트바이오(환경·에너지)는 대기업이 참여하면 성공률이 높지만 레드바이오(의료·제약)는 성공 확률이 매우 낮아 현실적으로 (성공률 달성이) 어려워 보인다”면서 “바이오 세부 분야별로 다르게 설정할 필요가 있다”고 지적했다. 사업에 참여할 주요 대상이 NRDO(No Research & Development Only) 기업인 상황에서 참여 기업을 더 확대하기 위해서 지원조건과 최소 요구 성과를 현실성 있게 유연하게 운영할 필요가 있다는 것이다. 산업부 측은 “여러 의견을 반영해 오는 8월 중 최종 사업안을 확정할 예정”이라고 설명했다.

/김지영기자 jikim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jikim@sedaily.com

jikim@sedaily.com