“두부가 콩보다 싸졌다.”

지난 1일 김종갑 한국전력 사장은 사회관계망서비스(SNS)에 ‘두부 공장의 걱정거리’라는 글을 올렸다. 돈을 들여 만든 가공품인 두부(전기)가 원료인 콩(발전연료)보다 싼 현실을 전력시장에 빗댄 게 글의 요지였다. 정부가 경부하 요금 조정 시한으로 못 박은 하반기가 시작되는 첫날이었던 만큼, 한전이 포문을 열었다는 평가가 나왔다. 산업용 전기요금 체계 개편을 놓고 벌어질 논란에 앞서 경부하 요금의 실상을 짚어본다.

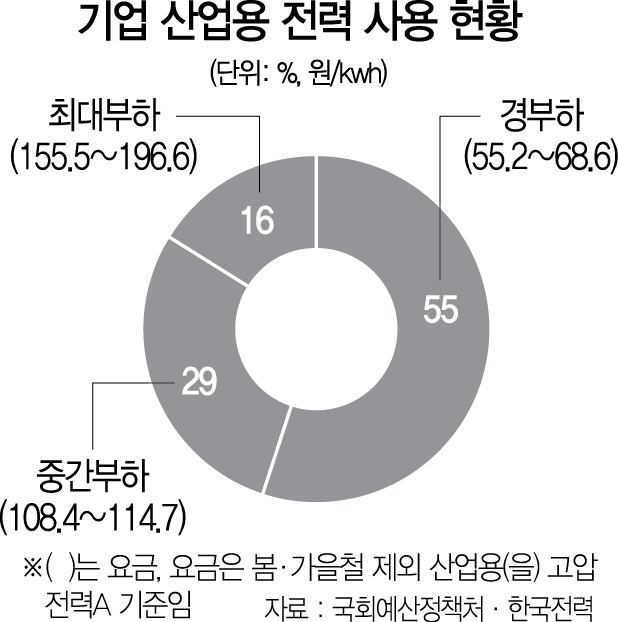

경부하 요금체계 개편은 한전의 해묵은 과제 중 하나다. ‘경부하’라는 의미가 무색할 만큼 제조기업 대부분은 심야 시간대에 전기를 쓰고 있다. 5일 국회예산정책처에 따르면 계약전력이 300㎾이상인 산업용(을) 전체의 경부하 전력 사용 비중은 49%에 달한다. 중간부하 사용 비중은 32%, 최대부하는 19%에 불과했다. 특히 전력을 가장 많이 쓰는 상위 10대 기업의 경우 55%를, 5대 기업은 56%를 경부하 전력을 사용했다.

원인은 두 가지다. 수출 대기업의 ‘보조금’이란 비판을 받아온 산업용 전기가 가파르게 오른 게 첫번째 이유다. 2000년부터 2016년까지 산업용 전기요금 인상률은 84.2%로 일반용 주택용 15.3% 대비 5.5배에 달한다. 원가회수율도 2015년 기준 산업용은 109%지만 주택용은 95%에 불과하다. 이렇다 보니 전기를 많이 쓰는 제조기업이 최대부하 시간대보다 요금이 최대 3.4배는 싼 경부하 시간대로 몰려들었다. 기본요금이 1㎾당 8,320원인 산업용(을) 고압A의 여름철 경부하 요금은 1kwh당 56.1원에 불과하다. 반면 중간부하는 109원, 최대부하는 191.1원이다. 경부하 요금은 늘어난 수요를 충당하기 위해 돌리는 액화천연가스(LNG) 발전의 연료비(2016년기준 1kwh당 80.2원)에도 미치지 못한다. 산업부의 한 관계자는 “LNG 발전이 경부하 시간대 전력구매단가(SMP)를 결정하는 비중이 2003년 38%였는데 지난해 68%까지 높아졌다”고 말했다.

철강산업에서 1차 에너지인 석탄을 태워 철광석을 녹이는 대신 가공 에너지인 전력을 사용하는 ‘전기로’가 나타났을 만큼 우리 산업의 전력소비구조도 왜곡돼 있는 상황이다.

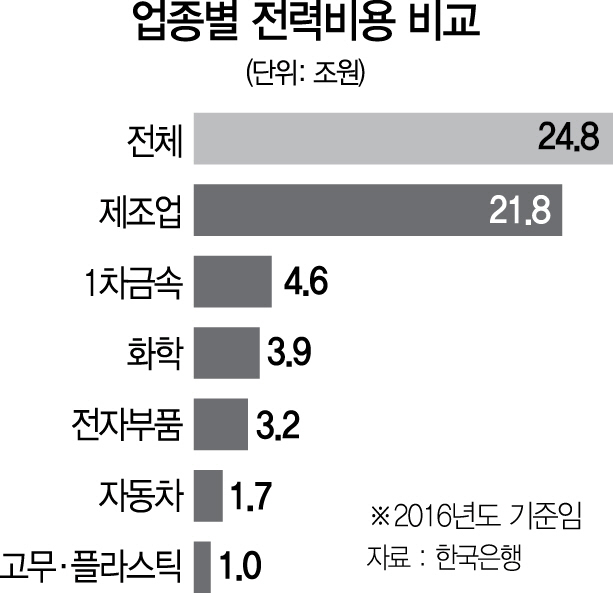

산업계에서 탈(脫)원전 정책 등으로 원전 가동률이 떨어지면서 적자를 본 한전이 산업용 전기요금 인상을 통해 벌충하려 한다는 비판이 나온다. 우리나라 제조기업이 전기요금으로 쓴 돈은 법인세로 낸 돈 보다 더 많다. 한국은행에 따르면 2016년 우리 제조기업의 전력구매비용은 21조8,000억원이다. 그해 법인세 16조원 보다 5조원이나 더 많다. 우리 주력산업인 철강, 반도체, 화학제품, 자동차 등의 업종에서 지출이 컸다. 산업계에선 값 싼 전기를 우리 제조업의 경쟁력을 높이는 ‘생산요소’로 봐야 한다는 주장도 나온다.

정부와 한전은 경부하 요금은 높이되 중부하와 최대부하 요금을 낮춰 전체적으로 ‘중립적’ 요금 조정을 하겠다는 입장이다. 조정 과정에서 전기요금의 원가 비중이 큰 철강이나 금속주조업 등에 피해가 몰릴 수 있다. 익명을 요구한 한 전력전문가는 “전체적으로 중립적으로 할 수 있겠지만 경부하를 많이 쓰던 기업은 결국 피해를 입을 수밖에 없다”고 말했다.

/세종=김상훈기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >