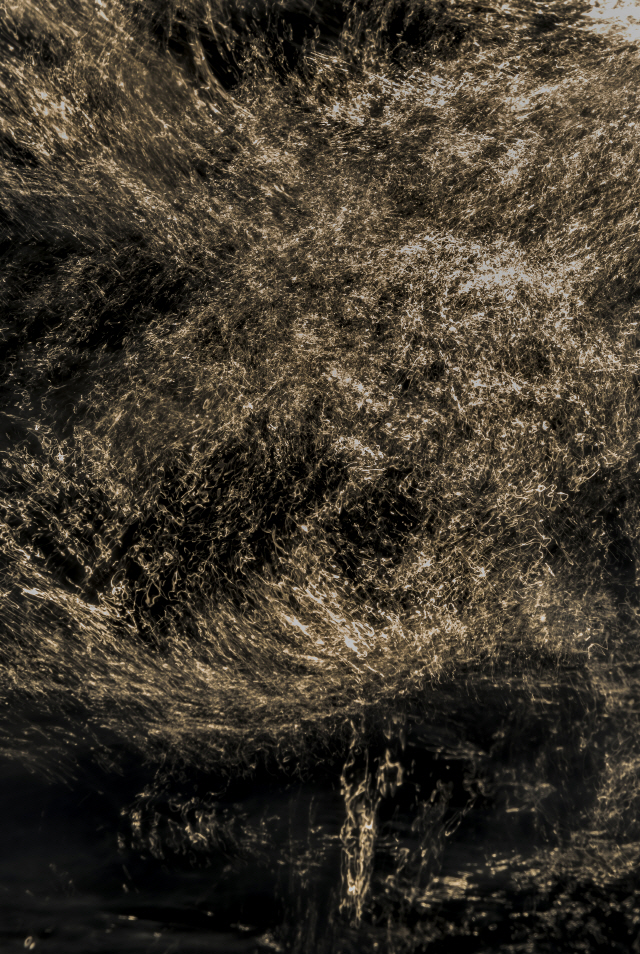

여기, 섬진강이다. 끊임없이 흘러가는 물결의 움직임을 코 닿을 정도로 가까이서 들여다봤다. 고운 진흙으로 빚은 듯, 붓으로 그린 듯 자연이 그린 부드러운 선이 펼쳐진다. 색은 흐르는 물결이 겹쳐 만드는 그 자체로도 풍부했다. 사진작가 이창수(58)의 ‘이 그 빛 BWL_1’이다. ‘쉼 없는 시간’이 부제로 붙었다. 똑같은 물이요, 늘 같은 섬진강인데 강의 사진은 참으로 천차만별이다. 물 가까이 더 파고든 ‘이 그 빛 BL_3’은 빛의 움직임이 무지갯빛 궤적을 남기며 강물을 따라 흐른다. 이 사진의 부제는 ‘방금 있다가 지금은 없네’이다. 또 다른 ‘이 그 빛’ 연작은 연기 같고 별무리 같은 물결이다. 아래에서 위를 향에 휘몰아치는, 폭발할 듯한 작품이라 관객의 무한한 상상력을 자극한다. 작가는 여기에 ‘애써 건너가니’를 덧붙였다.

중견 사진작가 이창수의 개인전 ‘이 그 빛’이 종로구 삼청로 학고재갤러리 전관에서 다음 달 12일까지 열린다. 서울에서 태어나 활동하다 지난 2000년 지리산으로 사는 곳을 옮기며 작가는 다짐했다. ‘지리산 섬진강을 주제로 세 번의 전시를 열리라.’ 지난 2008년 학고재와 이듬해 성곡미술관 전시 이후 이번 전시가 그 마침표 격이다.

이창수의 작업은 자연을 아주 크고 넓게 거시적인 관점에서 보거나 아주 세밀하고 좁게 미시적으로 몰입하는 식으로 극단적이다. 장대한 히말라야의 설경을 주제로 한 작품들이 전자에 가깝다면 섬진강과 물을 소재로 한 이번 출품작은 후자 쪽이다. 시선의 방향은 서로 다르지만 관통하는 주제는 ‘껍데기 내면에 꿈틀대는 본질에 대한 관심’이다.

근작들에 대해 작가는 “섬진강 강변에서 먼저 내 자신을 잊으려 노력했다”면서 “대상의 본연을 표출하는 일은 곧 자신을 지우고 비우는 과정이라 스스로 인식의 한계를 떨쳐야만 비로소 상대의 껍데기 안에 감춰진 진실을 알아볼 수 있다”고 소개했다. 김종길 미술평론가는 “카메라 거울은 세계를 비추고 몸 눈은 그 비춘 것을 판단하지 않는가”라며 이 작가를 두고 “우주로 열린 몸과 카메라, 눈과 거울이 모두 하나로 깨어서 비추는 ‘우주거울’”이라고 빗댔다.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com