“중국은 아직 핵심 산업과 기술에서 갈 길이 멉니다.” 중국 혁신성장의 ‘메카’인 선전시에서 만난 국가발전개혁위원회 고급기술산업부의 한 간부는 한껏 몸을 낮추고 한국에 대한 찬양을 늘어놓았다.

‘중화민족의 위대한 부흥’을 내세우며 오는 2050년 과학기술 세계 최강국을 목표로 질주하는 중국. 올해 초까지만 해도 스마트폰과 디스플레이 등 첨단 산업에서 한국을 추격하며 무서운 굴기로 한국은 물론 전 세계를 떨게 한 중국의 이 같은 태도에 “지나친 겸손 아니냐”고 재차 묻자 그는 “중국에서 세계에 내놓을 수 있는 산업은 통신과 고속철도 정도”라며 “핵심 기술·부품 분야에 더 매진해야 한다”고 말했다.

서울경제신문 취재에 동행한 이희옥 성균관대 성균중국연구소 소장에 따르면 이는 최근 중국 대외정책의 변화를 단적으로 보여주는 발언이다. 이 소장은 “중국이 최근 ‘도광양회(韜光養晦·조용히 때를 기다리며 힘을 키운다)’로 회귀하려는 움직임이 커지고 있다”고 평가했다.

덩샤오핑의 개혁개방 이후 묵묵히 경쟁력을 키우는 데 주력한 중국이 세계 패권을 차지하겠다며 ‘중화 제일주의’를 부르짖은 것은 시진핑 체제 이후의 일이다. 시 주석은 경제 규모와 기술력 면에서 중국이 명실상부한 주요2개국(G2)의 위치에 이르자 ‘유소작위(有所作爲·해야 할 일은 적극적으로 나서서 이뤄낸다)’를 내세우며 “2049년 세계를 선도하는 최강국이 되겠다”는 국가적 비전을 제시했다.

하지만 취재단이 만난 중국 인사들은 하나같이 “중국은 아직 멀었다. 협력하자”며 손사래를 쳤다. 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 사태로 ‘돌돌핍인(기세등등하게 사람을 짓누르다)’ 기조를 과시하던 중국이 최근에는 연구기관 전문가, 기업인들까지 반성의 목소리를 내는 데 주저하지 않았다. 삼성전자와 5G 통신장비 분야를 다투는 화웨이의 조 켈리 부사장은 “세계 최고의 5G 통신장비 기술과 솔루션을 보유한 글로벌 기업들과 많은 협력을 원한다”며 “삼성전자는 훌륭한 라이벌이자 중요한 협력 회사”라며 치켜세웠다. 화웨이는 사물인터넷 시대의 핵심인 5G 통신장비 분야에서 세계 표준이 되려는 기업이다.

이는 중국에 위협을 느낀 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 날카로운 발톱에 철퇴를 가하면서 일어난 변화다. 미국은 중국이 ‘세계 최강국’이라는 말을 국가적 어젠다로 서슴없이 내놓으며 굴기하자 중국산 첨단제품 등 2,000억달러에 달하는 물품에 최대 25%의 관세 폭탄을 투하했다. 특히 미국이 중국의 2위 통신장비업체 ZTE와의 거래를 끊는 조치를 내린 것이 중국의 ‘속도 조절’에 결정적 역할을 한 것으로 보인다. 알리바바와 바이두·화웨이 같은 혁신기업이 제2·제3의 ZTE가 될 경우 세계 최강국의 꿈은 싹부터 잘릴 수 있다는 공포가 작용했다는 것이다.

현지에서 만난 한 중국 인사는 “공산당에서 ‘있지도 않은 기술을 떠벌리며 주변국과 경쟁국을 자극하지 말라’는 지침이 내려왔다”고 귀띔했다. 현지 지식인 층에서 미국의 거센 무역보복 조치에 잇따른 타격을 입자 “샴페인을 너무 일찍 터트렸다”는 자성이 나왔다는 것이다. 신궈빈 공업정보화부 부부장(차관급)은 7월 국가 제조강국 건설 전문가 포럼에서 “우리는 여전히 선진국보다 수십년 뒤처졌고 중국 제조업 발전에 대한 과대평가를 경계해야 한다”고 강조하기도 했다.

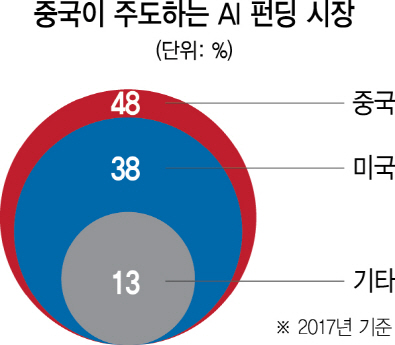

다만 중국의 이 같은 태도 변화에 섣불리 경계를 늦추는 일도 피해야 한다는 게 전문가들의 조언이다. 중국이 다시 도광양회를 말하지만 세계 최강국이 되기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 관행은 그대로 이어질 것이기 때문이다. 취재에 동행한 엄치성 전국경제인연합회 국제협력실장은 “중국은 4차 산업혁명의 핵심인 빅데이터를 개인정보 문제 등 골머리를 썩지 않고 쌓을 수 있다”며 “빅데이터 등은 선자(先者·먼저 쌓은 사람) 독식 체제이기 때문에 출발선이 이미 중국에 기울어 있다”고 설명했다. 실제로 중국은 사드 보복을 풀고도 미래 핵심 산업과 관련해서는 한국에 대한 제재를 유지하고 있다. 전기차 산업의 핵심인 배터리 분야에서 삼성SDI·LG화학 등을 견제하기 위해 자국 기업과 달리 보조금을 지급하지 않는 것이 대표적이다. 이 소장은 “협업을 말하면서도 한편으로는 자국 중심의 경제·무역 정책을 펴는 일은 계속될 것으로 보인다”고 지적했다. /서민준·구경우기자 bluesquare@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >