요즘 젊은이들 사이에서 ‘카캉스’가 인기다. 카페와 바캉스를 합친 신조어로, 돈과 시간을 낭비하면서 멀리 떠나지 말고 그동안 가보지 못한 ‘위시리스트’ 카페에 가서 여유를 즐기자는 취지다. 카페라는 공간과 커피가 우리 삶 속에 하나의 큰 소비문화로 자리 잡았음을 느낀다.

오늘부터 숨겨진 보물 같은 해외 카페들을 소개하려 한다. 연수나 출장 중에 1시간 정도 틈을 내 들렀던 기자 나름의 카캉스였다. 국내에도 주목할 만한 카페가 많지만 우리보다 앞서 커피문화가 발달한 곳에서의 변화를 먼저 전하려고 한다. 기자가 방문한 카페는 스타벅스와 같은 글로벌 커피 브랜드들을 제치고 지역명소로 성장한 곳으로, 이들이 어떻게 지역을 기반으로 성장할 수 있었는지를 알아보려 한다. 목표 연재는 5회다. 반응이 좋으면 그 이상도 쓸 생각이다.

기내에서 잠을 한숨도 못 이룬 채 미국 뉴욕 타임스퀘어 한복판에 도착했다. 교육 차 단체로 방문한 미국 일정이었기 때문에 시내에서 주어진 개별 자유시간 1시간을 엄수해야 했다. 타사 선배들은 하나 둘 센트럴파크팀, 쇼핑팀, 타임스퀘어 산책팀으로 짝을 이뤘다. ‘커피덕후’(커피를 몹시 좋아하는 자)인 기자는 뉴욕여행의 필수코스로 뜨고 있는 ‘블루보틀’로 망설임 없이 발걸음을 옮겼다. 타임스퀘어에서 가장 가까운 매장은 브라이언트파크점이다. 기자가 출발한 50스트리트 지하철역(50 street 8 avenue subway station)에서 도보로 17분 정도 걸린다. 마음이 급해서 빠른 걸음으로 걸었더니 12분 만에 주파했다.

생각보다 매장이 작아서 블루보틀 나무 현판이 앞에 있지 않았다면 바람같이 지나칠 뻔 했다. 아담한 공간은 손님으로 꽉 차 있었다. 관광객은 물론 오피스 지역이다보니 회사원들도 많았다. 자리 수도 적다. 주문대 맞은 편 벽에 위치한 바(bar)형 테이블에 대여섯 자리만이 마련돼 있다.

블루보틀 메뉴 중 한국인에게 가장 유명한 메뉴는 라떼다. 드립커피(직접 분쇄한 원두에 천천히 물을 부어 내리는 커피)도 맛이 좋기로 정평이 나 있다. 블루보틀 메뉴에는 우리가 흔히 마시는 아메리카노(기계로 추출한 에스프레소에 물을 더해 내놓은 음료)가 없다. 기본 커피만큼은 기계로 빨리빨리 추출하기 보다는 시간이 들더라도 한 잔 한 잔 손수 추출한다는 게 이 브랜드의 철학이다.

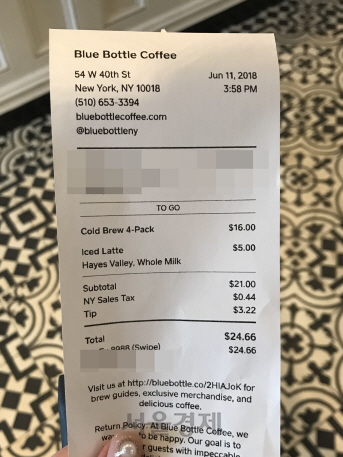

내 차례다. 아이스 라떼를 주문했다. 주문이 마무리 될 때 즈음 직원이 자신이 보고 있던 주문 태블릿을 갑자기 내쪽으로 휙 돌린다. 내용을 보자니 ‘팁을 선택하시오. /담 기회에 냄/ 3.22달러/ 7.##달러/13.##달러/...’. 고객이 화면에서 팁 금액을 선택하면 최종 금액에 합산돼 총액이 결제된다. (아니, 내가 낼 팁 금액까지 정해주는 심리는 무엇? 2달러만 내고 싶으면...방법없다). 전체 금액의 10% 정도를 팁으로 책정하면 괜찮을 것 같아서 3.22달러를 체크했다. 그 순간 직원의 미소가 조금 사그러든 것 같은 건 기분 탓이겠지.

총 결제액은 24.66달러다. 제품 가격으로만 21달러(아이스 라떼 5달러, 선물용 콜드브루 16달러)를 썼다. 여기에 뉴욕 택스 0.44달러와 팁 3.22달러가 붙는다. 카페방문 10분 만에 2만6,000여원을 커피값으로 쓰다니…. 미국 재벌도 아닌데.

관련기사

주문한 음료가 나왔다. 맛은? 커피 브랜드 맛에 비유하자면, 스타벅스 라떼보다는 폴 바셋 라떼에 가깝다. 우유의 진한 풍미가 더 난다. 커피의 신맛이 많이 난다는 폴바셋보다는 부드럽다. 스타벅스와 폴 바셋 중간의 황금 레시피를 찾은 듯 하다.

블루보틀 브라이언트파크점을 카캉스로 즐기기 위한 팁. 무조건 매장 밖으로 나가야 한다. 커피를 사서 매장과 길 하나 두고 마주 보고 있는 브라이언트 공원으로 가자. 이곳에서 도심 속 휴식의 진정한 의미를 느낄 수 있다. 책을 읽거나 음악을 듣거나 꾸벅꾸벅 오수를 즐거나 그림을 그리는 등…. 뉴요커들의 각자 자기만의 방식으로 여가를 즐기고 있다. 뉴요커들 사이에 자리를 잡고 앉아있으면 본인이 여행객인지 현지인인지 그 문화를 즐길 수 있게 된다. 이런 이유로 뉴욕에서 블루보틀을 가려한다면 브라이언트파크점을 추천한다.

현재의 블루보틀을 보자니 ‘언더독의 반란’이라고 평가할 수 있다. 블루보틀은 지난 2005년 샌프란시스코 북쪽 오클랜드 지역의 한 창고에서 시작한 작은 지역 커피업체에 불과했다. 하지만 대형 커피 프랜차이즈 브랜드와 반대로 간다는 전략은 미국 소비자들에게 통했다. 블루보틀은 10년 만에 매출 9,400만달러(한화 1,005억원 규모)의 업체로 성장한 데 이어 지난해 9월 글로벌 식품업체인 네슬레에 지분 68%를 약 4억2,500만달러(약4500억원)에 파는 쾌거를 이뤘다.

이 브랜드는 어떻게 미국 소비자를 넘어 전 세계 소비자의 마음을 홀렸을까. 블루보틀은 품질 고급화, 메뉴·매장 최소화를 추구한다. 블루보틀은 싱글오리진(단일 원두 품종) 사용을 고집한다. 대부분의 커피전문점들이 대중적인 입맛을 잡기 위해서 (혹은 고르지 못한 원두 품질을 감추기 위해서) 블랜딩 원두(여러 품종을 섞음)를 사용한다는 것과 차별점을 두면서 커피업계의 혁신, 커피계의 애플이라는 별명이 붙기 시작했다. 커피의 풍미를 살리기 위해서 바리스타 교육도 최소 6개월 이상 진행하는 것으로 알려졌다.

블루보틀의 맛과 품질에 대한 고집은 메뉴 간소화로도 이어졌다. 이것저것 다 하지 않고 잘하는 것을 더 잘하겠다는 것이다. 실제 블루보틀의 메뉴는 많지 않았다. 라떼, 모카, 카푸치노, 마끼아토 등 에스프레소류 6종과 원두별 드립커피 3종, 아이스커피 2종, 티가 전부였다. 매해 계절마다 신메뉴를 쏟아내는 여러 브랜드들과 달리 확실히 메뉴판이 간결하고 깔끔했다.

매장 확장에 여유를 가진 것도 쉽게 접할 수 없는 브랜드 이미지를 구축하는 한편 전 세계 소비자들의 갈망을 높인 요인이다. 현재 블루보틀 매장이 있는 국가는 미국과 일본 뿐이다. 8월 현재 기준 오픈 예정인 매장을 포함해 미국 51개, 일본 8개 등 총 59개 매장이 운영 중이다. 미국 소비자들조차 블루보틀을 위해 굳이 이동해야 한다. 조금만 걸으면 찾을 수 있는 흔한 매장이 아니라는 거다.

한국 소비자들이 먼길마다하고 미국, 일본 매장을 방문하는 열정을 알아본 것일까. (이 도도하고도 출점 욕심 없어 보이는) 블루보틀이 두번째 해외진출국으로 한국을 낙점했다고 한다. 블루보틀은 지난 19일 한국법원에 블루보틀커피코리아 유한회사 설립 등기를 냈고, 등기이사에는 브라이언 케빈 미한 블루보틀 CEO가 이름을 올렸다. 네슬레(롯데네슬레코리아)를 통해서가 아니라 시작부터 개점까지 블루보틀이 전적으로 진행하겠다는 의지로 보인다.

블루보틀 코리아의 첫 매장이 언제, 어디에 생길 지 구제적으로 알려진 바는 없다. 블루보틀은 지난 2015년부터 한국 시장을 분석한 것으로 전해진다. 우리나라 커피시장을 오랜 시간 지켜보면서 본인들의 차별점과 경쟁력을 가늠해봤을 것이다. 그 고심의 3년을 거쳐 예상 밖의 타이밍에 한국법인을 설립했다. 개점까지 또 수년의 시간이 걸릴 지도 모른다. 하지만 커피를 사랑하는 한국소비자들에게 최상의 커피를 제공하기 위한 기간이라는 것을 알기에 이 브랜드의 여유와 철저함의 철학을 이해하며 기다릴 만 하다. (#그래도 개점에 속도를 내줬으면 한다.)

/뉴욕=이지윤기자 lucy@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >