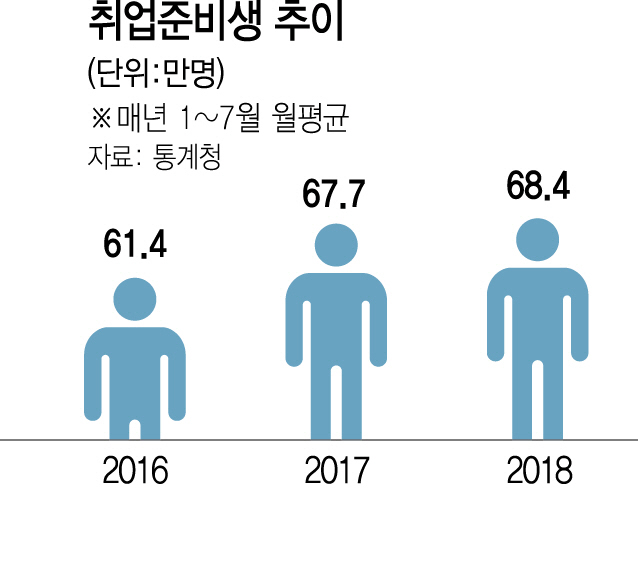

올해 들어 지난 7월까지 월평균 취업준비생(취업을 위한 학원·기관 수강, 그 외 취업 준비의 합계)은 68만4,000명이었다. 2016년 61만4,000명에서 지난해 67만7,000명으로 6만명 이상 급증했던 취업준비생 수가 올해 들어 더 늘었다. 정부가 지난해와 올해 총 54조원의 대규모 일자리 예산을 쏟아부었음에도 취업준비생은 오히려 더 증가하고 있는 셈이다.

원인 중 하나는 정부의 공공 부문 일자리 확충 정책에 있다. 청년들의 선호도가 높은 공공 부문 일자리가 늘면서 민간 기업으로의 취업을 포기하고 공무원시험을 준비하는 ‘공시족’이 크게 늘어난 것이다. 실제 지난해 통계청 조사 결과 13~29세 청년들이 가장 선호하는 직장은 ‘국가기관(25.4%)’이었다. 대기업(15.1%)이나 창업(11.3%)보다 선호도가 두 배가량 높다.

정부의 일자리 정책이 부작용을 낳을 수 있는 사례는 또 있다. 중소기업 취업을 독려하기 위해 만든 청년내일채움공제 같은 저축상품은 설계 방향이 잘못됐다는 비판이 나온다. 이 상품은 재직자용 내일채움공제와 더불어 중소·중견기업의 청년 근로자가 일정 기간 돈을 적립하면 정부와 기업이 지원금을 합해 목돈을 마련할 수 있다.

문제는 청년 근로자와 정부 예산의 저축을 유도하는 정책이 소비 촉진을 통한 내수 성장과 상충한다는 점이다. 최근 발표되는 통계를 보면 내수에는 먹구름이 잔뜩 껴 있다. 소비자의 체감경기를 나타내는 소비자심리지수는 지난달 99.2로 전달보다 1.8포인트 떨어지며 3개월 연속 하락했다. 소비자심리지수가 100 밑으로 내려간 것은 17개월 만이다. 일자리 창출을 위한 정책이 내수에 부정적인 영향을 주는 역설적인 상황이 발생한 셈이다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “소비 확대가 필요한 시점에 근로자와 정부 돈을 묶어 소비를 더 줄이는 셈”이라고 질타했다.

최저임금이 올해 16.4% 인상되며 영세사업주를 위해 직원 1명당 월 13만원을 지원하는 일자리안정자금 역시 잡음이 끊이지 않는다. 고용주에게 돈을 직접 전달한다는 점에서 무리수라는 비판을 받으면서까지 추진한 정책인데 예산 설계가 잘못돼 제대로 쓰이지 못하고 있다는 지적이 나온다. 고용노동부에 따르면 5일 기준 일자리 안정자금의 예산집행률은 1조1,206억원으로 전체 예산액 대비 38.3%에 불과하다. 올해 지원 가능 인원의 99.6%인 235만명이 신청하고 이 중 72%인 170만명에게 지급됐는데도 집행이 저조한 셈이다.

정부는 신청자가 계속 증가하고 하반기로 갈수록 예산집행이 늘어날 수 있다고 설명하고 있지만 예산을 다 쓰지 못할 것이라는 전망도 나온다. 김 교수는 “정부에서 공공 부문 일자리를 확충하면서 원래 민간기업으로 가야 하는 청년들이 공시족으로 바뀌고 있다”며 “일시적 예산이 너무 많은 것이 문제”라고 말했다.

/세종=정순구기자 soon9@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >