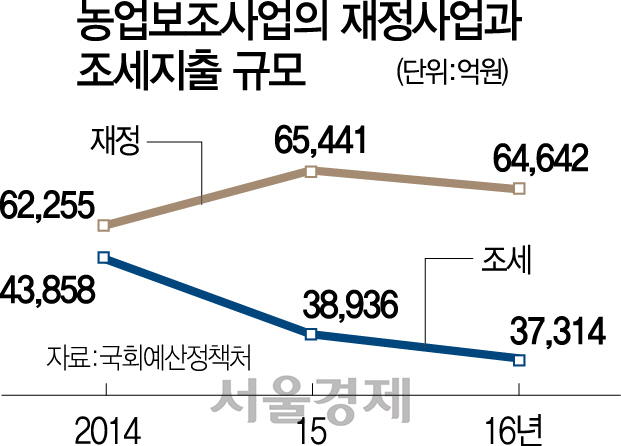

정부는 지난 7월 전국 17개 시도를 대상으로 스마트팜혁신밸리 조성지역 공모를 마감했다. 8개 도에서 응모를 마쳤지만 사업은 차질은 빚고 있다. 농민단체들의 강력한 반대 탓이다. 농민단체는 “스마트팜 사업을 추진하면 농산물 값이 폭락하고 중소 영세농은 일자리를 잃을 것”이라고 목소리를 높였다. 규모를 키우고 농업을 좀 더 첨단화하려는 정부의 농업개혁 시도가 이번에도 좌초할 가능성이 커졌다. 추수철을 앞둔 지금 수매가격을 놓고 정부와 농민은 줄다리기만 할 뿐 손을 맞잡고 미래 농업을 위한 진지한 고민은 없다. 반(反)기업정서와 세금에 의존하는 과보호의 덫에 걸려 농업이 정체상태를 벗어나지 못하고 있는 것이다.자연스럽게 재정지원을 통한 지원만 넘쳐난다. 1일 국회 예산정책처에 따르면 2016년 기준으로 쌀 직불금 등의 재정지원 예산은 6조4,000억원, 면세유와 양도소득세 감면 등 조세지원 규모는 3조7,000억원에 달한다. 10조1,000억원 가까운 나랏돈이 농가 소득안정 등에 사용되는 셈이다. 여기에 낮은 전기료 등 숨은 지원까지 포함하면 농업지원 규모는 기하급수적으로 늘어난다.

그러나 산업규모나 농업 경쟁력은 제자리걸음이다. 한국 농림식품 분야의 기술 수준은 최고 기술 보유국인 미국 대비 78.4%다. 정보통신기술(ICT) 융합 관련 농업기술은 최고국인 미국 대비 76.5%로 4.5년 뒤처져 있다. 국내총생산(GDP)에서 농림어업이 차지하는 비중은 십수년간 2%에 머물러 있다. 여러 이유가 있겠지만 ‘경자유전’의 프레임에 빠져 대규모 영농 육성에 실패하고 직불금 등 각종 보조금에 기댄 농업인들의 반발로 기업의 농업 진출이 좌절되면서 후진국형 농업에 머문 것이 결정적이다. 이렇다 보니 소득도 정체다. 2006년 3,638만원이었던 농가 실질소득은 2015년 3,498만원으로 오히려 쪼그라들었다. 국책연구원의 한 관계자는 “정부가 이제 결단을 해야 한다”면서 “기업을 끌어들이고 첨단화하지 못하면 농업은 영원히 천덕꾸러기 신세에서 벗어나지 못할 것”이라고 지적했다. /김능현·박형윤기자 nhkimchn@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >