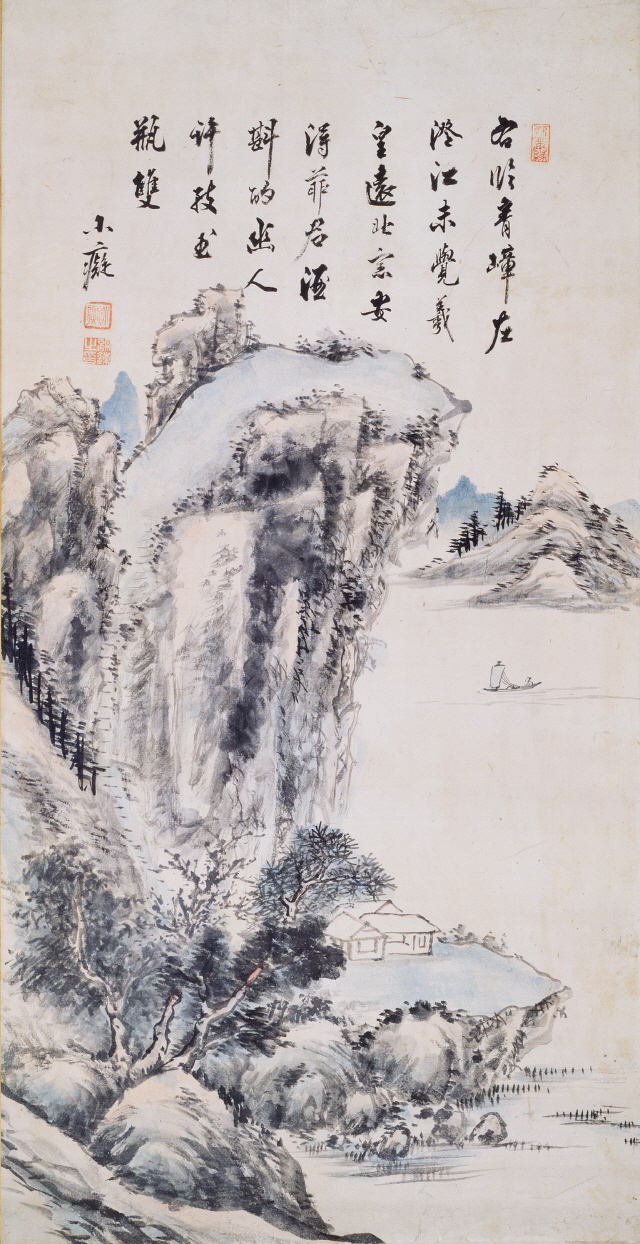

어찌나 급작스럽게 계절이 바뀌었는지, 가을이 파도를 타고 와락 달려든 게 아닌가 싶은 생각이 들었다. 때마침 소치(小癡) 허련(1808~1893)의 ‘가을 산수’ 위쪽으로 물색 파란빛이 반짝여서 그랬나 보다. 가을 풍경을 그렸다 하는데 울긋불긋 단풍색도 아니요, 겨울 채비하는 갈색 기운도 보이지 않는 묘한 추경산수다. 절벽 꼭대기, 오막살이 집이 아늑하게 자리 잡은 언덕 위가 파르란 것은 높디높은 가을 하늘이 거울처럼 비추었기 때문일 게다. 파아란, 딱 요즘 같은 하늘이 땅에까지 내려앉았다. 옅은 담채로 널찍하게 칠한 파랑과 군데군데 드리운 노랑이 은은함을 더한다. 국립중앙박물관이 소장한 이 유물은 소치 허련의 작품 중에서도 유난히 큰 그림에 속한다. 폭이 54.1㎝, 길이가 106.6㎝인데다 두 폭의 그림이 서로 마주 보는 구도의 대련작이다. 아찔하게 솟은 절벽의 기이함과 새 둥지처럼 콕 박힌 집 등이 현실에 없는 이상향을 꿈꾸게 한다. ‘가을 산수’라는 제목에서 색채 화려한 그림을 기대했다면 아쉬울지도 모르나 소치가 그리고자 한 것은 당장 눈앞에 보이는 풍경과는 사뭇 다른, 바깥 풍광이 내 속을 투과하고 지난 그 마음의 풍경이었다. “소동파 선생이 시에서 읊으셨다/ 그림을 논함에 있어 닮았는지 따지면/ 그 식견이 아이와 같고,/ 시 짓는데 반드시 이렇게 지어야 한다고 따지면/ 진정 시를 아는 사람이 아니라고.” 허련이 어느 산수화에 적었던 글귀다. 가을이, 붉지도 누렇지도 않고 좀 파랗다 한들 어떠하리. 하늘이 품은 산이거늘.

조선의 르네상스 시절인 영·정조 시대가 끝나고 조선 말기(1850년~1910년)로 접어들면 새로운 감각의 신(新) 화풍이 등장한다. 오늘날까지 영향을 끼친 사람을 꼽자면 도화서 전통 위에 새로운 신화를 쓴 오원 장승업과 추사 김정희 화파의 적자인 소치 허련, 이 둘이 두드러진다.

격변하고 요동치는 풍진 세상이 지금 못지않았던 19세기 조선. 허련은 1808년 땅끝마을이라 불리는 전남 해남에서도 그 험한 울돌목을 건너야 닿는 진도(珍島)에서 나고 자랐다. 허균의 후손인 양반 가문이기는 했으나 가세가 기울고 기울기를 몇 대 째 거듭해 별 볼 일은 없는, 그런 집안 출신이었다. 대신 재주가 많았다. 28세이던 1835년에 그는 해남에 있던 고산 윤선도(1587~1671)의 고택인 녹우당으로 찾아갔고 그곳에서 윤선도의 손자인 공재 윤두서(1688~1715)의 그림을 직접 본다. 그림 하나 때문에 먼 길 찾아온 그를 윤두서의 후손인 윤종민이 정성껏 맞았고 기꺼이 ‘공재화첩’을 보여줬다. 제 눈으로 명작을 확인한 허련은 “하백(河伯·물의 신)이 바다를 바라보는 것과 같았고…웅장하고 화려하고 살아 움직이는 듯함은 파사(波斯·페르시아)의 상점에 들어가는 것과 같았다. 그때 나는 비로소 그림 그리는 일에 법(法)이 있음을 알게 됐다”고 감탄했다. 심청이 아버지 눈 뜬 순간과도 같은 개안(開眼)의 충격이었나 보다. 깨우침을 얻은 허련은 윤종민의 배려로 화첩을 빌려 두륜산 대흥사로 그림공부를 하러 들어갔다. 인연에 인연이 이어진다. 당대 최고의 선승이자 한국 차 문화의 기반을 닦은 초의선사(草衣禪師·1786~1866)가 1824년 해남 두륜산 자락에 일지암을 짓고 머무르던 때였다. 초의선사의 배려로 대흥사에 머무르게 된 허련은 ‘공재화첩’을 몇 번이나 베껴 그리며 그림 수련을 시작한다. 방 내주고 밥 해주는 일 이외에도 초의선사가 학문적, 정신적 가르침도 전수했으리라. 게다가 초의선사는 강진에서 유배생활을 하던 다산 정약용과 깊이 사귀었고, 당대 최고의 지식인이자 서화가인 추사 김정희(1786~1856)와도 교류하고 있었다. 1835년 정약용을 만나러 가는 길에 초의선사는 허련의 그림 한 폭을 가져 가 김정희에게 보여줬다. 안목 높고 쉽게 칭찬않기로 유명한 그가 허련의 그림을 본 후에 “아니, 이토록 뛰어난 인재와 어찌 손잡고 함께 오지 못하셨소. 만약 서울에 와서 있게 하면 크게 진보할 것입니다. 그림을 보내 주어 마음 흐뭇하게 기쁘니 즉각 서울로 올라오도록 하시오”라며 재촉하는 편지를 보냈다. 한눈에 알아본 새로운 인연, 사제지간의 시작이었다. 이를 계기로 허련은 천 리 길을 나서 서울로 옮겨가 김정희의 집에서 체계적인 서화 수업을 받게 된다.

스승을 새로 만난 허련은 화풍뿐만 아니라 이름도 얻는다. ‘소치’라는 호는 추사가 중국 원나라 대화가인 대치(大痴) 황공망(1269~1354)처럼 되기를 바라며 내려준 이름이다. 그의 이름을 두고 원래 허유(許維)였다, 허련(許鍊)이었다 분분하다. 통상 ‘소치 허련’이라 하고, 국립중앙박물관 소장품의 작가명도 ‘허련’으로 통일돼 있다. 하지만 위창 오세창이 쓴 ‘근역서화징’에는 “허련의 초년시절 이름은 허유이며, 자는 마힐이다”라고 적혀있다. 젊어서 허유라는 이름을 쓰다 훗날 허련으로 개명한 그의 숨겨진 호적상 이름은 허련만(許鍊萬)이었다. ‘양천 허씨 족보’에 적힌 그 이름을 찾아낸 미술사 연구가 황정수는 “그림에 뜻을 두면서 중국 남종화 그림을 동경해 중국화가 왕유를 본받아 ‘허유’로 바꾸고, 김정희를 만나면서 다시 한국적인 그림을 그리고 싶은 마음을 살려 고향 진도 시절의 이름자를 되찾아 ‘허련’이라는 이름으로 바꾼 것”이라고 분석했다. 그렇게 화가는 이름처럼 살았다.

허련에게 김정희는 자신이 알고 있는 남종문인화의 정수를 고스란히 전해주었고 허련도 김정희를 지극정성으로 섬겼다. 추사가 제주로 유배 가자 허련은 비바람 몰아치는 풍랑을 무릅쓰고 세 번이나 바다를 건너 스승을 찾아 뵈었다. 그런 허련은 이미 30~40대에 절정 수준의 그림 실력을 갖추게 된다. 김정희가 허련을 가리켜 “압록강 동쪽에 소치 만한 그림은 없다(鴨江以東 無此作矣)”고 했을 정도다. 그 명성은 높은 궁궐 담까지 넘는다. 헌종 임금이 그를 불러 직접 어전(御前)에서 그림을 그리게 하고 같이 중국의 옛 서화를 감상하곤 했다.

일본의 개인소장가가 가진 ‘소치화품(小癡畵品)’이라는 화첩에는 붓 없이 손가락 끝에 먹을 묻혀 그린 지두화(指頭畵)도 전한다. ‘손톱자국 나선무늬’가 등장하는 참으로 별난 수법의 그림이다. 지두화는 붓과 달리 독특한 수묵효과를 낼 뿐만 아니라 정신적 깨달음과 심오한 경지를 드러내기도 한다.

헌종과 김정희의 지우(知遇·재주를 알고 대접함)를 얻은 허련은 이들이 세상을 등지자 서울살이를 정리하고 고향으로 내려간다. 말년의 그가 고향 진도에 조성한 ‘운림산방’은 쌍계사 상록수림이 있는 첨찰산을 곁에 둔 곳으로 남도전통회화의 구심점이 됐다. 허련이 ‘소치실록’에 적기를 “큰 정원을 다듬고 아름다운 꽃과 희귀한 나무를 심어 선경(仙景)으로 꾸민 곳”이라 했는데 실제로도 신선이 노닐 만큼 운치 있다. 명승 제80호로 지정돼 있으며, 수묵화의 전통과 현대적 계승을 보여주고자 올해 정식으로 첫 회의 막을 올린 ‘전남수묵비엔날레’의 개최지 중 한 곳으로 운림산방이 꼽힌 것도 그런 이유에서다. 운림산방에 머무르던 허련은 미끈한 윤필(潤筆)은 거의 쓰지 않고 거칠고 마른 갈필(渴筆)을 썼다. 담채를 선호했다. 두툼한 장지에 소박미를 담아낸 것이 약간 메마른 느낌마저 들지만 진솔함이 더했다.

사군자에 두루 능한 그였으나 대중적으로는 모란 그림이 인기였다. 모란이 부귀의 상징이라 그림 뜻도 좋거니와 먹 하나만으로 자유자재로 그리는 솜씨가 뛰어나 찾는 이가 많았다. 나비 잘 그려 ‘남나비’로 불린 남계우, 고양이와 닭을 잘 그려 ‘변고양이’ ‘변닭’이라 불렸다던 변상벽처럼 허련의 별명은 ‘허모란’이었다. 모란이 대개 흰 꽃 아니면 붉은 꽃인데 검은 먹으로 진한 붉은빛을 뽑아낸 실력이 기막히다. 먹 하나만으로 불꽃처럼 터지는 화려한 모란을 그려내니 화장 안 한 검은 옷의 미인 같다. 색 지우고 향 거두고 봐도 내가 제일이라 자신하는 듯.

허련의 솜씨는 아들 허형과 손자 허건에게, 방계 후예인 허백련에게 이어졌고 남도 화단을 이뤘다. 화가의 분주한 손끝에서 가을이 깊어간다.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com