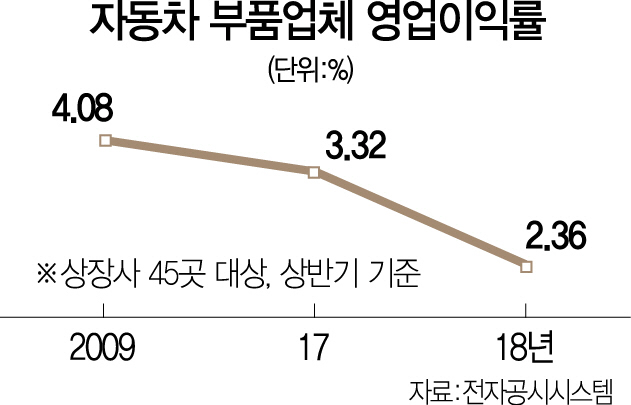

완성차 업체의 1~2차 납품업체인 자동차부품 상장사의 올해 상반기 영업이익률이 2%를 겨우 넘기는 수준에 그쳤다. 운영자금 조달비용 등을 제외하면 사실상 적자인 셈이다. 현대자동차 등 완성차 업체들이 내수와 수출에서 모두 고전하는 가운데 부품업체들은 적자상태에 빠져들고 있다. 부품업체들이 이익을 내지 못하는 상황이 지속될 경우 자동차 산업의 서플라이 체인망은 구조적으로 훼손될 수밖에 없다. 16일 서울경제신문이 증시에 상장된 자동차부품 업체 45곳의 실적을 분석한 결과 상반기 평균 영업이익은 46억3,000만원으로 조사됐다. 지난해 상반기만 해도 이들 업체의 평균 영업이익은 66억원이었다. 1년 사이 평균 20억원의 영업이익이 사라졌다. 올해 상반기 영업이익률은 2.36%로 전년의 3.32%보다 0.96%포인트, 글로벌 금융위기 직후로 경기가 최악이었던 지난 2009년(4.08%)보다는 1.72%포인트 급감했다. 신용등급 A인 기업의 3년 만기 회사채금리가 2.4%인 점을 감안하면 부품사는 자금을 조달해 운영할 경우 한 푼도 건지지 못하는 셈이다. 이항구 산업연구원 선임연구위원은 “현재와 같은 상황이 지속되면 3~4차 이하 협력사들부터 고사하기 시작해 1차 협력사, 완성차 업체까지 차 산업 생태계 전반이 흔들릴 수 있다”며 “고용창출 효과까지 고려하면 국내 경제에 미칠 파장도 엄청날 것”이라고 지적했다.

최대 호황이라는 반도체도 장비·소재 분야에서는 온기를 체감하기 어렵다. 장비만 해도 국산화율이 18%(2017년 기준), 사정이 낫다는 소재도 48%에 불과하다. 삼성전자·SK하이닉스가 메모리 투자를 수십조씩 해도 수혜는 대부분 유럽과 미국·일본 업체에 돌아간다는 뜻이다. 재계의 한 임원은 “산업생태계가 망가지면 대기업의 낙수 효과를 받을 그릇 자체가 사라진다”며 “산업의 허리를 탄탄하게 만들어야 한다”고 말했다. /박성호기자 junpark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >