“서민·소비자 보호가 금융의 전부는 아닙니다.”

‘검투사’로 통했던 황영기 전 금융투자협회장은 임기 마지막 인터뷰에서 이 같은 말을 남겼다. 초대형 투자은행(IB)은 황 전 금투협회장 당시 정부 규제로 성장판이 닫힌 자본시장에 활력을 불어넣는 마중물 역할을 하고자 닻을 올렸다. 하지만 초대형 IB는 현재 ‘찻잔 속 태풍’으로 그칠 우려마저 제기된다. 맥빠진 초대형 IB 청사진 자리에는 소비자 보호 등 감독기능 강화 논의만 남았다.

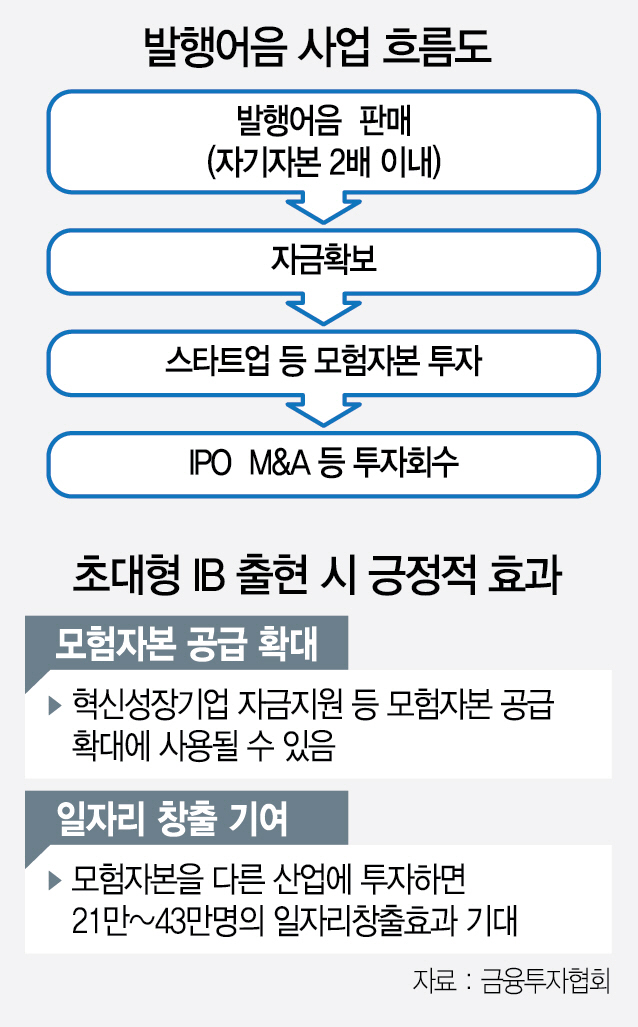

초대형 IB가 발행어음을 시작으로 막을 올렸지만 금융당국의 관리·감독이 한층 강화될 것이라는 관측이다. 정부의 초대형 IB 추진 정책은 정권의 입맛에 따라 바뀌면서 당국 역시 소비자 보호 등 관리·감독을 강조하는 원칙적 입장을 견지하고 있기 때문이다. 지나치게 소비자 보호에 방점을 찍은 당국이 초대형 IB가 무르익기도 전에 제동을 걸고 있다는 목소리가 높다. 초대형 IB가 ‘산업’이 아닌 ‘규제 대상’으로만 남게 됐다는 허탈함이 나오는 이유다.

윤석헌 금융감독원장은 초대형 IB에 ‘은행 수준의 감독’을 피력해왔다. 금융위 금융행정혁신위원장 시절 “초대형 IB는 당장은 문제가 없지만 앞으로 만기가 길어지는 등의 과정을 겪으면서 규모가 커지면 지난 2008년 금융위기를 일으킨 기업어음(CP) 문제 등 ‘대마불사’ 현상을 야기할 수도 있다”고 부정적인 견해를 밝힌 바 있다. 윤 원장은 “금융투자 업계에서 간접금융에 관심을 더 둔다면 은행에 요구하는 건전성, 소비자 보호 규제 수준을 요구해야 한다는 생각에는 변화가 없다”고 말했다.

금융정책의 무게중심이 종전 ‘금융산업 진흥’에서 새 정부 들어 ‘감독 강화’와 ‘소비자 보호’로 옮겨가면서 발행어음에 대해 소비자 보호를 규제 틀로 들이대는 시각은 여전하다. 발행어음은 종합금융회사나 증권사가 영업자금 조달을 위해 자체 신용으로 어음을 발행해 일반투자자에게 판매하는 금융상품이다. 적립식 발행어음의 금리는 연 3.0%로 은행 예·적금보다 이자가 높아 소비자의 관심이 크지만 당국과 은행권은 여전히 발행어음은 예금자보호법의 원금보장을 적용받지 못해 소비자 보호 사각지대에 놓여 있다는 인식을 갖고 있다. 증권 업계는 발행어음은 예금자보호법 적용 대상이 아니지만 신용도가 높은 자산에 투자하기 때문에 사실상 원금보장을 받을 수 있는 동시에 은행 예·적금보다 높은 금리가 가능해 자율 영역에 두는 것이 소비자에게 더 큰 이익과 선택권을 줄 수 있다는 입장이다.

한국투자증권은 지난해 11월 발행어음 판매 개시 이후 이틀 만에 5,000억원을 모았고 올 7월부터 발행어음을 시작한 NH증권도 올해 발행어음 목표를 1조5,000억원에서 2조원으로 상향 조정한 것 역시 투자자의 높은 관심이 반영된 결과라는 분석이다. 증권 업계의 한 고위관계자는 “발행어음이 예금자보호법이 적용되지는 않지만 한투증권의 신용등급은 투자적격등급 중 세 번째로 높은 ‘AA(안정적)’라 부도 발생 가능성은 거의 없다”면서 “발행어음을 소비자 보호라는 규제적 관점이 아닌 금융 발전의 프레임으로 보는 것이 은행업과의 건강한 경쟁관계를 유도할 수 있는 최선의 방안”이라고 말했다.

전문가들은 발행어음 등 초대형 IB의 먹거리를 키우기 위해서라도 소비자 보호 등 기존 규제로 가둬서는 안 된다는 입장이다. 특히 증권업의 경우 창의성이 더욱 절실한데 좁은 공간 안에서 지시받으며 자란 증권산업의 체력은 허약할 수밖에 없다는 논리다. 증권 업계 고위관계자는 “황 전 협회장 이후 증권업이 다시 수세에 몰리는 분위기”라며 “발행어음 역시 은행에 대해 기울어진 운동장인데 금융지주 계열 증권사는 눈치만 보고 있다”면서 “정부가 소비자 보호에 너무 치우쳐 증권산업의 발목을 잡고 있다”고 말했다.

/김보리기자 boris@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >