지난 2003년 10월, 집권 첫 해였던 참여정부는 국민연금 보험료율을 9%에서 15.9%로 올리고 소득대체율은 60%에서 50%로 낮추는 법개정안을 내놓았다. 재정 추계를 해보니 오는 2036년 적자가 나기 시작하고 2047년에는 기금이 고갈된다는 결과가 나왔기 때문이다.

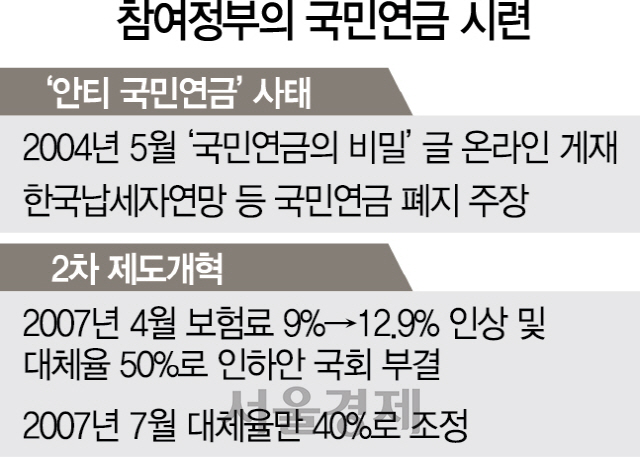

반대 목소리가 컸다. 2004년 5월에는 ‘국민연금의 비밀’이라는 글이 등장해 여론에 불을 질렀다. 촛불집회와 시위까지 등장해 ‘안티국민연금’ 운동으로 확산했다. 결국 법개정은 무산됐다. 그때 문재인 대통령은 사회갈등을 통합관리하는 시민사회수석이었다. 국민연금 사태의 휘발성을 똑똑히 본 셈이다.

문재인 대통령이 “국민 눈높이에 맞지 않다”며 국민연금 개혁안을 반려하면서 참여정부 때의 ‘트라우마’에 갇혀 있는 것 아니냐는 해석이 나온다. 국민부담을 크게 늘릴 수 있는 보험료 인상은 충분히 검토해야 하지만 자칫 개혁작업 자체가 좌초될 수 있다는 우려가 많다. 이 경우 개혁지연에 따른 국민부담만 눈덩이처럼 커지게 된다.

문 대통령은 ‘안티국민연금’뿐만 아니라 2007년 4월 국민연금법 개정안이 국회에서 또다시 부결됐을 때 청와대 비서실장으로 있었다. 당시 유시민 보건복지부 장관은 보험료율을 9%에서 12.9%로 올리는 대신 급여 수준을 60%에서 50%로 낮추는 방안을 추진했다. 이 여파로 유 장관은 장관직을 사퇴했다. 그해 7월 참여정부는 보험료는 손대지 못한 채 소득대체율을 2008년 50%로 즉시 인하한 뒤 2028년 40%까지 조정했다. ‘반쪽자리’ 개혁으로 끝난 셈이다.

두 번이나 국민연금 개혁좌절을 지켜본 문 대통령 입장에서는 연금개혁에 신중할 수밖에 없다는 게 전문가들의 얘기다. 국민연금제도발전위원회 위원장을 지낸 김상균 서울대 명예교수는 “우리 사회에서 국민연금 개혁은 재앙에 가까울 정도로 정치적으로 어려운 작업”이라며 “참여정부가 국민연금으로 힘들 때 그걸 가장 가까이에서 본 게 지금의 문 대통령”이라고 설명했다. 김선택 한국납세자연맹 회장은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “안티국민연금 사태 때 문 대통령은 시민사회수석으로 국민의 반발을 직접 경험했다고 한다”며 “그 경험이 이번에 복지부 보험료 인상을 거부하는 데 결정적인 역할을 한 것 같다”고 적었다. 문재인 정부가 국민연금에 트라우마가 있다는 뜻이다. 33회에 걸친 간담회와 토론회에도 대통령이 보험료율을 최소 3%포인트 이상 올려야 한다는 복지부안에 퇴짜를 놓은 것도 같은 맥락이다.

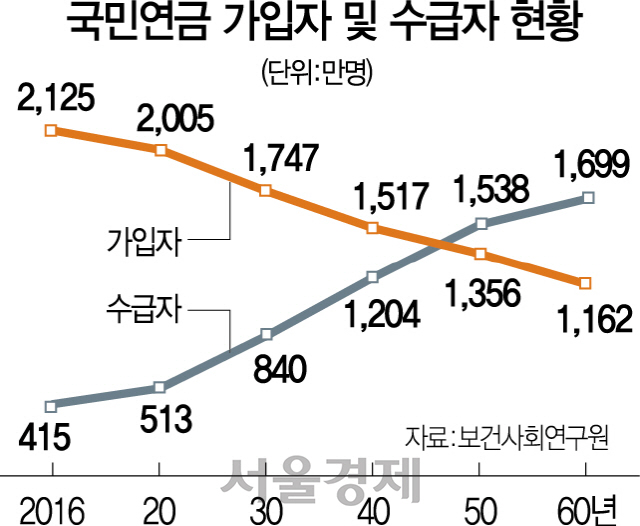

문제는 실패 트라우마에 제대로 된 개혁을 하지 못하면 후세대의 부담이 급격하게 커진다는 점이다. 국민연금재정추계위원회에 따르면 현행 9%의 보험료율을 유지하면 적립금은 2057년 고갈된다. 그때부터 매년 돈을 걷어 필요한 연금지급을 하는 부과방식으로 바꾸면 2040년 보험료율은 14.9%로 오른 뒤 2050년 20.8%로 20%를 돌파한다. 2070년에는 무려 29.7%까지 상승한다. 고(故) 노무현 대통령은 2007년 6월 “(연금개혁) 법안처리 지연 피해는 고스란히 국민에게 돌아가고 시간이 지날수록 피해 규모는 늘어나게 된다”고 강조했다.

전문가들은 ‘일단 피하고 보자’는 식의 연금개혁은 안 된다고 입을 모은다. 박능후 복지부 장관이 국민연금 개혁과 관련해 “복지부는 후퇴하지 않고 노후소득 보장과 안정적인 기금운용이 가능하도록 만들겠다”고 했지만 보험료 인상은 최소화하고 기초연금이나 소득대체율을 올리는 방안이 나올 가능성이 높다고 보고 있다. ‘덜 내고 더 받는’ 어정쩡한 봉합식 대책이다. 김 교수는 “문재인 대통령이 공약인 소득대체율을 50%로 인상하고 보험료 인상을 하지 않기 위해서는 기초연금을 올리는 방법밖에 없을 것”이라고 지적했다.

/세종=김영필기자 susopa@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

susopa@sedaily.com

susopa@sedaily.com