미국 아폴로 11호의 유인 달 착륙 50년과 소련 루나 2·3호의 달 탐사 60년을 맞아 미국·중국·유럽 등 우주 강국이 경쟁적으로 달에 유인기지 건설을 추진하고 있다.

중국 국가항천국은 오는 2025년까지 달에 기지를 건설하고 이후 5년 뒤 유인화한다는 포부다. 미국 항공우주국(NASA)은 2024~2026년 달에 국제 컨소시엄으로 유인 우주정거장을 건설한 뒤 이후 자체 기지 건설에 들어갈 방침이고 유럽우주국(ESA)은 2030년까지 달에 기지를 건설한다는 목표다. 이를 위해 달과 비슷한 환경의 시험장을 만들어 신체변화와 다양한 실험을 하고 있다.

이런 추세라면 2030년대에는 달의 표면에서 생활하는 우주비행사가 나오는 등 인류 정착촌의 토대가 마련될 것으로 전망된다.

하지만 지구에서 평균 38만4,400㎞ 떨어진 달은 환경이 열악하다. 우선 공기가 없고 온도 차가 크다. 낮과 밤이 각각 2주간 지속되는데 낮에는 130도, 밤에는 영하 170도나 된다. 우주 방사선도 강하고 운석이 쏟아진다. 달의 표토(유리입자 같은 모래)에 정전기가 있어 운반체의 베어링이나 우주복의 조인트에 들어가 고장을 일으키기도 한다. 중력도 지구의 6분의1에 불과해 대기가 아주 얇게 존재한다. 그만큼 달 기지 건설에 난관이 많다. 채연석 전 한국항공우주연구원장은 “내열성과 단열성을 갖추고 공기가 새 나가지 않게 기밀성이 높아야 한다”며 “햇빛과 그늘의 경계인 극지방에서 강력한 방사선과 운석으로부터 우주인을 보호할 수 있게 지하에 콘크리트로 기지를 건설해야 한다”고 밝혔다.

콘크리트와 벽돌은 달의 표토를 활용하게 된다. 특히 3차원(3D)·4차원(4D) 프린팅 기술을 진화시키면 기지를 만드는 데 유용하다. NASA는 실리카와 금속산화물·산소로 구성된 표토를 900~1,000도로 가열해 수소와 접촉시켜 물을 만드는 연구를 하고 있다. 물을 전기분해해 산소도 얻는데 70여톤의 표토를 가열해 방출되는 수증기로 1톤가량 산소를 만들 수 있다. 지질학자인 해리슨 슈미트는 “달의 표토는 우주인과 기기에 치명적인 위협인 동시에 귀중한 광물의 보고”라고 설명한다.

무엇보다 달의 남·북극에 200억톤가량 얼음이 존재하는 것으로 추정돼 달 기지와 정착촌 건설에 큰 힘이 된다. 식수와 농업용수·전기·산소를 생산할 수 있기 때문이다. 중국은 지난 3일 달의 뒷면 남극 크레이터(분화구)에 착륙시킨 창어 4호를 통해 온실을 만들어 식물 재배시험에도 나선다.

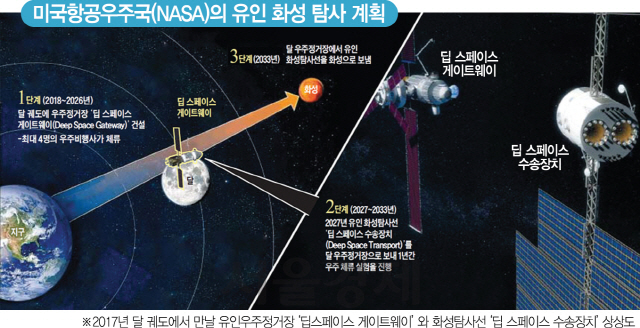

NASA는 5~6년 뒤 건설되는 달 우주정거장에서 2033년으로 목표하는 화성 유인탐사선을 1년가량 체류시켜 각종 실험을 진행한다는 계획이다. 하지만 지구와 5,472만~4억㎞ 떨어져 있는 화성에 지난해 11월 착륙한 무인탐사선 인사이트호의 경우 206일간 4억8,484㎞를 비행했는데 만약 사람이 타고 있었다면 무중력 상태 우주선에서 시력 저하, 근골격계 질환, 방사선 위협에 시달렸을 것이다.

화성은 적도의 경우 낮 최고 30도, 밤 최저 영하 60도에 달한다. 대기밀도가 지구의 1%에 불과해 산소는 극히 적고 이산화탄소가 주성분이다. 엄청난 양의 태양·은하 방사선도 있다. 현지 얼음으로 물과 산소·에너지도 만들고 농사를 짓기 위해 유해한 과염소산염이 많은 토양도 개량해야 한다. 미국이 1965년 마리너 4호를 화성에 근접시켜 분화구가 많이 존재한다는 것을 밝혀내는 등 화성 탐사를 오래 했지만 유인기지와 정착촌은 차원이 다른 문제다. NASA의 전직 우주비행사 톰 존스는 “인류가 화성에 착륙하기 위해서는 25년가량 소요될 것”이라고 내다봤다.

/고광본선임기자 kbgo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kbgo@sedaily.com

kbgo@sedaily.com