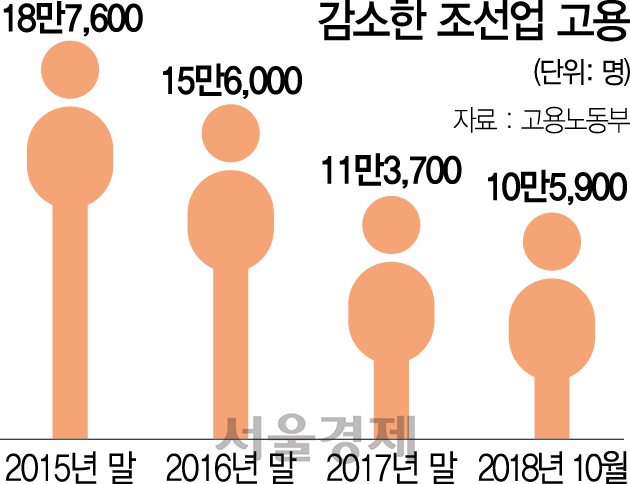

최저임금 인상, 주52시간근로제 등 정책 리스크로 부활의 기지개를 켜고 있는 조선업이 불안에 떨고 있다. 지난해 7년 만에 세계 수주 1위를 탈환했지만 정책 부작용에 ‘서플라이 체인’의 핵심인 기자재업체들이 붕괴되는 ‘속병’을 앓고 있기 때문이다.

13일 국내 대형 조선사 최고경영자(CEO)는 서울경제신문과 만나 “선박 인도일을 맞추려면 부도 난 기자재업체에 몰래 들어가 부품을 훔쳐서라도 건조를 해야 한다”고 토로했다. 장기불황 이후 정책 변수까지 겹치며 이를 버티지 못한 기자재업체가 기업회생절차에 들어갈 경우 맡겨놓은 기자재는 외부로 반출되지 못하기 때문이다. 최근 들어 1,000여곳에 달하는 협력업체들의 자금 사정과 운영 상황을 일일이 모니터링하고 있지만 예상치 못한 기자재업체들의 부도를 막을 수가 없다. 협력업체의 부품 공급이 제때 이뤄지지 않아 선박 인도 날짜가 늦어지면 조선업체는 하루에 수십억원의 지체보상금을 내야 한다. 한 조선사 관계자는 “신용평가사들과 연계해 협력업체들의 세금 체납이나 대출이자 연체 등의 사전 징조를 파악하는 ‘조기경보 시스템’을 운용하고 있다”고 말했다.

최저임금 등 정책 리스크는 조선업의 생태계를 무너뜨리고 있다. 직고용은 그나마 문제가 없지만 전체 생산인력의 60%가 넘는 하청업체와 기자재업체들의 비용 압박은 어떻게 해볼 도리가 없다. 최근 1년 새 부산·울산·경남 기자재업체의 40%가량이 전업했거나 폐업했다. 한 선박용 엔진업체 대표는 “수주 세계 1위를 탈환해 일감이 많아질 것이라고 하지만 주52시간근로제 때문에 일을 받을 여력도 없고 최저임금 인상 때문에 직원을 늘릴 상황도 아니다”라고 울분을 토했다. /박한신기자 hspark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >