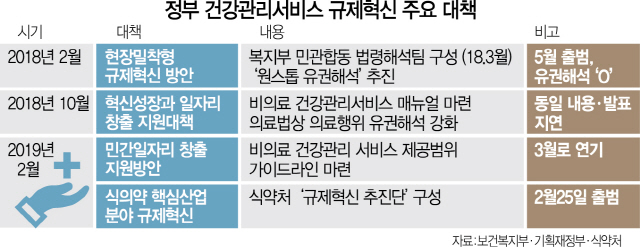

건강관리 업체 H사는 지난 2015년 사용자가 자신의 혈압·콜레스테롤·체지방 값을 스마트폰 애플리케이션에 저장하면 그 결과를 분석해 운동·식생활 등에 필요한 정보를 알려주는 서비스를 고안했다. 미국·일본 등 헬스케어 선진국에서는 기초적인 서비스지만 H 업체는 국내 사업화를 포기했다. 단순한 생체정보 측정이나 건강정보 제공도 ‘의료행위’로 판단되면 의료법 위반으로 범법자 신세가 될 수 있기 때문이다. 여기에 원격의료 금지까지 얽혀 국내 헬스케어 시장은 이·삼중 규제를 받는 실정이다. 삼성전자가 자사 스마트폰에 탑재한 ‘삼성헬스’도 해외에서는 실시간 의사 면담, 인공지능 진단 서비스를 제공하지만 국내에서는 만보기 신세다. 정부는 지난해 2월에야 보건복지부 산하 민관 합동 법령해석팀을 만들어 건강관리서비스가 의료법상 의료행위에 해당하는지 ‘원스톱 유권해석’을 제공하겠다고 했다. 하지만 늑장 출범한 법령해석팀은 각종 이해관계자 의견에 막혀 반년이 넘도록 아무 해석을 내놓지 못했다. 정부는 다시 지난해 10월과 올해 2월 연달아 ‘비의료 건강관리서비스 가이드라인 마련’을 규제혁신 대책으로 제시했다. 하지만 11일 관계부처에 따르면 정부는 다시 약속한 기한을 넘겨 3월로 발표를 연기한 상태다. 1년째 합법화를 위한 최소한의 기준 마련조차 하지 못한 것이다.

그나마 풀렸던 규제도 표류하고 있다. 복지부는 규제 샌드박스 1호로 지정된 질병 분야 소비자직접의뢰(DTC) 유전자검사에 대해 “상업화를 위해서는 다시 복지부 인증을 받아야 한다”며 제동을 걸었다. 문재인 대통령이 “소극·부작위행정에 대해서는 문책하겠다”며 규제혁신을 외치고 있지만 정작 공무원들은 이해관계자의 눈치와 규제권한 다툼, 면책권 부족 등에 뒷짐만 지고 있다는 비판이 나오는 이유다. /세종=빈난새기자 binthere@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >