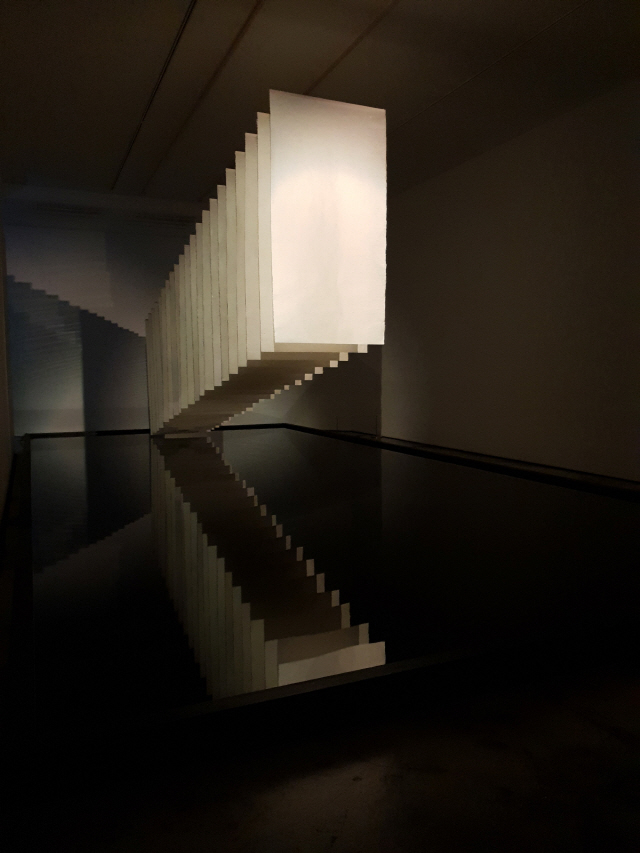

천상을 향한 계단인가, 착각이 들지도 모른다. 그 앞에 섰을 때, 층층이 놓인 흰 계단은 위로 오를 뿐만 아니라 검은 물속으로 내려가는 길이기도 하다는 것을 깨닫게 된다. 감상자의 눈은 그 양 갈래 길의 경계와 나란히 놓인다. 보이는 것은 이뿐 아니다. 건너편 벽에는 빛과 종이가 만나 이룬 그림자가 차곡차곡 포개져 장엄한 산수풍경을 연출하고 있다. 수묵화가 김호득(69)의 ‘문득-공간을 그리다’. 종이와 먹, 빛과 그림자로 이룬 대형 설치작품이다.

종로구 삼청로 학고재갤러리가 다음 달 7일까지 김호득의 개인전을 연다. 설치작품 2점과 수묵화 총 35점을 본관과 신관 전체에서 선보였다.

한옥 전시장인 본관에 들어서면 강렬한 필치의 작품 ‘흐름’을 마주한다. 일필휘지의 순발력과 단순하면서도 강렬한 묵법을 자랑하는 김호득 특유의 선의 힘이 느껴지는 대표작이다. 먹 묻힌 붓을 내리꽂고 단숨에 휘둘러 그린 것 같은 굵은 먹선이 펄떡이며 그림을 뚫고 나올 기세다. 단순하면서도 강렬한 묵법과 필력은 김호득의 특기다. 눈을 돌리면 탁탁 터지는 불꽃 같기도 하고 콸콸 쏟아지는 물줄기 같기도 한 그의 먹선들이 펼쳐진다.

종이에 그린 것이 아니라 광목을 사용한 게 남다르다. 서울대 재학시절, 가난한 학생이던 그는 화선지 대신 회화과 여학생들이 버린 캔버스를 가져다 그림을 그리기 시작했다. 제법 그리는 맛이 있어 동대문 시장에서 싸구려 광목을 구해다 작업하곤 했던 것이 지금까지 이어졌다. “값싸고 서민적이며 한국 고유의 정서를 드러내는 천이 광목”이라는 김호득의 말에 고개가 끄덕여진다. 그 위를 가로지르는 수묵은 하나의 색이 아니요, 그저 검은빛도 아니다. “오만가지 색깔이 다 들어있는 게 먹”이라는 작가는 “억지로 그리려 한다고 그림이 되는 건 아니다”라고 말한다.

전통 산수화를 모티브로 한 ‘산-아득’은 표현법이 조금 다르다. 손가락을 이용해 반복적으로 그려 산맥을 이뤘다. 그렇게 꼬물꼬물 그린 그림의 폭이 318㎝나 된다. 가까이 들여다보면 각각의 선들이 모두 다른 개성을 갖고 있다. 그저 선뿐인데도 백두대간 넘실대듯 운율이 탁월하다. 신관으로 발을 옮기면 오직 ‘한 붓’으로만 그린 최신작 ‘겹-사이’가 7점씩, 양 벽에 걸려있다. 먹이 그림인지, 먹이 여백인지 한참 그 앞에 서 있게 만든다. 지하 1층의 작품 ‘사이’도 마찬가지인데, 화면 전체를 검은색으로 뒤덮은 다음 마르기 전에 재빨리 붓질해 그린 자국이 파도같은 형상으로 남았다.

지하 2층 전체를 채운 설치작품 ‘문득-공간을 그리다’가 강렬한 잔상을 남긴다. 바닥을 가득 메운 대형 수조 위에 21장의 한지를 걸고 빛을 비췄을 뿐이다. 작가는 “이 나이가 되어 나를 규정해 보니 ‘경계인’이라는 단어가 꼭 맞는다는 생각이 떠올랐다”면서 “대립되는 두 가지 요소가 어떤 경계선상에서 아슬아슬하게 공존하지만 절묘하게 조화를 이루는 상태, 조금 더 거창하게 말하자면 음과 양, 시간과 공간, 찰나와 영원 사이의 미묘한 경계의 교차점을 그리고 싶다”고 속삭였다. 4월7일까지.

/글·사진=조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com