국내 단 하나 남은 웨이퍼 생산업체 웅진에너지는 폐업 수순을 밟고 있다. 대전공장과 구미공장의 가동률은 20% 수준까지 떨어졌고 생산 인력은 한창 때보다 절반 가까이 줄었다. 국내 최고 수준의 기술력을 갖췄다고 평가받던 웅진에너지가 벼랑 끝으로 내몰리게 주된 이유는 비용 경쟁에서 중국을 당해내지 못하기 때문이다. 잉곳과 웨이퍼의 생산원가 중 전기료가 차지하는 비중은 최대 40%에 달한다. 헌데 중국 업체들이 우리나라의 30~40% 수준의 전기료를 등에 업고 저가 제품을 내놓으면서 국내 업체들의 입지는 쪼그라들고 있다. 국내 태양광 업계의 관계자는 “경쟁력이 떨어지는 업체가 나가떨어지면 중국 등 살아남은 업체들을 중심으로 과점 체제가 형성될 것”이라며 “‘폴리실리콘-잉곳-웨이퍼-셀(태양전지)-태양광 모듈(패널)’로 이어지는 태양광 밸류 체인 중 하나라도 무너지면 도미노 현상이 일어날 수 있다”고 우려했다.

정부가 오는 2040년까지 태양광과 풍력 등 신재생 에너지 비중을 최대 35%까지 늘리겠다는 ‘제3차 에너지기본계획’을 발표했지만 정작 국내 신재생 관련 기업들은 도산까지 걱정하는 역설적인 상황이 벌어지고 있다. 정부의 신재생에너지 확대 정책이 외국 기업들 배만 불리는 것 아니냐는 우려가 나오는 배경이다.

태양광 산업의 위기감은 밸류체인 전반에 퍼져있다. 태양광발전의 ‘쌀’ 폴리실리콘 제조업체들은 공급 과잉으로 급락한 가격에 국내 사업 존폐까지 고민하고 있다. 시장 조사업체인 PV인사이트에 따르면 지난해 초 1㎏당 17.8달러에 달했던 폴리실리콘 가격은 이달 8.5달러까지 떨어졌다. 폴리실리콘 업체들의 손익분기점(BEP)은 1㎏당 14달러 수준이다. 만들면 만들수록 손해가 쌓이는 구조지만 고정비 부담을 덜기 위해서 ‘울며 겨자먹기’로 공장을 돌리는 실정이다.

가격 경쟁력을 확보하지 못한 터라 시장에서 설자리를 찾지도 못하고 있다. 폴리실리콘 제조 원가의 40% 가량은 전기료가 차지하는 데 중국 등 경쟁국 업체는 지방정부의 보조금을 바탕으로 일반 업체 대비 절반 수준에 전기를 공급받는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “국내 업체의 기술력이 높다고 해봐야 값싼 전기요금 덕분에 해외 경쟁사보다 가격 경쟁력이 20%정도 떨어지는 터라 시장에서 선택을 받기 쉽지 않다”고 토로했다. 정부 역시 이 같은 상황을 인지하고 있으나 뚜렷한 대안을 제시하지 못하고 있다. 산업통상자원부 관계자는 “웨이퍼나 폴리실리콘 제조업체가 어렵다는 걸 알고 있지만 그렇다고 국내 전기료를 내리기도 쉽지 않다”고 했다.

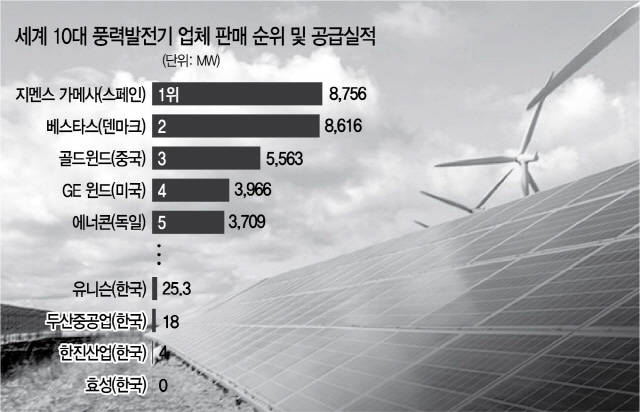

풍력 발전 시장 역시 외국 기업이 장악하고 있다. 2017년 말 국내에 설치된 풍력발전기는 537기, 설비 규모로 1139㎿에 달한다. 국산은 553㎿(282기)으로 절반 수준에 그친다. 외국 풍력발전 업체가 대량생산을 통해 국내 업체보다 제품 가격을 10~20% 낮추면서 국내 시장을 잠식하고 있다. 일단 외국 업체가 풍력 발전기를 도입하면 관련 기자재 공급 뿐 아니라 향후 20여년간 유지 보수 업무를 맡는다는 점도 문제다. 에너지 업계의 관계자는 “정부가 이런저런 대책을 내놓곤 있지만 국내 업체들이 외국기업들과 대등하게 경쟁할 수 있게 할 실질적인 대책은 찾아보기 어렵다”고 말했다.

/세종=김우보기자 ubo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com