서울 성수동의 한 정보기술(IT)회사에 다니는 김수경(가명)씨는 지난달 5세대 이동통신서비스(5G) 스마트폰을 구입한 뒤로 분통이 터질 지경이다. 정부와 이동통신사들이 지난달 5G를 상용화했다고 선언했지만 정작 주파수신호가 잘 잡히지 않아서다. 통신사 홈페이지에는 5G 가능지역이 표시된 전국 지도가 나와 있지만 해당 지역에서조차 5G는 불통일 때가 많았다고 한다. 김씨는 한 달 가까이 스마트폰의 전파수신 설정을 4세대 롱텀에볼루션 이동통신서비스(4G LTE) 방식으로 바꿔 쓰고 있다. 그는 “이통사들이 커버리지맵만 보면 서울 어디서든 5G 이용이 가능한 것처럼 해놓고 실제로는 제대로 신호가 터지는 곳이 드물더라”고 지적했다.

5G 수신불안에 따른 소비자 불편을 해소하기 위해 국내 이동통신사들이 이달 공개한 5G 전파수신범위 지도(5G 커버리지맵)가 사실상 무용지물이라는 비판을 받고 있다. 김씨의 사례처럼 지도에서 5G 이용가능 지역으로 표시된 곳으로 가도 실제로 전파가 안 잡히는 경우가 빈번하다는 것이다. 5G 통신인프라 구축이 미흡한 지역까지도 마치 서비스가 원활하게 제공될 수 있는 것처럼 부풀려 소비자들의 비난여론을 누그려뜨리려는 이통사들의 ‘눈 가리고 아웅’식 행태라는 목소리가 높아지고 있다.

5G커버리지맵은 서비스 ‘이용가능’지역을 지도상에 붉은 색 정사각형 모양으로 표시해 놓았다. 그럼에도 불구하고 해당 지역들에서 수신 불량 사례들이 나오는 것은 현장별 지형지물의 특성에 맞춰 촘촘하게 기지국 등 통신설비를 완비하지 못했기 때문으로 보인다. 정부가 5G이용으로 배정해준 전파는 상대적으로 주파수가 매우 높은 대역이어서 장애물을 만나면 넘어가지 못하고 난반사되기 쉽다. 수도권처럼 고층 건물들이 밀집돼 있는 곳에선 그만큼 전파가 장애물에 가로막힐 가능성이 높다. 이통업계의 한 관계자도 “5G 전파는 직진성이 강해 장애물의 영향을 많이 받는다”며 “커버리지 안에서도 5G를 이용하지 못할 수 있다”고 설명했다.

따라서 같은 면적의 지역이라도 농촌 등 비도시지역보다 장애물이 많은 도시 지역에 더 촘촘하게 통신설비를 깔아야 하지만 이통사들은 초기 비용부담 때문에 이 같은 준비를 충분히 이행하지 못했다. 5G 불통대란이 터지자 뒤늦게 이통사들이 설비투자 속도를 높이겠다고 밝혔으나 이번엔 통신장비 공급이 수요를 못 따라가는 상황인 것으로 전해졌다. 통신장비 부품을 만드는 국내 중견기업 A사 관계자는 “장비제조사들은 이통사들이 5G 상용화 전에 짰던 설비 투자 계획에 맞춰 장비 공급물량을 예상하고 그에 맞춰 생산라인과 관련 자재들을 준비했었다”며 “이제 와서 갑자기 공급을 늘리라고 해도 생산라인, 인력, 자재 확보를 단기간에 늘리는 데 애로가 있는 만큼 어느 정도 시간이 필요하다”고 말했다.

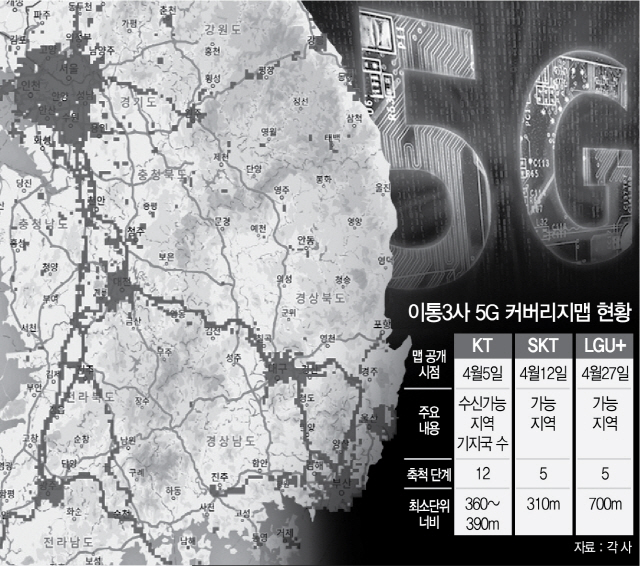

전시용으로나마 공개한 커버리지의 기준 자체도 이통사마다 제각각이다. 지도상 기지국의 커버리지 영역을 SK텔레콤(017670)(SKT(030200))은 너비 310m, KT는 360~390m, LG유플러스(032640)(LGU+)는 700m로 잡았다. 기지국마다 출력이 다르기 때문이라는 게 업계의 설명이다. 지도 축척도 KT는 12단계까지 축소·확대할 수 있도록 한 반면 SKT와 LGU+은 5단계 수준으로만 조정할 수 있도록 해놓았다. 축척 조정 단계가 많다고 해서 제공되는 정보의 질이 더 높다고 보기는 어렵지만 통일된 기준이 없어 이용자들의 혼란이 가중되고 있다. 업계의 한 관계자는 “현재는 5G 서비스 초반이라 가용영역에 대해 각 사별로도 정확한 정보가 없다”고 말했다. 과학기술정보통신부의 한 관계자는 “커버리지 제공만 규정으로 둘 뿐 방법은 이통사 판단에 맡기고 있다”고 설명했다.

커버리지맵이 사실상 이통사들의 의무였는데 마치 고객에게 더 정보를 주려고 노력하는 것처럼 포장했다는 지적도 있다. 과기정통부는 지난 23일 ‘정부는 약관에 커버리지 정보제공 의무를 명시하도록 했다’고 밝혔지만, 2017년 3월부터 약관상 이미 커버리지맵은 선택이 아닌 필수였다. SKT와 LGU+의 커버리지 맵 공개는 각각 일반 상용화 이후 7일, 22일만이었는데 이 같은 결정이 정부와 이통사들의 정보 제공 강화 의지가 아니라 업계의 약관 위반과 정부의 방조였던 셈이다. /임진혁기자 liberal@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

liberal@sedaily.com

liberal@sedaily.com