13일 열린 비공식 당정협의에서 여당인 더불어민주당이 정부에 내년도 예산 규모를 최대 530조원까지 늘려야 한다고 주문한 것을 두고 나라 곳간 사정을 외면한 총선용 ‘돈 뿌리기’가 지나치다는 지적이 나온다. 경기 하강과 일본의 수출규제 대응을 위해 정부 지출이 일시적으로 증가할 수밖에 없는 상황이라는 것은 인정하더라도 증가폭과 속도가 과하다는 것이다. 전문가들은 “한 번 늘린 재정지출은 다시 줄이기가 쉽지 않기 때문에 확장재정을 하더라도 세입 여건이 불확실한 상황에서 급격한 지출 증가는 경계해야 한다”고 말했다.

우선 민주당 일각의 요구대로 내년도 예산이 530조원이 되려면 올해 대비 증가율은 12.9%에 달해야 한다. 전년 대비 올해 연도 예산 증가율인 9.5%(국회 통과 기준)를 넘지 않는 선에서 내년도 예산안을 고려하고 있는 기획재정부로서는 난감할 수밖에 없다. 기재부의 한 고위관계자는 “중기 재정 상황 등을 고려하면 올해 증가율인 9.5%를 또다시 넘기는 어려울 것이라는 판단”이라고 말했다. 확장재정 기조는 가져가되 중기 재정지출 흐름도 함께 고려해야 한다는 의미다.

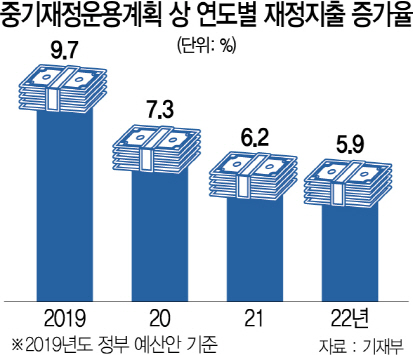

‘지출 증가율 12.9%’는 기재부가 지난해 밝힌 중기재정운용계획과도 크게 동떨어진다. 기재부는 지난해 2019년도 예산안을 국회에 제출하면서 오는 2022년까지의 재정지출 연평균 증가율을 7.3%로 관리하겠다고 밝힌 바 있다. 이 계획대로라면 내년도 예산안의 재정지출 증가율은 7.3%다. 여당이 요구한 12.9%는 이 증가율의 두 배 가까이 된다. 한 해 예산 400조원 시대를 연 게 불과 2년 전인 지난 2017년인데 내년도 예산이 530조원 안팎으로 짜인다면 3년 만에 나랏돈 지출이 30% 넘게 급증하는 것이다. ‘속도가 너무 빠르다’는 우려와 함께 내년 4월 총선을 의식한 선심성 예산 편성 시도라는 비판이 나오는 이유다.

가장 큰 문제는 총선용으로 돈을 풀 만큼 나라 곳간 사정이 괜찮으냐, 즉 앞으로의 재정 건전성이 양호하냐는 점이다. 국민계정 기준연도 개편으로 40%에 육박하던 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율이 35% 수준으로 뚝 떨어진 상황을 들며 ‘재정 여력이 충분하다’는 것이 정부 여당의 입장이지만 이는 전문가의 시각과는 온도차가 있다. 한 재정 전문가는 “여당의 요구대로 내년도 예산을 12.9% 늘리면 GDP 대비 관리재정수지 적자가 3%를 넘기게 될 것”이라고 지적했다. 내년도 세입 여건이 올해보다 나쁠 것이라는 전망이 지배적인 가운데 지출을 급격하게 늘리면 대표적 재정 건전성 지표인 관리재정수지 악화가 자명하다는 것이다. GDP 대비 관리재정수지 적자 3%는 정부가 보는 마지노선이다. 올해 추경 예산 기준으로 재정 건전성 지표인 GDP 대비 국가채무비율은 37.2%, 관리재정수지는 -2.2%다. 황성현 인천대 교수는 “경기부진에 대응하기 위해 재정을 확장적으로 가져가야 한다는 데는 동의하지만 건전 재정을 위한 노력이 동반돼야 한다”면서 “내년 세입 전망도 밝지 않은 상황에서 재정만 확장적으로 가져가겠다는 것은 우려스럽다”고 말했다.

/세종=한재영기자 하정연 기자 jyhan@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >