연재의 종착지는 영국의 국립미술관인 런던 테이트모던이다. 이곳에서 17일(현지시간) 작가 사후 최대규모의 회고전이 ‘백남준’이라는 제목으로 일반에 공개됐다. 그간 백남준을 소개해 온 전시들이 그의 새로운 경향성에 주목한 나머지 마치 젊은 작가를 보여주듯 요란스럽고 시끌벅적했던 것과 비교하자면, 이번 전시는 20세기 후반부터 21세기를 관통하는 가장 혁신적인 작가를 미술사적으로 안착시켰다는 점에서 뜻깊은 전시다. 세계 각국의 미술관, 소장처 등에 흩어져 있던 백남준의 시기별 대표작 200여점을 엄선해 모았다.

전시장 입구에서 스물 아홉 살의 백남준이 관객을 맞는다. 1961년작인 16분짜리 흑백영상이다. 당시 현대음악의 대표주자이던 카를하인츠 슈톡하우젠(1928~2007)이 기획한 ‘오리기날레(Originale·괴짜들)’를 위해 백남준이 펼친 공연 장면이다. 백남준은 손가락으로 얼굴을 가렸다가 드러내기를 반복하며 ‘뭘 하는지 알 수 없는’ 자신의 얼굴에서 눈을 뗄 수 없게 한다.

젊은 백남준의 맞은 편에 1974년작 ‘TV 부처’가 앉아있다. 18세기의 목조 불상을 CCTV가 촬영하고 이 모습이 마주 놓인 브라운관 TV에서 실시간으로 보인다. 서양에서 활동하면서도 불교와 도교, 선(禪)사상에 심취했던 백남준의 대표적인 명상적 분위기 작품이다. 백남준이 1987년 독일 ‘뮌스터 조각프로젝트’에 참여했을 때 강가에 설치한 작품도 바로 이 ‘TV부처’였다.

그 옆에 마련된 작은 방에는 ‘TV정원’이 펼쳐진다. 백남준은 기술발달에 가속도가 붙은 1970년대에 기술과 자연이 공존하는 미래상을 꿈꿨고 작품으로 구현했다. 초록빛 무성한 풀숲에서 꽃처럼 빛나는 TV 화면에서는 백남준이 1973년에 찍은 ‘글로벌 그루브’가 상영되고 있다. 베토벤의 월광소나타와 시인 앨런 긴즈버그를 비롯해 그 시절에 인기있던 뮤직비디오와 일본의 광고영상, 한국의 부채춤 장면 등이 어우러져 동시대 문화를 끌어안아 보여준다.

그 다음 방은 독일로 건너간 1960년대의 백남준을 전시하고 있다. 존 케이지(1912~1992)의 영향으로 음악 너머의 음악에 빠져든 백남준은 바이올린을 줄에 매달에 끌고 다니는가 하면 피아노를 도끼로 부수는 행위예술로 ‘악명’을 드높였다. 그의 이같은 파괴적 예술은 지나간 전통과의 단절이자 새로운 예술의 예고와 같았다. 1963년 독일 소도시 부퍼탈의 파르나스갤러리에서 열린 첫 번째 개인전 ‘음악의 전시-전자 텔레비전’을 떠올리게 하는 부서진 피아노와 바이올린이 전시됐다. 이와 함께 한국 신문 종이 위에 붉은 글씨로 인쇄한 당시의 전시 포스터와 전시장 구성 지도 등이 함께 선보였다.

1962년 플럭서스 페스티벌에서 선보인, 머리에 먹물을 묻혀 길게 선을 그린 문제작 ‘선(禪)을 위한 머리’가 당시 퍼포먼스 이후 처음으로 전시됐다. 당시 백남준이 목에 메고 있다 같이 먹물통에 빠졌고 졸지에 붓(?)이 됐던 검은 물 든 넥타이도 나란히 걸렸다. 이 퍼포먼스는 영상으로 전하고 있다.

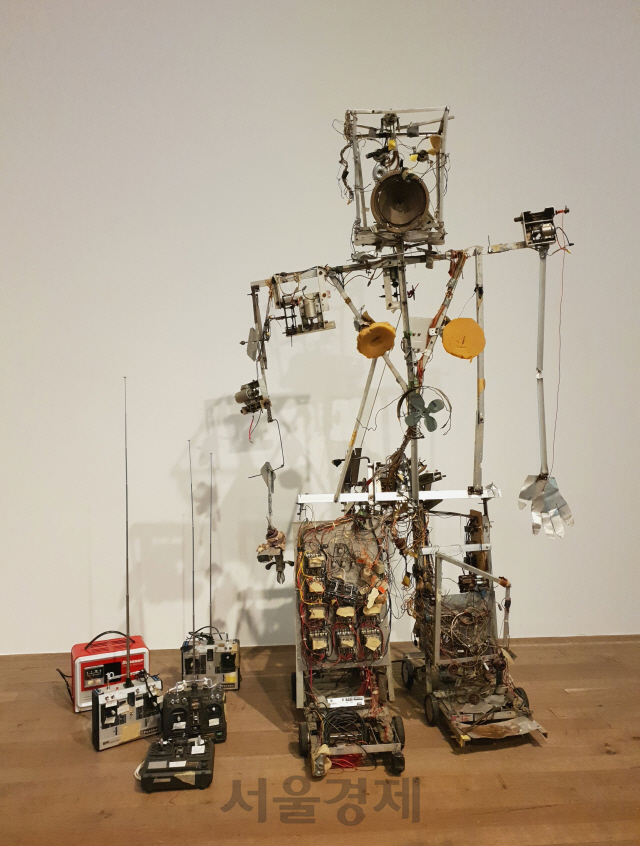

이어지는 전시실은 백남준이 왜 ‘기술에 예술을 접목한 가장 위대한 작가’라 불리는지를 확인시킨다. 라디오 같기도 하고 무선조종기처럼 생기기도 한 5대의 리모컨 옆에는 초기 형태의 로봇인 1964년작 ‘로봇K456’이 서 있다. 그 옆에는 22년을 뛰어넘어 ‘로봇 가족’ 연작 중 ‘삼촌’과 ‘숙모’가 나란히 전시됐다. 로봇이 기술력의 산물이지만 작가는 그 안에 휴머니즘을 불어넣고자 했다.

1960년대에 이미 소셜네트워크서비스(SNS)의 시대를 예견했고 백남준은 관객이 작품에 함께 하는 ‘참여TV’를 고안했다. 첼리스트 샬롯 무어맨과 협업하면서는 ‘TV첼로’와 ‘TV브라’제작했고 요즘 나오는 ‘구글안경’보다 훨씬 앞선 1971년에 ‘TV안경’까지 만들었다. 인공위성으로 전세계인들에게 동시에 자신의 작품을 펼쳐보인 ‘위성예술 3부작’은 지금 봐도 놀라운 시도였다.

초현실적인 구상을 실현시킨 백남준이라고 해서 현실에 대해 무심한 것은 아니었다. 그는 매일 여러 종의 신문을 정독하고 항상 뉴스채널을 켜두고 있을 정도로 세상사에 민감했다. 그가 1965년 처음 제작한 ‘닉슨’은 방송에 나와 연설하는 리처드 닉슨 미국 대통령의 이미지를 자기장을 이용해 일그러뜨리곤 하는 작품이다. 왜곡된 정치 메시지를 눈앞에 구현했다. 잘 알려지지 않은 얘기지만 백남준은 “예술가로 유명해진 다음 정치인이 될 것”이라는 말을 이따금씩 했다.

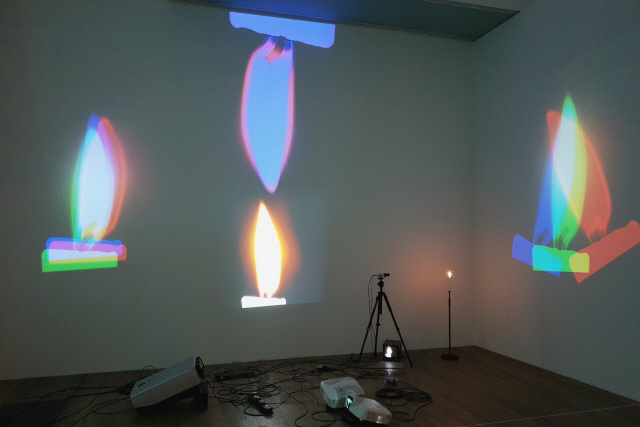

전시의 절정은 1993년 백남준의 베니스비엔날레 황금사자상 수상작인 ‘시스틴 성당’의 부활이다. 당시 독일관 대표작가로 선정된 그가 40여개의 프로젝트로 방 전체를 요란하게 채운, 예술매체의 변화를 극적으로 보여준 작품이다. 26년 만에 복원했고 제작에만 1년이 걸렸다. 백남준이 작업에 대한 기록을 남겨놓지 않아 생전의 그를 도왔던 큐레이터 존 허프만의 조언에 의지했다. 형식상으로는 미켈란젤로 부오나로티가 붓과 물감으로 그림을 그렸던 ‘시스틴 성당’을 비디오와 영상으로 대체한 것이지만 그 내용 격인 영상에서는 국경과 시대를 넘어 세상을 아우르고자 한 백남준의 속뜻을 만날 수 있다. 바다를 건너 동양으로 간 ‘마르코 폴로’, 몽고에서 출발해 서양을 정복한 ‘칭키즈칸’ 등을 소재로 로봇을 만들어 함께 선보였던 백남준은 전 지구를 품고자 했다.

이번 전시는 영국의 테이트모던과 미국의 샌프란시스코 현대미술관이 공동으로 기획했다. 10년 이상 백남준을 연구한 이숙경 테이트모던 시니어 큐레이터는 “1984년 새해 첫 새벽 TV를 통해 본 ‘굿모닝 미스터오웰’이 백남준과의 첫 만남이었다”면서 “스마트폰을 이용한 소셜미디어, 1인미디어의 시대가 되면서 백남준이 예견한 미래가 진짜 현실이 된 것 같다는 점을 보여준다”고 말했다. 그는 “최근 세계 정세를 보면 국가주의가 다시금 고개를 드는 듯한 상황이라 탈국가적인 비전을 보여주고자 한 백남준의 정신이 더욱 귀중하다”고 덧붙였다. 이 큐레이터는 테이트모던과 현대자동차가 지난 1월 파트너십을 체결해 설립한 ‘현대 테이트 리서치센터:트랜스내셔널’을 이끌고 있다. 그 첫 결과물인 이번 전시는 국경과 국적을 넘어 문화를 통해 서로를 이해하는 ‘백남준 정신’인 동시에 ‘예술의 미래상’을 동시에 보여준다.

백남준 연구자로 지난 2010년 백남준아트센터가 발간한 ‘백남준의 귀환’의 집필에 참여한 김남수 씨는 “백남준이 한국 사회에 수용된 양상을 보면 하나는 ‘해외토픽’이고, 또 하나는 ‘세계적인 비디오아티스트 백남준’이었다”고 말한다. 일찌감치 1960년대초부터 국내 언론을 통해 백남준의 음악적 실험이 소개됐고 전자예술, 키네틱아트 등 1970년대의 세계미술계의 흐름 속에서도 계속 주목 받았다. 김 연구자는 1984년을 기점으로 “갑자기 뇌성벽력이 내리치는 ‘굿모닝 미스터 오웰’의 첫 장면처럼 한국사회에 ‘세계적인 비디오아티스트 백남준’이라는 프레이즈가 각인됐다”며 “마치 스노비즘처럼 ‘세계적인 예술이 곧 비디오아트’라는 식으로 각인돼 국내 미술계가 비판적 태도를 갖지 못했고 이를 고스란히 받아들이면서 백남준의 아우라가 그의 예술적 본령보다 먼저 번지게 됐다”고 주장한다. 일종의 문화지체이자 편견의 시선이 작가의 본질을 제대로 볼 수 없게 눈을 가렸기에 “백남준 자신이 예술과 소통 사이에서 ‘단단하고 새로운 제3의 영역’으로 나타난다고 한 자신의 예술적 본질”을 우리가 보지 못한다는 지적이다.

전시장에서 만난 백남준의 조카이자 저작권 상속자인 켄 하쿠다(한국명 백건)는 “여전히 한국미술계는 백남준을 잘 모른다”며 “한국 사람들은 물론 미술기관과 정부 등 대부분이 백남준의 예술을 제대로 이해하고 있지 못해 안타깝다”고 말했다.

작가의 업적에 비해 평가는 너무나 낮고 연구는 부족하다. 백남준이 1980년대 이후 한국과의 교류가 활발했고, 고국에 대한 애착과 정체성의 근원을 드러낸 것은 사실이다. 하지만 백남준을 국적으로 얽어매고 한국성으로 그를 가두거나, 비디오예술이라는 특정 장르로 묶어버려서는 안된다. 그동안 가졌던 선입견을 버리고 백남준을 다시 보자. 이제는 그를 세계 무대로 자유롭게 놓아줄 때일지 모른다.

/글·사진(런던)=조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com