‘41.1%.’

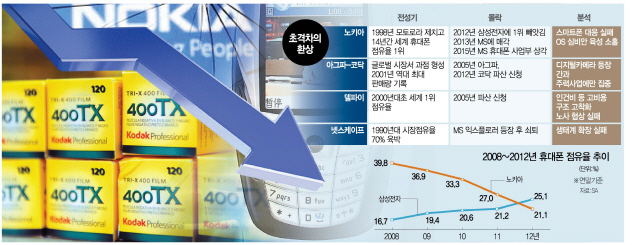

지난 2008년 2·4분기 핀란드 정보기술(IT) 업체 노키아가 기록한 세계 휴대폰 시장 점유율이다. 휴대폰을 들고 다니는 사람 두 명 중 한 명은 노키아 이용자일 정도로 압도적인 지배력을 자랑했다. 당시 2위 삼성전자 점유율은 노키아의 3분의1에 불과한 15.4%에 그칠 정도로 노키아는 명실상부한 ‘초격차’ 기업이었다. 핀란드 내에서는 국내총생산(GDP)의 25%를 담당하는 경제의 상징이었다.

1865년 설립된 노키아는 제지회사로 출발했지만 1984년 휴대폰 사업에 뛰어든 뒤 1992년 유럽형 2세대(2G) 이동통신 휴대폰 개발에 성공하며 고속 성장 궤도에 올라탄다. ‘최초 2G’라는 프리미엄과 로열티 수입을 기반으로 가격 경쟁력을 앞세워 1998년에는 모토로라를 제치고 1위에 오른다. 그로부터 2011년까지 무려 14년간 노키아는 세계 시장을 제패했다.

누구도 넘볼 수 없을 것 같던 노키아의 위세는 스마트폰의 등장으로 급격히 무너지기 시작한다. 애플이 아이폰을 내놓고, 삼성전자가 옴니아의 실패를 디딤돌 삼아 만든 갤럭시 시리즈의 대히트로 노키아는 자리를 점점 내줬고 2012년 1·4분기 삼성전자에 1위 자리를 뺏긴다. 왕좌에서 물러난 지 1년 만인 2013년 노키아의 휴대폰 사업부는 결국 마이크로소프트(MS)에 헐값에 팔리는 비참한 운명을 맞는다. 매각가격은 72억달러로 2007년 노키아의 전성기 때 시가총액(약 1,073억달러)의 15분의1 수준이었다.

굴지의 기업 노키아가 한순간에 무너진 이유로 전문가들은 비대해진 조직과 안일한 시장 대응을 꼽는다. 14년의 장기집권이 독(毒)으로 작용한 셈이다. 노키아는 특히 자체 개발한 운영체제(OS) ‘심비안’에 대한 투자를 게을리했다. 애플의 iOS나 구글 안드로이드가 사용자 중심의 진화를 거듭하는 동안 심비안은 제자리걸음을 했고 제품 경쟁력은 계속 떨어졌다. 뒤늦게 OS의 중요성을 깨달은 노키아가 MS와 제휴해 반전을 꾀했지만 상실한 주도권은 영영 되찾지 못했다.

모토로라가 단말기 ‘RAZR V3’의 성공에 도취해 후속 연구개발(R&D)을 등한시하고 신제품 출시에 소극적으로 대응하다 1998년 노키아에 왕좌를 물려줬듯, 14년 뒤 노키아도 똑같이 반복된 역사에 쓸쓸하게 퇴장했다.

노키아의 몰락은 초격차의 달콤함에 젖어 안주하는 순간 환상이 곧 물거품이 될 수 있다는 점을 일깨워준다.

‘14년간 1위’ 노키아, 스마트폰 안일한 대응에 헐값 매각

코닥, 세계 최초 디카 개발하고도 필름만 고집하다 파산

세계1위 車부품사 델파이는 고비용 구조에 결국 무너져

생태계 확장 못할땐 쇠퇴…노사간 불협화음도 경계해야

100년 넘는 역사를 자랑하던 아그파와 코닥 등 글로벌 사진용 필름 시장을 과점하던 기업들의 종말에서도 공통점이 발견된다. 독일의 아그파는 1867년 설립돼 1889년 흑백필름, 1936년 컬러필름을 개발하며 시대를 선도했다. 미국의 코닥은 1881년 출범해 ‘코닥’이 곧 필름을 의미할 만큼 세계적 위치를 공고히 했다. 세계 필름시장을 주무르던 이들 기업은 2001년 사상 최고 필름 판매량을 기록하며 최전성기를 누렸지만 불과 4년 만인 2005년 아그파가 파산 신청을 했고 코닥 역시 2012년 파산보호신청을 한다. 디지털카메라(디카)의 등장과 휴대폰 카메라 확산이 시장을 완전히 바꿔놓은 탓이다. 흥미로운 점은 코닥이 1975년 이미 세계 최초의 디카를 개발했다는 것. 코닥은 1981년 사내 보고서를 통해 다가올 디카 시대를 예견했지만 사내 의사결정 과정에서 신사업 담당은 주력 사업 부문인 필름 부문의 입김을 이겨낼 재간이 없었다. 그렇게 뒷방으로 처박힌 코닥 디카는 주목받지 못했고 결국 예상은 현실이 됐다.

기술 발전과 급변하는 경영 환경 속에서 필름 기업의 몰락은 불가피했다고 볼 수도 있겠지만 함께 과점체제를 형성했던 후지필름이 필름 사업 구조조정을 통해 화장품과 제약, 디스플레이 재료 사업에 진출하며 제2의 전성기를 구가한 점을 비춰볼 때 결국 가장 큰 위협은 바깥이 아닌 내부에 있었다는 점을 알 수 있다.

초격차의 붕괴는 노사 간 불협화음과 비효율적인 운영시스템에서 비롯할 수도 있다. 세계 1위 자동차 부품회사로 명성을 떨친 미국 델파이가 그렇다. 델파이는 2000년 초반 세계 자동차부품산업과 기술력 부문에서 독보적 위치를 자랑했다. 그러나 생산직 인건비가 당시 시간당 73달러로 경쟁사의 3배에 이르는 고비용구조가 지속하며 2005년 상반기 영업손실만 6억1,000만달러를 기록, 그해 10월 법원에 파산보호신청을 한다. 경영진은 노동조합에 임금 삭감과 복지혜택 축소를 요청했지만 협상은 결렬됐고 공장 매각과 폐쇄 등으로 쪼그라들었다. 추광호 한국경제연구원 일자리전략실장은 “기술력이 우수하고 시장점유율이 높은 기업이라도 비용구조를 개선하지 못하면 생존하기 어렵다”고 강조했다.

초격차 지위를 누리더라도 생태계 확장이 한계에 봉착하면 금세 지위를 박탈당할 수 있다. 4차 산업혁명 시대 정보통신기술(ICT) 융·복합이 활발히 이뤄지는 현실에서 더욱 곱씹어볼 만한 부분이다. 인터넷 시대 초기 웹 브라우저시장을 장악했던 ‘넷스케이프’는 1990년 중반 이후 본격화된 인터넷 붐을 타고 급속도로 세를 불리며 한때 시장점유율이 70%에 육박했다. 하지만 MS가 OS 윈도에 인터넷 익스플로러를 탑재해 팔기 시작하며 넷스케이프는 빠르게 자취를 감췄다. 초격차의 지위를 유지하는 게 얼마나 어려운지, 초격차의 환상이 얼마나 쉽게 깨질 수 있는지 여실히 보여주는 대목이다. /임진혁기자 liberal@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

liberal@sedaily.com

liberal@sedaily.com