기업공개(IPO)에 강점이 있는 대형 증권사들이 대규모 프리IPO(상장 전 지분투자)를 이어가고 있다. IPO 수수료와 시세 차익을 일거양득하겠다는 전략이다. 주식(에퀴티) 발행 시장이 수년간 지지부진한 흐름을 이어가면서 전통 업무만으로 성장을 기대할 수 없게 되자 지분투자 또한 새로운 투자은행(IB) 업무로 자리매김하고 있다.

3일 IB 업계에 따르면 한국투자증권은 올해 비상장기업 투자를 확대할 계획이다. 지난해 한국투자증권은 프리IPO 투자에 650억원을 집행했다. 대표적인 투자 사례는 빅히트엔터테인먼트다. 지난 2017년 재무적투자자(FI) 자금 회수에 맞물려 지분을 확보했다. 한국투자증권은 지난달 말 빅히트엔터가 배포한 상장 입찰제안요청서(RFP)를 받은 국내 증권사 2~3곳 중 하나다. 대표 유니콘 기업인 무신사 지분을 가장 많이 보유한 기관투자가이기도 하다. 한국투자증권의 딜 소싱을 통해 한국투자신탁운용 펀드가 2018년 초 2,300억원 기업 가치에 160억원의 지분을 확보했다. 지난해 말 무신사는 글로벌 벤처캐피털(VC)인 세쿼이아캐피털차이나로부터 1,900억원에 달하는 투자금을 유치하며 2조원 안팎에 달하는 기업 가치를 인정받았다. 해당 펀드가 보유한 지분 가치 또한 7~8배 뛰었다. 펄어비스(263750)·에이비엘바이오(298380) 투자로 5배 안팎의 시세 차익을 거두기도 했다.

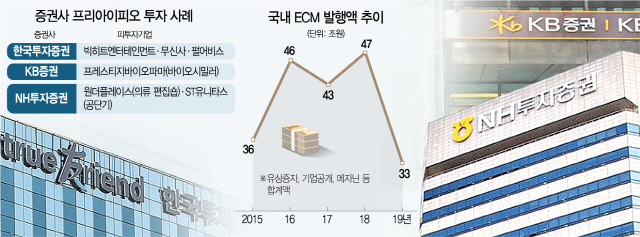

3년 전 성장투자본부를 신설하고 VC·인수합병(M&A) 투자를 확대하고 있는 KB증권은 지난해 말 미국 바이오시밀러 기업인 프레스티지바이오파마에 438억원을 베팅했다. KB증권 최초의 해외기업 프로젝트 사모펀드(PEF)로 자금을 납입했다. 투자 집행에 맞물려 KB증권은 이 회사의 공동 주관사 지위를 따냈다. NH투자증권 또한 주관 계약을 맺은 원더플레이스와 ST유니타스(공단기)의 구주와 전환사채에 투자했다.

이들 증권사가 비상장기업 직접 투자를 확대하는 것은 주관 계약을 맺은 기업에 투자해 IPO 수수료와 상장 이후 지분 매각으로 시세 차익을 동시에 거둘 수 있기 때문이다. 잠재력이 돋보이는 기업에 자금을 먼저 집행해 선점 효과를 노리기도 한다. 주로 자체 계정을 활용하거나 VC와 운용사와 함께 펀드를 조성해 자금을 집행하고 있다. 정보 우위에 있어 우량한 기업을 발굴하기 수월할 뿐 아니라 관련 네트워크도 탄탄하기 때문이다. IPO 수수료만으로는 더 이상의 성장이 어렵다는 판단도 깔려 있다. 지난해 IPO·메자닌·유상증자를 포함한 ECM(Equity Capital Market) 발행액은 33조원으로 전년보다 30% 줄었다. 최근 5년 중 최저치다. 국내 ECM 발행 시장은 추세적인 성장 없이 수년간 30조원에서 40조원대 규모를 유지했다. IB 업계의 한 관계자는 “지분투자를 단행하면 기업과의 관계를 탄탄하게 맺는 데도 도움이 된다”며 “IPO 시장 경쟁이 갈수록 치열해지고 있기 때문에 기대 수익률이 높은 지분투자를 또 하나의 IB 업무로 여기는 게 새로운 트렌드”라고 말했다.

/김기정기자 aboutkj@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >