지난해 5월 LG전자의 첫 5세대 이동통신(5G) 스마트폰 ‘V50 씽큐’ 출시 이후 국내 휴대 전화 시장에는 한바탕 ‘광풍’이 일었다. 공짜폰은 물론 일부 대형 도매상은 외려 현금까지 쥐여주는 ‘페이백’도 등장했다. 5G라는 새로운 판에서 주도권을 지키려는, 국면을 바꿔보려는 사업자 간 치열한 마케팅 경쟁이 빚어낸 풍경이다. 5G 상용화 2년 차를 맞은 올해 이런 현상은 반복되지 않을 가능성이 높다. 수익성이 크게 훼손된 이통사들이 올해는 한목소리로 ‘서비스 경쟁’을 외치며 마케팅 비용 지출 단속에 들어갔기 때문이다.

9일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 이통 3사의 지난해 영업이익은 일제히 7~8% 급감했다. KT(030200)의 영업이익이 8.8%나 줄어들었고 SK텔레콤(017670)은 7.6%, LG유플러스(032640)는 7.4% 감소했다. 5G 상용화에 따라 2조~3조원의 설비투자(CAPEX) 부담이 커진 데다 마케팅 비용이 급격히 불어나서다. 모기업의 자금 창구를 담당할 정도로 현금창출력이 뛰어난 이통사들이지만 SK텔레콤의 지난해 말 기준 현금(성)자산은 2조1,015억원으로 전년대비 18.8%나 줄었다.

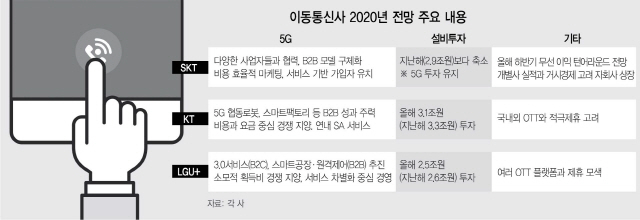

이통사들이 일제히 마케팅 부문 허리띠 졸라매기에 나선 것도 출혈 경쟁의 임계점에 다다랐기 때문으로 분석된다. SK텔레콤은 지난 7일 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 “올해 비용 효율적 마케팅을 펼치겠다”며 “서비스를 기반으로 5G 가입자를 유치할 것”이라고 밝혔다. KT는 “수익성을 지키고 개선하는 방향으로 마케팅 경쟁은 줄이고 서비스 경쟁을 하겠다”고, LG유플러스는 “소모적인 획득비 경쟁을 지양하고 서비스 차별화와 수익성 중심 경영을 하겠다”고 약속이라도 한 듯 같은 전략을 외쳤다.

이번 주 공개되는 삼성전자의 신제품 ‘갤럭시 S20’의 사전 예약 기간이 애초 2주에서 1주로 축소된 것도 이통사들의 ‘마케팅 휴전’ 영향이 큰 것으로 분석된다.

다만 ‘비용 대신 서비스 경쟁’이라는 틀은 이통사들이 매년 들고 나오는 기계적 구호였다는 점에서 올해 하반기 애플 아이폰과 갤럭시 노트 시리즈 등 다양한 5G 단말기가 대거 쏟아져 나올 경우 과당 경쟁이 재현할 수 있다는 관측도 있다. 이통업계의 한 관계자는 “서로 마케팅 축소를 얘기한 만큼 상반기에는 눈치만 보는 상황이 이어질 것”이라며 “상대적으로 갤럭시 S20 유치전은 조용히 치를 것으로 보인다”고 전했다.

이통사들은 이용자들이 5G를 통해 차별화를 체감할 수 있는 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 등 실감미디어와 새로운 커뮤니케이션 서비스를 통해 고객 유치에 나서는 한편 스마트팩토리와 커넥티드 카 등 기업간거래(B2B)에서 실질적인 성과를 내는 데 집중할 방침이다.

이처럼 5G 부문에서 성과를 내기 위해 비용 부담에도 불구하고 투자는 지속할 계획이다. KT는 지난해(3조2,568억원)와 비슷한 3조1,000억원, LG유플러스 역시 전년(2조6,085억원)에 버금가는 2조5,000억원을 CAPEX(자본적 지출)로 제시했다. 2018년 2조9,154억원의 투자비를 집행한 SK텔레콤은 올해 예상치 대신 작년보다 줄인다는 방침이지만 “5G 투자 외 부분을 줄인다”고 밝혀 기본적인 망 투자는 이어가기로 했다. 이를 토대로 올해 이통사들은 대형 건물 등 실내 서비스이용지역(커버리지)을 강화하고 롱텀에볼루션(LTE)의 도움을 전혀 받지 않는 단독모드(SA) 방식 5G도 서비스하기로 했다.

새로운 수익원으로 자리잡은 미디어부분에서도 이통사들은 공통적으로 ‘제휴’를 내걸었다. 넷플릭스에 이어 디즈니와 아마존 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)의 지속적인 국내 침투가 예상되는 상황에서 다양한 파트너십을 토대로 경쟁력을 강화한다는 것이다. SK텔레콤은 “국내외 빅 플레이어(대형사업자)와 협업해 새로운 서비스를 만들겠다”고 밝혔고, KT 역시 “오픈플랫폼을 지향해 국내외 OTT와 적극적인 제휴를 고려중이다”고 전했다. 이미 넷플릭스와 긴밀한 관계를 유지 중인 LG유플러스도 “여러 OTT 플랫폼에 대해 열린 자세를 유지하겠다”고 말했다. /임진혁기자 liberal@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

liberal@sedaily.com

liberal@sedaily.com