신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 글로벌 경제가 꽁꽁 얼어붙고 있다. 중국 중심의 글로벌밸류체인(GVC)이 타격을 받으면서 수출·제조업 중심인 한국 경제가 뿌리째 휘청이고 있다. 메르스 사태 이후 최대 폭으로 내려앉은 소비심리(CSI)에 내수경기는 바닥이다. 세제혜택·규제완화를 통해 투자·고용을 늘리는 정공법이 어느 때보다 절실하지만 국민 호주머니에 현금을 꽂아넣어 경기하강을 방어하겠다는 임시방편 정책이 난무하고 있다. 경제 전문가들은 “그간 누적돼온 기업 환경 악화 문제를 이번 코로나19 사태를 계기로 해소해야 한다”면서 “친노동·규제 일변도의 경제정책이 친시장·친기업으로 확실히 돌아서야 한다”고 강조했다.

단기부양 급급 “임시방편조차 안돼”

10일 조경엽 한국경제연구원 경제연구실장은 “지금 정부가 경기부양을 위해 해야 할 일은 경제 기초체력을 키울 수 있는 근본적 처방을 하는 것”이라면서 “단순히 소비쿠폰을 주는 것은 아무런 효과도 없고 재정건전성만 악화시킬 뿐”이라고 지적했다. 그는 “법인세 인하, 규제개혁 등 민간기업의 투자심리가 되살아날 수 있도록 근본적인 정책전환이 필요하다”고 덧붙였다. 코로나19 사태 이후 경기가 반등할 수 있도록 지금부터라도 서둘러 우호적인 기업 투자 환경 조성에 나서야 한다는 것이다.

하지만 현실은 정반대다. 지난달 정부가 발표한 ‘코로나19 대응 민생·경제 종합대책’의 대부분은 소비쿠폰 지급과 같은 재정확대 사업이 차지했다. 사실상의 복지 사업으로, 소득주도 성장 정책의 연장선인 셈이다. 정부가 지난 5일 국회에 제출한 추가경정예산안도 결국 재정투입으로 당장 급한 경기 하강을 막는 데 그친다.

2008년 금융위기 때도 추경이 편성됐고 재정이 동원됐다. 하지만 당시에는 ‘핵심규제에 대한 성역 없는 개선’을 함께 내세우며 투자심리 개선에도 방점을 찍었다. 기업 투자를 가로막는 노동시장의 경직성 해소 의지도 동시에 담았다. 신세돈 숙명여대 경제학부 교수는 “저소득층에게 돈을 주는 것과 코로나19와 무슨 연관성이 있느냐”며 “선거를 앞둔 정치적 행보에 불과하다”고 꼬집었다.

기업 氣 살리기 절실한데

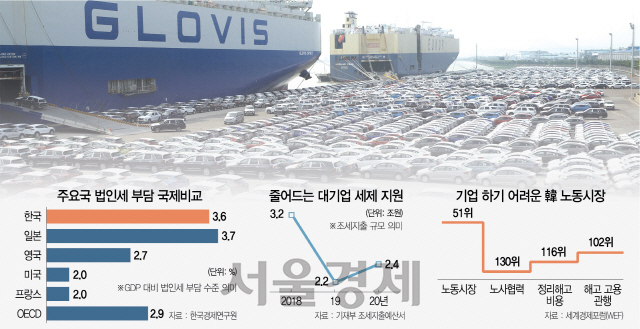

한국 경제를 떠받치는 대기업에 대한 세제혜택은 되레 점점 줄어들고 있다. 기획재정부의 ‘2020년도 조세지출예산서’에 따르면 대기업(상호출자제한기업)에 대한 각종 세제혜택 등으로 깎아주는 세금(조세지출)은 2018년 3조1,747억원에서 올해 2조4,164억원으로 감소한다. 전체 기업 대상 조세지출 가운데 대기업 비중은 17.3%에서 12.3%로 줄어든다.

대기업에 대한 증세는 역설적으로 세수위축을 초래했다. 지난해 법인세 수입은 72조1,743억원으로, 당초 정부 예상보다 7조원가량 덜 걷혔다. 현 정부 들어 법인세 최고세율을 22%에서 25%로 올렸지만 오히려 세수위축만 일으켰다는 지적이 나왔다.

김대일 서울대 경제학부 교수는 “법인세 인상 등을 통해 세금을 더 걷을 게 아니라 오히려 점차 낮춰줘야 한다”면서 “세율을 낮춘다고 당장 민간이 움직이는 것은 아니지만 장기적으로는 소비와 투자심리를 끌어올리는 효과를 낼 것”이라고 강조했다.

경직된 노동시장 개혁 의지는 보이지 않으면서 강성노조에 끌려다니기만 하는 노동정책도 전환 대상이다. 재계의 한 관계자는 “상습적 불법파업에는 눈을 감은 채 대책 없는 근로시간 단축은 밀어붙이는 식의 노조 편향적 정책이 기업 투자를 가로막고 있다”고 주장했다.

문재인 정부 들어 노골화된 공직사회의 대기업 지원 기피 분위기 역시 쇄신이 필요하다는 지적이 나온다. 경제부처 고위관계자는 “정책 수혜 대상이 대기업이 되면 아무래도 정책을 펴기가 부담되는 게 사실”이라며 “대기업이 역차별을 받고 있다고 해도 틀린 말은 아니다”라고 말했다. 사실상 한국 경제를 떠받치고 있는 대기업에 대한 정책적 지원이 오히려 눈총을 받는 분위기가 형성돼 있는 것이다.

/세종=한재영·조양준·김우보기자 jyhan@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >