신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 여파로 글로벌 금융시장이 요동치고 있는 가운데 국내 은행권이 외화유동성 충격에 대비해 리스크 관리의 고삐를 죄고 있다. 은행들은 외화예수금 비중을 절반 이상으로 높이고 30억달러에 가까운 커미티드라인을 확보하는 등 예전보다 탄탄한 외화자금 조달 구조를 구축해둔 상태다.

17일 은행권에 따르면 지난 2월 말 기준 신한·KB국민·하나·우리은행의 외화예수금 잔액은 439억7,000만달러로 집계됐다. 계절적 요인과 연초 해외투자 확대에 따라 지난해 말(496억달러)에 비해 약간 줄었지만 추세적 증가세가 이어지고 있다. 해외 법인까지 합치면 4대 은행의 외화예수금은 570억달러(지난해 3·4분기)에 이른다. 외화예수금은 외화자금 중에서도 차입금·외화채 등에 비해 위기 시에도 가장 안정적인 조달처로 꼽힌다.

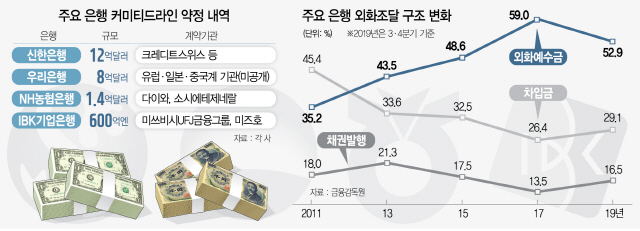

특히 주목할 점은 국내 은행의 외화자금 조달 구조가 외화예수금 위주로 재편됐다는 것이다. 서울경제가 금융감독원 통계를 분석해보니 지난해 3·4분기 기준 4대 시중은행의 주요 외화자금 가운데 외화예수금 비중은 52.9%에 달한다. 통계 집계가 시작된 2011년 (35.2%)에 비해 대폭 상승했다. 반대로 같은 기간 외화차입금 비중은 45.4%에서 29.1%로 줄었다. 그만큼 글로벌 외화 조달 환경이 악화했을 때 은행권이 받을 수 있는 타격이 완화됐다는 뜻이다. 외화차입금은 대외충격이 발생하면 은행들이 곧바로 차환 요구에 직면할 수 있는 자금이어서 이 비중이 크면 은행이 외부 충격에도 쉽게 유동성 위기에 몰리게 된다. 실제 2008년 금융위기 때는 은행권의 외화차입금이 6개월 만에 546억달러나 순유출됐다.

시중은행의 한 고위관계자는 “시장 변동성이 커지면 금융기관들이 대출 회수에 나서면서 국내 은행도 차환리스크에 노출되고 외화채 발행 여건도 나빠져 언제든 유동성 부족이 발생할 수 있다”며 “(국내 은행들은) 이미 경험이 있는 만큼 글로벌 금융위기 이후 외화예수금 비중 확대에 공을 들여왔다”고 설명했다.

실질적인 외화 확보 역량도 강화됐다. 은행들은 비상시 외국 금융기관으로부터 외화를 우선 공급받을 수 있는 마이너스통장 격인 ‘커미티드라인’도 별도로 구축해놓았다. 커미티드라인 약정을 맺은 금융기관은 상호 요청에 따라 미리 약속한 한도·환율로 외화를 반드시 빌려줘야 한다. 구속성이 없는 크레디트라인에 비해 안정적이어서 정부도 금융위기 이후 은행권에 커미티드라인 설정을 독려해왔다.

2005년 최초로 커미티드라인을 개설한 신한은행이 12억달러로 가장 많다. 최대 해외 네트워크를 갖춘 우리은행은 8억달러를 확보해뒀고 KB국민은행은 6~7억달러를 보유한 것으로 추정된다. IBK기업은행은 최근 일본계 은행 2곳과 600억엔 규모로 증액한 약정을 체결했다. 하나은행의 경우 시중은행 가운데 압도적인 외화예수금(173억달러)을 챙겨둔 만큼 커미티드라인의 필요성이 크지 않다는 판단이다. 신한은행 관계자는 “당장 이용할 만큼 급박한 상황은 아니지만 변동성이 큰 장세에서 안정적 외화 확보에 상당히 유용하다”고 말했다.

은행권의 외화유동성 관리가 강화되면서 환율 급등으로 어려움을 겪는 수출기업에도 외환 방파제 기능을 해줄 수 있을 것으로 기대된다. 수출기업이 은행으로부터 시장 환율보다 낮게 외화를 빌려 급한 결제 수요에 대처할 수 있기 때문이다. 이날 원·달러 환율은 코로나19 패닉에 따른 안전자산 선호 여파로 전날보다 17.5원 급등해 10년 만에 1,240원대로 마감했다.

/빈난새기자 binthere@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >