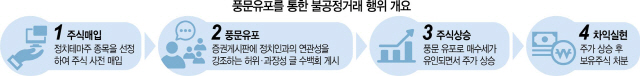

불공정거래와 결합한 테마주에 따른 투자자의 피해가 반복되면 자본시장의 신뢰도가 떨어지며 시장 전반이 위축될 우려가 있다. 이에 따라 금융당국도 테마주를 활용한 불공정거래 감시와 적발에 힘을 쏟고 있다.

최전선에서 테마주에 대한 경보를 울리는 것은 한국거래소의 역할이다. 거래소는 테마주의 급등에 대해 시장경보종목 지정과 불건전매매 우려 주문에 대한 수탁거부예고를 통해 척후병 역할을 하고 있다. 시장경보종목 지정은 투자주의·경고·위험 단계로 수위가 높아진다. 변동률 등 지표가 조건에 부합하면 자동으로 경보가 발동되는데 가장 높은 단계인 투자위험 단계에서는 거래매매가 정지된다.

불건전매매 우려 주문에 대한 관리는 정성적 요건으로 조치가 이뤄진다. 특정 종목에 대한 고가주문을 많이 내서 상한가를 유지하는 계좌가 발견되면 계좌를 튼 증권사를 통해 유선경고(1차)와 서면경고(2차), 수탁거부예고(3차)를 거쳐 수탁거부(4차)를 시행한다. 수탁거부는 한국거래소의 회원사인 증권사로 하여금 해당 계좌가 내는 주문을 받지 않도록 조치하는 것을 말한다.

이 과정에서는 상장 전 종목의 주가 추이를 실시간으로 확인할 수 있는 시장감시 시스템이 활용된다. 한국거래소 관계자는 “시장감시 시스템을 들여다보다 문제가 있다고 판단되면 거래소 시장감시국에서 심리를 한 뒤 미공개정보 활용이나 부정거래, 시세조종 등이 의심되면 금융감독원으로 보내 본격적인 수사 절차에 착수한다”고 설명했다.

금감원에 갖춰진 ‘테마주 모니터링 시스템’도 테마주 불공정거래 탐지의 주역이다. 최첨단 장비로 무장한 이 시스템은 테마주의 형성·소멸일과 분류 사유, 관리이력정보를 체계적으로 관리하고 이들 종목의 주가 변동을 모니터링해 이상 징후를 진단한다. 금감원 관계자는 “거래소의 시장감시 시스템보다는 불공정거래 포착에 특화한 시스템”이라고 설명했다.

거래소의 통보를 받거나 모니터링 시스템으로 테마주의 불공정거래 혐의를 포착한 금감원은 조사 준비에 들어간다. 이 밖에도 민원인이나 내부자의 제보, 풍문, 검찰이나 금융정보분석원(FIU) 의뢰 역시 조사의 단서다. 이렇게 모은 조사 단서는 담당국으로 보내진다. 금감원에서 불공정거래를 맡고 있는 부서는 조사기획국과 자본시장조사국·특별조사국이다. 불공정거래의 업종과 사건의 성격에 따라 이 3개 국 가운데 한 곳에 조사가 배정된다.

본격적인 조사는 자료 제출 요구로 시작된다. 피조사자로부터 진술서와 금융거래정보를 넘겨받고 필요한 경우 금감원 출석을 요구해 문답실에서 문답조사를 진행한다. 흥미로운 점은 문답조사 과정에 변호사와 피조사자의 부모나 형제자매와 같은 ‘신뢰관계자’가 동석할 수 있다는 점이다. 과거 만연했던 협박·회유 등의 가능성을 차단하기 위한 것으로 풀이된다. 문답조사 후에는 담당국이 위법행위자·위법사실·처리의견 등을 적은 처리의견서 및 조사 결과 처리안을 작성한 뒤 금감원 제재심의실에서 내용과 형식, 결정된 제재의 타당성을 검토한다.

제재심의실에서 결정된 조치는 조치 예정 10일 전에 조치의 원인과 근거, 의견제출 절차 안내 등을 담아 피조사자에게 사전통지된다. 금감원은 불공정거래 혐의자에 대해 죄의 경중에 따라 고발, 수사기관 통보, 과징금 부과, 증권발행 제한 등의 행정조치를 취하고 있다. 가장 무거운 조치는 역시 검찰 고발이다.

지난 2017년 지인과 공모해 11개 정치 테마주에 대해 일정 규모의 주식을 선매수한 후 5분 이내의 짧은 시간 동안 1~10주의 고가주문을 수백 회 반복제출하는 방법으로 해당 종목의 시세를 상승시킨 뒤에 보유주식을 매도해 5억2,100만원의 부당이득을 취한 박모씨가 테마주를 활용한 불공정거래 시도로 검찰에 고발된 것이 대표적인 사례다.

조사 결과 중한 혐의가 발견되지 않은 무조치자에 대해서는 조사 결과 유선통화나 e메일 등으로 통보하는 게 일반적이다.

이후 금융위원회 산하 증권선물위원회로 넘겨 증선위의 자문기구인 자본시장조사심의위원회 심의를 거친 뒤 증선위 의결로 처리안을 확정한다. 사안이 중대한 경우에는 증선위 의결 후 금융위 의결까지 거친다. 억울하게 혐의를 뒤집어쓰는 피해자를 양산하지 않기 위해 최소 세 차례의 심의를 거치는 셈이다. /양사록기자 sarok@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >