세상에 귀하지 않은 자식이 어디 있겠느냐만 아버지에게 큰딸은 태어나서 자라는 내내 유독 신기한 자식이다. 성별이 다른데 생김새도 성격도 나를 닮은 첫 번째 존재여서다. 그 점이 걱정스러우면서도 그래서 더 사랑스러워 보이는 걸 또 어쩌랴.

그렇게 아버지를 빼닮아 사랑받았노라 말하는 두 딸이 오래전 세상을 떠난 아버지에 대한 그리움을 글로 써내려간 두 권의 책이 나왔다. 글로 ‘그린’ 책이라는 표현이 더 어울릴지도 모르겠다. 한국 근대미술사에 깊은 족적을 남긴 두 화가, 박수근과 장욱진의 큰딸인 박인숙(76) 박수근미술관 명예관장과 장경수(75) 양주시립장욱진미술문화재단 이사가 저자이기 때문이다.

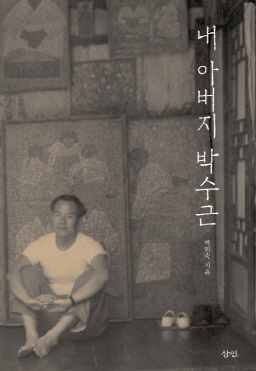

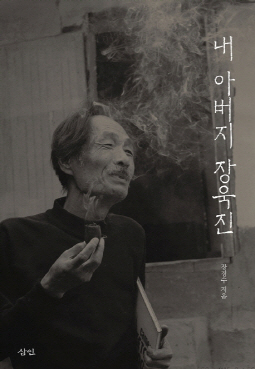

‘내 아버지 박수근’ ‘내 아버지 장욱진’(삼인 펴냄)을 각각 집필한 박 관장과 장 이사 모두 이제는 아버지의 마지막 순간보다 나이가 더 들어버렸지만, 인터뷰를 통해 아버지를 추억하는 두 사람은 어느덧 박수근의 ‘내성적인 소녀’와 장욱진의 ‘착한 순둥이’로 돌아가 있었다.

두 딸에게 아버지에 대한 책은 “언젠가는 꼭 쓰려고 했던” 생의 과제였다. 박 관장은 “아버지의 그림은 세상에 많이 알려졌지만 아버지 박수근에 대해서도 생전에 언젠가 쓰리라 생각해 왔다”며 “또 어머니가 ‘아내의 일기’라는 책을 3분의 1만 쓰고 돌아가셔서 자녀로서 마저 끝내야겠다는 생각에 정리하듯이 기억을 끄집어냈다”고 했다. 그에게 책은 아버지를 추억하는 동시에 어머니의 유지를 받드는 일이었다.

장 이사에게도 책은 남다른 의미를 갖는다. 그는 “우리는 유달리 사이가 각별한 아버지와 딸이었다”고 돌아보며 “늘 아버지에 대한 글을 남기고 싶었고, 쓰다 보니 책이 두꺼워졌다”고 말했다. 그는 책 첫 장에서부터 30년 전 겨울 아버지의 애틋한 마지막 호출에 답하지 못했던 일을 어렵사리 떠올리며 다시 한 번 회한과 그리움을 드러냈다.

■대자연의 노래 같은 아버지 박수근

‘아버지 박수근’, ‘아버지 장욱진’은 두 딸들에게 어떤 사람이었을까. 박 관장에게 아버지는 ‘대자연의 노래’ 같은 사람으로 기억된다. 그는 “자연 속에 들어가면 누구나 그 순수함을 느낄 수 있듯이 아버지도 자연처럼 선하고 순박하고 열심인 삶을 느끼게 했다”고 설명했다. 박 관장은 이어 “아버지는 가족과 이웃, 마을을 사랑한 분”이라며 “말은 안 해도 아버지가 주는 온화함과 속삭임을 늘 느낄 수 있었다”고 떠올렸다. 그에게 박수근은 가난한 삶 속에서도 늘 부드럽고 모든 걸 포용해주던 인자한 모습으로 남아 있다.

관련기사

■아버지 장욱진은 사랑 그 자체

장 이사에게 아버지 장욱진은 ‘사랑’이었다. 그는 “모든 식구들이 ‘아버지가 제일 사랑하는 사람은 나’라고 생각할 정도로 모두가 사랑을 깊게 느낄 수 있게 품어주셨다”며 “자식들이 모두 아버지 편이라면서 어머니가 서운해하실 정도였다”고 회상하며 웃었다. 그래서인지 그는 아버지의 대표작으로 주저 없이 ‘가족(1973년 작)’을 꼽았다. 가로 20㎝, 세로 13.5㎝의 손바닥 만한 캔버스 위에 집과 나무, 새 그리고 엄마, 아빠, 두 아이가 사랑스러운 표정으로 옹기종기 모여 있는 그림이다. “작은 것들을 친절하게 봐줘라”라고 했던 아버지 장욱진의 생전 가르침이 이 작품에 고스란히 담겨 있다.

아버지의 작품 역시 생전 아버지의 모습을 전하는 매개로서 남았으면 바람이 있다. 장 이사는 “아버지가 우리 가족에게 준 사랑처럼 모두가 (아버지 그림을 보며) 그렇게 사랑을 느꼈으면 한다”며 “미술사적 대우보다도 모든 사람들에게 행복과 사랑스러움을 주는 그림, 옆에 두고 싶은 그림이었으면 좋겠다”고 전했다.

어린 시절 아버지 붓 빠는 일을 도맡았던 박 관장은 “아버지는 장 프랑수아 밀레의 그림을 좋아했다”며 “아버지 역시 자연에서 드러나는 인간애를 이 세상에서 제일 독특한 기법으로 보여주려 했다”며 “사람들에게 인간애를 나타내는 진솔함이 담긴, 늘 살아 숨쉬는 그림이었으면 한다”고 말했다.

/정영현·조상인기자 yhchung@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yhchung@sedaily.com

yhchung@sedaily.com