일본 니혼게이자이신문이 21일 네이버의 일본 자회사 라인이 오는 7~8월쯤 원격의료 사업에 진출한다고 보도했다. 지난해 말 이 시장 진출을 선언한 라인이 준비 작업을 끝내고 의료 사업에 뛰어드는 것이다. 라인은 일본에서 8,000만명이 넘는 이용자를 확보한 모바일메신저다. 니혼게이자이신문은 “라인은 일본에서 압도적인 소셜네트워크서비스(SNS) 기반을 가지고 있는 만큼 2,000명 이상의 의사가 이 원격진료를 활용할 것으로 전망하고 있다”고 보도했다.

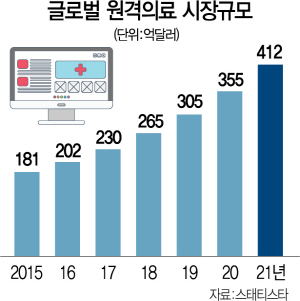

일본에서는 지난 2015년부터 원격의료가 전국으로 확대됐다. 특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 맞아 재진 환자에게만 허용했던 원격의료를 초진 환자로까지 확대했다. 질환도 고혈압 등 만성질환에서 폐렴·알레르기 등으로 넓혔다. 국토가 넓은 미국과 중국에서는 이미 의약품 택배배송까지 도입됐다. 미국 국민의 25%가 원격진료 서비스를 이용하고 있으며 미국 원격의료 시장의 70%를 차지한 ‘텔라독’의 주가는 1월2일 83.26달러에서 이달 20일 171.27달러로 두 배 가까이 올랐다. 2014년부터 원격의료를 도입한 중국은 코로나19 대유행을 맞아 가입자 수를 크게 늘렸다. 알리헬스 애플리케이션에서는 매일 10만명 이상의 환자가 원격으로 의사와 만난다.

우리나라에서는 이 모든 것이 불법이다. 의사단체·시민단체의 반대로 도입 논의를 시작조차 못 하고 있다. 대한의사협회는 “원격의료 도입은 1차 의료기관을 붕괴시킬 것”이라고 주장하고, 시민단체는 “의료민영화로 가는 첫 단추”라며 반발한다.

하지만 이 같은 우려는 기우에 가깝다. 이미 중국과 일본 등에서는 원격의료도 건강보험에 포함했다. 비싼 의료비로 몸살을 앓는 미국에서는 의료비용을 낮추는 수단으로 원격의료가 채택됐다. 영리병원 등이 허용되지 않고 국가 단일보험제도를 채택한 우리나라에서 원격의료 도입과 의료민영화의 상관관계는 사실상 없다.

원격의료로 1차 의료기관이 붕괴된다는 지적도 맞지 않다. 보건복지부가 발표한 ‘종별 전화상담·진찰료 청구 현황’에 따르면 코로나19 유행으로 한시적으로 전화상담이 도입된 2월24일부터 이달 10일까지 진행한 전화상담 횟수는 의원급이 10만6,215건으로 상급종합병원(4만892건)·종합병원(7만6,101건)보다 많았다. 진료금액 역시 의원급이 12억9,467만원으로 상급종합병원(6억2,164만원)의 두 배에 달했다.

우리나라는 국토가 좁아 원격의료의 필요성이 낮다는 지적도 나온다. 하지만 이는 대도시에 거주하는 젊은 층에만 한정된다. 중소도시에 거주하는 노인·장애인·정신질환자 등 보건의료 서비스가 절박한 이들에게는 병원을 방문하는 것조차 쉽지 않은 일이다. 특히 고령화와 함께 늘어나는 만성질환자들에게 대면진료만을 강요하는 것은 비효율적이다.

코로나19 사태를 계기로 분위기는 달라졌다. 전화진료가 한시적으로 허용되고 휴이노의 손목시계형 심전도 기기가 건강보험심사평가원의 요양급여 인정을 받는 등 30년간 막혀 있던 원격의료가 첫 발걸음을 뗐다. 청와대와 보건당국도 예전과는 달리 의지를 보이고 있다.

의료계 관계자는 “중소도시의 노년층은 보건소에 들러 5분 진료하고 한 달 치 약을 타가는 사례가 잦은데 원격의료가 허용된다면 보건소 등을 중심으로 커뮤니티 케어 시스템을 구축할 수 있을 것”이라며 “정보통신기술(ICT) 인프라가 전국적으로 완비된 만큼 관련 법령만 고치면 의료 시스템을 획기적으로 바꿀 수 있을 것”이라고 말했다. /우영탁기자 tak@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

tak@sedaily.com

tak@sedaily.com