증시로 개인투자자들의 자금이 물밀듯이 유입되는 가운데 액티브 주식형 펀드에서는 이와 대조적으로 돈이 꾸준히 빠져나가고 있다. 액티브 펀드의 성과가 장기적으로 부진한데다 최근 변동성 장세에서 개인투자자들이 화끈한 투자 수익률을 좇아 직접투자를 선호하고 있기 때문이다. 다만 증권가 일각에서는 올 하반기 성장주 주도의 장세가 펼쳐질 경우 몇 년째 침체를 면치 못하고 있는 액티브 펀드의 수익률이 개선될 수도 있다는 기대가 나온다.

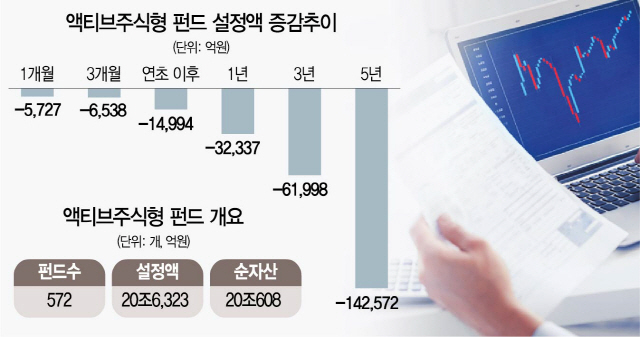

15일 에프앤가이드에 따르면 최근 한 달 새 국내 주식에 투자하는 액티브 주식형 펀드에서 5,727억원이 빠져나갔다. 6개월 기준 유출액은 1조4,994억원, 연간 유출액은 3조2,337억원에 달한다.

운용펀드 기준으로 국내 액티브 주식형 펀드 중 유일하게 1조원이 넘는 규모를 유지하는 신영밸류고배당펀드가 올해 들어 1,002억원 빠지며 설정액이 2조894억원으로 떨어졌고 신영마라톤증권펀드도 연초 이후 537억원이 유출되며 설정액이 7,243억원으로 줄었다. 한국밸류10년투자연금증권전환형펀드(5,250억원)도 272억원이 줄었고 삼성중소형FOCUS증권펀드(4,647억원)도 425억원이 감소했다. 메리츠코리아펀드(5,088억원) 역시 설정액이 424억원 줄었다.

액티브 주식형 펀드는 코스피지수 등 시장수익률을 그대로 추종하는 패시브 펀드와는 달리 펀드매니저가 종목을 선정하고 매매하면서 시장수익률 이상의 성과를 노리는 펀드다. 펀드매니저의 역량에 성패가 달렸다. 투자자들이 액티브 펀드를 외면하는 가장 큰 이유는 수익률이다. NH투자증권에 따르면 지난해 액티브 주식형 펀드(에프앤가이드 기준) 평균 수익률은 5.5%로 14.4%의 절대수익률을 기록한 인덱스 주식형 펀드 대비 8.8%포인트 낮은 성적을 기록했다. 전년인 2018년 액티브 펀드 평균 수익률은 인덱스 펀드 평균 수익률보다 소폭(0.3%) 높았지만 이때도 다수의 펀드가 더 낮은 수익률(중간 수익률이 낮음)을 보였다. 올해 들어서도 인덱스 펀드 평균 수익률은 연초 이후 1.84%인 데 반해 액티브 펀드는 -1.93%로 액티브 펀드가 단기에는 강하다는 통념을 무색하게하는 상황이다.

김재은 NH투자증권 연구원은 “2016년 이후 인덱스 펀드가 액티브 펀드보다 높은 수익률을 기록하고 있고 수수료도 더 저렴한데도 인덱스 펀드는 경쟁으로 꾸준히 보수가 낮아지고 있다”며 “앞으로도 펀드매니저의 종목선정보다는 (지수의) 시장수익률을 추종하려는 투자 경향이 전 세계적으로 확대될 것”이라고 말했다.

여기에 최근에는 개인들이 상장지수펀드(ETF)나 직접투자를 선호하고 주식형 펀드(액티브·인덱스)를 기피하는 경향이 강해지는 점도 부진에 한몫하고 있다. 연초 이후 국내 주식형 펀드에서는 9조원의 돈이 빠져나간 반면 지수연계펀드(ELF)에는 2조원 넘는 자금이 몰렸고 최근 3개월간 단기성 자금인 머니마켓펀드(MMF)에는 10조원이 유입됐다. 직접 종목 투자를 위한 증시 대기자금은 45조원을 웃돌고 있다.

다만 하반기에는 증시 변동성이 커지고 종목별 양극화가 심해지며 몇 년째 침체를 면하지 못하고 있는 액티브 펀드의 수익률이 개선되며 돈이 몰릴 수도 있다는 기대도 나온다.

이효석 SK증권 자산전략팀장은 “아직 자금이동이 눈에 띄는 수준이 아니지만 글로벌 시장에서 종목별 차별화가 강하게 진행되고 있어 올 하반기에는 수익률 측면에서 패시브를 압도하는 액티브 펀드가 많이 나올 것”이라고 전망했다.

삼성증권도 지난1999~2000년 IT버블과 2008년 금융위기과 2011년 재정위기, 2015·2018년 금리인상 충격 등 변동성 확대 구간에서 액티브 펀드가 패시브펀드 대비 초과성과를 달성한 전례를 들어 포스트 코로나 장세에서 액티브 펀드에 주목해야 한다고 강조했다.

전균 삼성증권 연구원은 “초저금리와 최장기간의 경기호황국면, 선도산업(IT)의 대형주 장기 강세로 패시브 펀드가 유리했지만, 코로나라는 블랙스완으로 자산투자 경로에 불확실성이 커졌다”며“불확실성과 변동성 높은 ‘국면전환’의 상황은 유연한 시장대응과 심도있는 리서치가 장점인 액티브 펀드의 초과성과 기대할 수 있는 시장환경이 될 것”이라고 말했다.

/양사록기자 sarok@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >