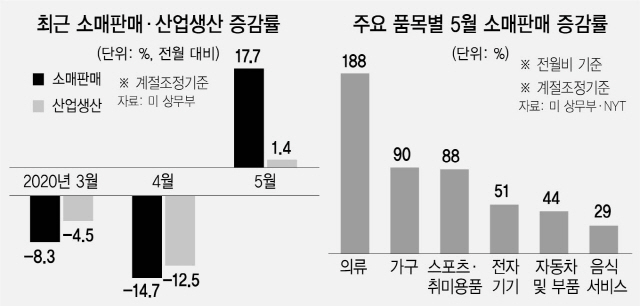

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 셧다운(폐쇄)으로 직격탄을 맞았던 미국의 소매판매와 산업생산이 동시에 반등하면서 경기회복에 대한 기대감이 커지고 있다. 16일(현지시간) 미 상무부는 지난 5월 소매판매가 전월 대비 17.7% 증가한 4,855억달러(약 590조9,900억원)라고 밝혔다. 1992년 관련통계 집계 이후 최대 증가폭으로 시장 예상치(7.7%)를 크게 웃돈다. 4월 소매판매는 -14.7%였다.

미국 경제의 3분의2는 소비가 차지한다. 5월 소매판매 지표는 미국 경기가 바닥을 찍고 빠르게 회복 중이라는 증거로 해석될 수 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “소비자들 중 일자리를 유지했거나 정부 혜택을 받은 이들은 쇼핑과 여행 제한으로 가진 돈이 불어났다”며 “이들이 지출에 나서고 있다”고 전했다. 산업생산도 증가했다. 연방준비제도(Fed·연준)는 5월 산업생산이 전월 대비 1.4% 늘었다고 발표했다. 시장 전망치(2.6%)보다는 낮지만 석 달 만에 증가세로 돌아선 것이다.

다만 회복속도에 대해서는 여전히 전망이 엇갈린다. 이날 나온 미국의 5월 소매판매 현황을 보면 지난달 의류판매가 전월 대비 무려 188%나 늘었다. 코로나19에 따른 셧다운으로 소비가 4월에 바닥을 찍은 뒤 폭발적으로 늘어난 셈이다.

하지만 실제 상황은 이보다 복잡하다. 의류의 경우 지난해 같은 기간과 비교하면 판매량은 여전히 -63%다. 가구 역시 전년 대비로 보면 -22%로 떨어진다. 전자기기는 -30%다. 셧다운에 수요가 커진 스포츠·취미용품만 전년 대비로도 5% 성장했다. 17.7% 증가했다는 5월 전체 소매판매도 지난해와 비교하면 -6%, 코로나19 발생 직전인 2월에 비하면 -8%다. 뉴욕타임스(NYT)는 “5월 소매판매 증가는 기록상 가장 큰 폭”이라면서도 “기초자료는 경기회복이 얼마나 힘든지를 보여준다. 아직 갈 길이 멀다”고 지적했다.

이날 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 신중론을 거듭 제기한 것도 같은 맥락이다. 그는 “코로나19가 잡혔다고 사람들이 자신감을 갖기 전까지는 완전한 경기회복이 어렵다”며 “실업률 증가와 기업 연쇄도산으로 경제가 장기적으로 상당한 피해를 볼 수 있다”고 우려했다.

이 때문에 소비와 경기회복은 실업률이 좌우할 것이라는 분석이 나온다. 소비와 산업생산이 회복되고 있지만 경기부양책과 주당 600달러의 추가 실업급여 지급이 끝나면 상황이 달라질 수 있다. 조슈아 샤피로 MFR 수석 미국 이코노미스트는 “앞으로 다가올 가장 큰 문제는 고용이 위기 이전 수준으로 얼마나 회복되느냐는 것”이라고 설명했다.

코로나19로 소비습관이 바뀌고 있다는 점도 큰 변수다. 현재 미국에서는 코로나19로 여행과 외식·교육비 지출이 급감하는 반면 보트와 수영장·가구 수요가 급증하고 있다. 밀폐된 쇼핑몰을 찾는 고객의 숫자가 예전만큼 회복될지도 관건이다. 소비회복이 이뤄져도 산업별·부문별로 상황이 크게 다를 수 있다는 얘기다. 월스트리트저널(WSJ)은 “실업급여와 정부보조금이 바닥날 때까지 노동자들이 일자리를 찾지 못하면 소비가 다시 둔화할 수 있다”며 “경제학자들은 미국 경제 회복에 몇 년이 걸릴 것으로 예상한다”고 전했다.

미국 은행의 수익도 코로나19로 직격탄을 맞았다. 로이터통신에 따르면 미 연방예금보험공사(FDIC)는 미국 은행의 1·4분기 이익이 전년동기보다 69.6% 감소한 1,080억달러(약 131조2,200억원)에 그쳤다고 밝혔다. 한편 미국의 경제적 패권을 떠받치는 달러화 가치가 급락할 수 있다는 경고도 나왔다. 저명한 경제학자인 스티븐 로치 예일대 교수는 15일 블룸버그 칼럼에서 달러화 가치가 머지않아 35% 하락할 것이라고 밝혔다. /뉴욕=김영필특파원 김기혁기자 susopa@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

susopa@sedaily.com

susopa@sedaily.com