해운 운임이 급등하면서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 위기에 빠졌던 해운업계에 실낱같은 희망을 주고 있다. 해운업계에서는 업황 회복 조짐을 반기면서도 운임 상승을 코로나19 이전 수준의 수요 회복으로 해석하는 것은 아직 이르다는 목소리도 나온다.

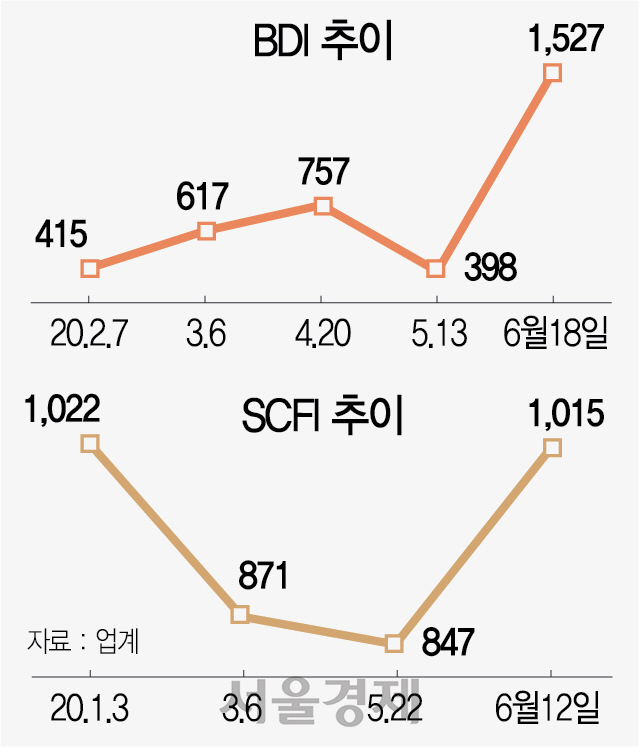

21일 해운업계에 따르면 철광석·석탄·곡물 등 건화물 시황을 보여주는 운임지수인 발틱운임지수(BDI)와 컨테이너 시황을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 모두 코로나19 사태 이전 수준을 회복했다.

지난 18일 BDI는 전거래일보다 281포인트 상승한 1,527을 기록했다. 지난해 12월6일 이후 195일 만에 1,500대를 돌파한 것이다. BDI는 불과 한 달 전만 해도 400대에 머물렀다. BDI 운임이 되살아난 것은 산하 지수인 케이프운임지수(BCI)가 큰 폭으로 상승했기 때문이다. 세계 경기의 바로미터로 불리는 BCI는 이달 10일 1,039에서 일주일 새 2배나 상승한 2,455를 기록하고 있다. 이는 중국 정부가 코로나19 여파에서 벗어나기 위해 대규모 인프라 투자를 결정하고 철광석 재고 확보에 나선 덕분이다. 브라질이 17일 철광석 수출을 재개한 점도 긍정적인 영향을 줬다. 양지환 대신증권 연구원은 “브라질·중국 간 철광석 물동량이 늘어나면서 대서양수역의 선복량 부족이 용선료 및 운임 급등세로 이어지고 있다”고 말했다.

SCFI는 19일 전주보다 89포인트 상승한 1,015.3을 기록하며 올해 1월 이후 처음으로 1,000대에 진입했다. SCFI의 상승은 미국이 견인하고 있다. 코로나19로 얼어붙었던 미국이 경제활동을 재개하면서 물동량이 늘었기 때문이다. 미주 서안 운임료는 1FEU(40피트 컨테이너 1개분)당 2,755달러로 2012년 8월 이후 최고치를 기록했다. 미주 동안은 2018년 11월 이후 최고치인 1FEU당 3,255달러로 올라섰다. 미주 지역 물동량 비중이 큰 HMM(옛 현대상선)과 SM상선은 운임 반등이 수익성 개선으로 연결될 것을 기대하고 있다.

긍정적인 신호들에도 해운업계는 긴장의 끈을 놓지 않고 있다. 미국과 중국의 무역갈등이 다시 불거지고 있는데다 코로나19 확산세가 아직 꺾이지 않고 있기 때문이다. 업계의 한 관계자는 “선복량 축소와 유동성 확보 등 비상경영 체제에서 아직 벗어나지 못했다”며 “물동량이 본격 회복됐다고 말하기에는 아직 이르다”고 말했다.

/한동희기자 dwise@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >