우리나라가 내년 2월과 10월 두 차례 한국형 발사체(누리호)의 시험발사에 돌입하고 빠르면 내후년 1.5톤급 인공위성을 600~800km 상공에 자력으로 쏘아 올릴 계획이나 후속 사업이 별로 없어 관련 기업들이 숙련된 인력을 유지하기가 쉽지 않다는 지적이 나오고 있다. 정부가 앞서 누리호 기술의 민간 이전을 통해 기업의 역량 제고를 꾀하겠다고 밝히긴 했으나, 정작 발사체 시장에서는 민간이 주도적으로 참여하는 ‘뉴 스페이스(New Space)’가 요원하다는 분석이 나오고 있다.

조상연 한국항공우주연구원 발사체보증팀장은 지난 3일 광화문 S타워에서 열린 항공우주 사이언스미디어아카데미 발표에 이어 5일 전화 인터뷰를 갖고 “정부가 누리호 시험발사 이후 주관기업을 선정해 기술을 이전해 발사대행을 맡기려고 한다는 계획이 있다”며 “하지만 기업 입장에서는 누리호 시험발사체 제작(예비물량 포함 총 3기)가 끝나면 사업 연속성을 유지하기가 쉽지 않을 것”이라고 전망했다. 정부는 내년에 전남 고흥 나로우주센터에서 누리호로 위성더미(첫회는 1.5톤 더미위성, 두번째는 200kg 검증위성과 1.3톤 더미위성)를 시험발사한 뒤 이르면 2022년을 시작으로 2024년, 2026년, 2027년까지 모두 네 차례 1.5톤 위성을 띄울 방침이다. 다만 첫 누리호 시험발사의 경우 당초 내년 2월에서 부품 신뢰성 문제 등으로 수개월간 미뤄질 가능성이 제기되고 있다. 달 탐사의 경우 내년 7월께 미국 스페이스X 발사체를 통해 달 궤도선을 보낸 뒤 누리호를 개량해 2029년 시험발사에 이어 2030년에는 직접 달 착륙선을 쏘아 올릴 방침이다.

하지만 한국항공우주산업, 한화·한화에어로스페이스, 현대중공업, 두원중공업 등 발사체 관련 기업들이 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인해 에어버스와 보잉 등의 발주물량이 절반으로 줄어 애로가 큰 상황에서 누리호 물량이 많지 않아 발사체 관련 부서를 탄탄하게 유지하기 쉽지 않다는 지적이 나온다. 조 박사는 “물량이 있어야 다음 사업을 하고 숙련된 인력을 유지할텐데 그렇지 못해 다른 부서로 흩어져 버릴 가능성이 있어 우려된다”고 털어놨다.

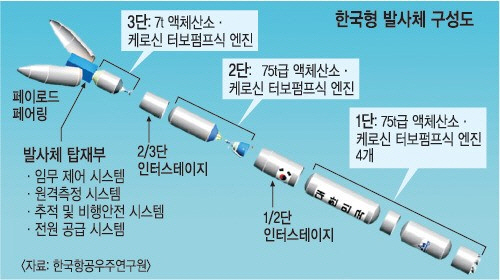

이렇게 되면 내년 시험발사 후 달 착륙선 프로젝트까지 10여년 간 축적된 경험과 신뢰도를 바탕으로 2030년대부터는 외국 소형 위성 발사대행 서비스를 한다는 정부의 청사진을 달성하기가 쉽지 않을 수도 있다. 우리나라는 앞서 2018년 11월 75톤 추력을 내는 엔진을 시험발사한데 이어 이 엔진을 4개 묶어 중요한 1단 로켓으로 쓰는 누리호(총 3단)를 개발하고 있다. 이 예산은 2010년부터 2022년까지 총 2조원가량으로 잡혀 있고 후속사업의 예비타당성 검토가 이뤄지고 있다.

조 박사는 “항우연은 군용 발사체와 무관하지만 중국·일본이 오래전 발사체 자립에 성공했고 북한까지 자체 발사체를 갖고 있는 상황에서 자체 발사체를 개발하는 게 중요하다”며 “내년 2월로 제시돼 있는 누리호 첫번째 시험발사에 성공하면 미국, 유럽 등에서 발사체 분야에서도 우리나라를 국제협력 파트너로 제대로 인정할 수 있게 될 것”이라고 기대감을 표했다. 다만 그는 “스페이스X는 발사체를 자체 제작하며 재활용기술을 통해 발사가격을 현저히 낮췄고 유럽 아리안스페이스도 발사 경쟁력이 뛰어난 상황에서 우리가 발사체를 개발한다고 하더라도 우리가 외국의 소형위성을 발사대행하는 게 만만치 않을 것”이라고 지적했다. 실제 우주강국인 일본조차도 미국·유럽에 밀려 외국 위성 발사 대행 서비스를 거의 하지 못하고 있는 실정이다. 그는 “국제회의에 가면 항우연이 연구소다 보니 외국의 우주청을 상대하기가 쉽지 않다”며 “우주청 같은 컨트롤타워가 있으면 장기적 관점에서 계획을 세우고 우주 관련 법도 세웠으면 한다”고 밝혔다.

안재명 KAIST 항공우주공학과 교수는 “발사체 개발은 산업에 미치는 전후방 파급 효과와 직·간접적인 국방력 향상을 꾀할 수 있다”며 “정부가 주도해 근간이 되는 제대로 된 발사체를 갖고 중대형 위성을 올릴 수 있는 기술을 갖춰야 한다”고 강조했다. /고광본 선임기자 kbgo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kbgo@sedaily.com

kbgo@sedaily.com