차별금지를 통한 이용자의 권익보호 대신 ‘호갱’을 만든다는 부작용이 제기되는 ‘단말장치 유통구조 개선에 관한 법률’ 개선안이 공개됐다. 지난 2014년 제정된 단통법이 6년여 만에 개정될지 관심이 모이고 있다. 개정 필요성에 대한 목소리가 높은 가운데 공은 정부와 국회로 넘어갔다.

10일 서울 중구 전국은행연합회에서 열린 ‘이동통신시장 유통구조 개선을 위한 학술토론회’에서 단통법 개선 방안이 논의됐다.

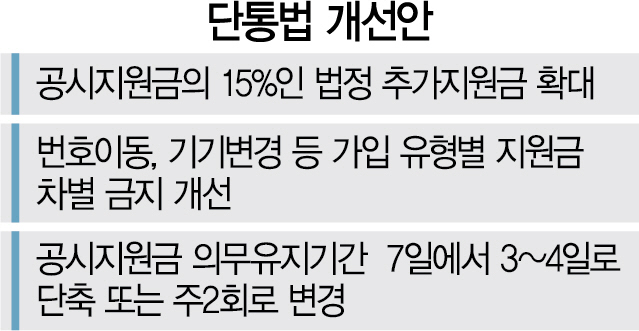

염수현 정보통신정책연구원(KISDI) 연구위원은 현재 공시지원금의 15%를 넘기면 불법인 판매보조금 규모를 더욱 올리도록 허용하자는 내용을 공개했다. 보조금이 오르면 소비자는 단말기를 더욱 저렴하게 살 수 있게 된다. 이 외에도 염 연구위원은 △번호이동·기기변경 등 가입 유형에 따른 이용자 차별 허용 △공시지원금 의무유지기간을 7일에서 3일가량으로 단축 등 이동통신시장의 경쟁을 촉발하는 방향을 공개했다. 협의회에서 논의된 방안에 대해 이통사는 반대 의견을 표시한 것으로 전해졌다.

특히 이날 토론회에서는 단통법의 부작용을 집중적으로 지적했다. 단통법이 만들어질 때 취지와 맞지 않는 문제가 나타난다는 것이다. 이봉의 서울대 교수는 “음성적 지원금이 계속 생겨나게 됐다”고 말했다. 차별금지를 통한 이용자의 권익보호가 이뤄지지 않는다는 주장이다. 오병철 연세대 교수는 “(단통법 효과로) 교체주기가 늘어나고 있다고 하는데 단통법보다는 단말기 성능이 평준화되고 새로운 폼팩터가 없기 때문”이라고 지적했다. 단통법이 이동통신산업의 건전한 발전을 이끌어냈다는 주장이 설득력이 부족하다는 설명이다.

협의회는 대략적인 방향만 제시하고 구체적인 개정안은 정부와 국회로 넘긴다는 결론을 내렸다. 이날 토론회에 참석한 김창룡 방통위 상임위원은 “시장질서를 바로잡는 묘수를 찾기가 힘들었다”며 “협의회에서 해법을 주시리라 기대한다”고 밝혔다.

/김성태기자 kim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kim@sedaily.com

kim@sedaily.com