“스타트업이나 벤처가 특허(지식재산권)를 놓고 싸우면 이겨도 손해입니다. 협상을 통해 해결해야 합니다. 특히 중국이 모방할 수 있기 때문에 특허를 출원하면 조속히 중국에도 같이 신청해야 합니다.”

정우성(48·사진) 임앤정 공동대표 변리사는 13일 서울 종로구 율곡로 사무실에서 가진 서울경제와의 인터뷰에서 “소송에 에너지를 낭비하기보다 특허 침해자에게 세부적인 침해 내용을 알려주고 대화하는 게 효과적”이라며 이같이 조언했다. 고려대 전기공학과를 나온 그는 ‘특허 문서론’ ‘특허전쟁’ ‘논증과 설득’ 등 7권의 특허 관련 책을 썼다.

정 대표 변리사는 “보통 스타트업이 권리를 신청하면 특허청 심사에서 어떤 하자라도 지적받기 마련”이라며 “이때 포기하거나 잘 대처하지 못하면 모방상품이 나와 권리를 상실할 수 있다”고 지적했다. 이어 “스트타업이 특허를 내는 데 시간과 에너지를 많이 쓰게 되면 혁신에 방해가 된다”며 특허청에 신속 심사를 주문했다.

특허분쟁이 ‘을의 전쟁’이 많은 상황에서 변리사 등 대리인만 돈을 벌게 해주는 우를 범하면 안 된다는 게 그의 신조다. 그는 최소 2년간의 분쟁 과정에서 기술 흐름이나 상품의 정의가 바뀌며 나중에는 ‘내가 왜 분쟁을 했지’라는 생각이 들게 된다고 전했다. 하지만 변리사나 변호사는 수임료를 더 많이 받기 위해 내용증명부터 보내라고 부추겨 당사자 간 감정을 자극해 소송으로 끌고 가려는 경향이 있다고 꼬집었다. 그는 “우리나라의 연간 특허 출원과 등록 건수가 각각 20만건과 10만건을 넘는데 일본보다 특허분쟁이 10배나 많다”며 “상대가 특허를 침해하면 특허번호를 주며 ‘분석해보라’고 하거나 역으로 공격이 들어오면 ‘당장 확인하겠다’고 한 뒤 냉철하게 풀어나가야 한다”고 강조했다.

대기업의 중기 특허 침해에 대해서는 “오랜 논란거리로 미국이 처벌을 징벌적으로 무겁게 하는 것과 달리 우리는 피해자가 증명해야 하고 손해배상액도 법원이 보수적으로 산정한다”고 지적했다. 결국 스타트업이 소송에서 이겨도 손배액보다 변호사비를 두 배 이상 쓰는 경우가 적지 않다는 게 그의 설명이다. 그렇지만 요즘은 대기업들이 평판관리에 신경을 쓰면서 중소기업에 대한 특허침해가 감소했다고 했다. 그는 “삼성전자의 경우 국내 특허 출원이 연간 1만건가량인데 과거 2만건, 3만건씩 부풀려 내다 이제 쓸데없는 특허는 내지 않을 정도로 특허관리에 신경을 쓴다”고 전했다.

무엇보다 특허분쟁을 줄이고 성장동력을 키우기 위해서는 인수합병(M&A) 문화 활성화가 필요하다는 게 그의 생각이다. 그는 “기업의 가치 평가나 특허담보대출이 많이 늘어나고는 있으나 특허기술에 관한 객관적이고 신뢰할 만한 모델이 구축돼 있지 않다”며 “때로는 쓸모없는 특허를 놓고 회사와 변리사가 짜고 비싸게 평가하기도 한다”고 질타했다. 실례로 한 발주사가 협력사에 특허가치로 20억원을 제시하며 매수를 권유했는데 실제 평가해보니 2,000만~3,000만원에 불과한 적도 있다고 했다. 그는 “변리사도 특허출원 명세서를 쓰는 것보다 컨설팅이나 기술평가사업을 하면 돈을 훨씬 많이 번다”며 “그 과정에서 도덕적 해이도 비일비재해 개탄스럽다”고 말했다.

대학과 정부 출연 연구기관에 대해서도 여전히 시장에서 통하지 않는 특허를 남발하는 경향이 지속되고 있다고 비판했다. 그는 “특허 건수 위주로 평가하다 보니 의미 없는 특허를 꽤 많이 내 유지비용만 많이 드는 악순환에서 벗어나지 못했다”며 “대학이나 출연연이 알짜배기 위주로 특허 건수를 절반으로 줄이고 특허기술을 사업화하는 쪽에 역점을 둬야 한다”고 역설했다. 정부의 연구개발(R&D)비를 많이 받는 입장에서 ‘특허를 위한 특허’라는 구습에서 벗어나야 한다는 얘기다.

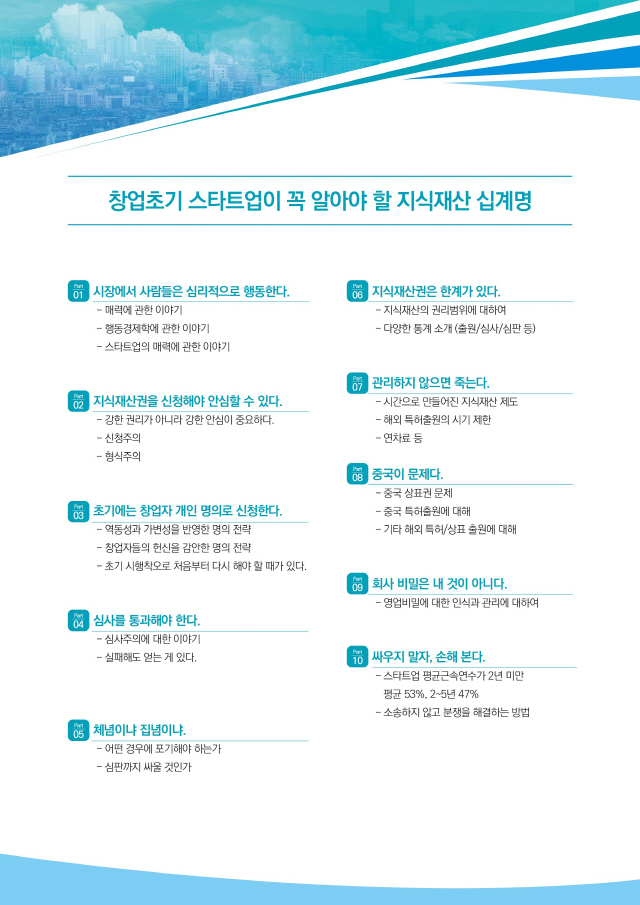

한편 정 변리사는 창조경제혁신센터협의회와 국제지식재산연수원이 15일 주최하는 ‘스타트업 지식재산 교육’의 연사로 나서 유튜브를 통해 특강을 한다. 안준호 국제지식재산연수원장은 ”코로나19 상황에서 스타트업의 특허관리가 더 중요해지고 있다”, 박광진 창조경제혁신센터협의회장은 “스타트업 특성상 빠른 실행이 중요한데 특허문제로 발목을 잡히는 경우가 적지 않다”고 각각 말했다. /고광본 선임기자 kbgo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kbgo@sedaily.com

kbgo@sedaily.com