바다인 듯한 하늘, 올려다본 듯 내려다본 빗물에 비친 나무 그림자. 위를 향한 시선이 문득 아래를 생각하게 하고, 발 아래의 풍경이 불현듯 머리 위에 있던 것들의 존재를 되새기게 한다. 사진의 귀한 가치는 눈으로 보던 일상적인 장면들을 카메라로 포착해 ‘일시정지’ 시킨 후, 이처럼 다른 시선으로 제시하는 데 있다.

“‘연극적 상상 창조적 망상’은 배우인 제가 인생에서 가장 좋아하는 말입니다. 그 속에서 시간, 공간, 무게, 에너지라는 메소드를 가지고 혼돈의 예술 속에서 뛰어놀기를 희망합니다.”

배우로 유명한 박상원(61)씨가 가진 또 다른 수식어는 사진작가다. 지난 2008년 서울 관훈갤러리에서 첫 개인전을 열었던 그가 강남구 청담동 송은아트스페이스에서 세 번째 개인전을 열고 있다.

중학교 때 누나의 사진기를 뺏다시피 빌려 찍기 시작한 ‘사진’에 매료된 그는 서울예술대학 연극과를 졸업하고 배우로 입문한 후 상명대 문화예술대학원에 늦깎이로 입학했다. 석사학위를 받은 후에도 지속적으로 사진작업을 이어왔고 지난해에는 박사학위까지 받았다.

박 씨는 “내가 찡그린 눈으로 파인더 속에서 그려낸 것들은 여백을 가진 일상적 순간의 모습이기 보다는 소리를 포함한 모든 감각의 표현들이 절제되어 있는 어느 장면의 일시정지 상태에 가깝다”면서 “배우라 그런지 그 일시정지의 상태 앞에 존재하는 스투디움(Studium), 그러니까 작가의 의도와 관객의 상상인 푼크툼(Punctum)의 화학적 반응을 상상하며 설레는 마음을 갖곤 한다”고 밝혔다.

그의 말처럼 작품들은 의도와 상상을 넘나들며 새로운 장면을 열어 보인다. 탄자니아의 세렝게티 국립공원에서 촬영한 사진에서는 무성한 숲을 숱하게 오간 두 바퀴 자국이 선명하고, 오만의 무스캇에서 찍은 모래언덕은 다녀간 이의 흔적을 말끔히 지워놓은 바람이 다녀간 자국만 남았다.

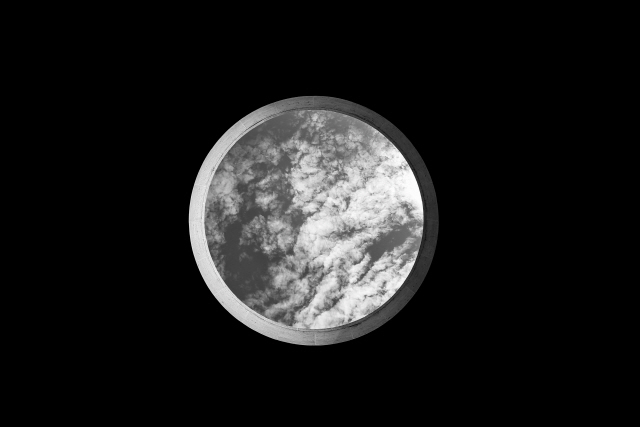

8년 만의 개인전인 이번 전시의 신작들은 농익어 더욱 내밀해진 작가의 시선이 돋보인다. 경기도 파주에서 잘게 나뉜 창틀 너머로 같은 공간을 달리 보여주는 풍경을 포착했는가 하면 도심을 가르는 뉴욕의 마천루가 만든 추상화 같은 느낌의 ‘하늘 조각’과 필리핀 마닐라에서 창을 통해 담은 ‘둥근 하늘’ 등이 눈길을 끈다.

그런가 하면 걸어 다니고 찬찬히 들여다본 사람만 발견할 수 있는 우리 주변의 풍경들도 참신하다. 촘촘한 철망 사이에 끼어 있는 눈(雪), 청담동 어느 골목에서 발견한 담벼락 벽돌 사이사이에 아직 녹지 않고 남아있는 눈 등을 찍은 사진은 인간과 공존하는 자연의 가치를 바라보는 작가의 태도를 짐작하게 한다. 전통 한옥의 요소와 뉴욕 등 외국의 도시 건축물을 달리 보고 나란히 배치한 것도 이채롭다. “앙리 까르띠에 브레송의 결정적인 순간(A Decisive Moment)이 나에게는 결정적 장면(A Decisive Scene)”이라는 박 씨의 배우다운 설명이 뒤따른다.

서정적인 풍경 사진 외에 그가 해외 긴급 구호현장에서 만난 아이들의 사진들도 만날 수 있다. 그는 “그동안 전 세계 긴급 구호현장을 다니며 아이들의 맑은 눈동자를 수없이 만나왔고, 이 아이들은 척박한 환경에서 살아가고 있었지만 눈빛만은 소박하고 아름다운 우리들의 아이였다”면서 “맑고 순수하고 진실한 눈동자를 통해 사진은 우리 어른들의 책임과 의무까지도 느끼게 한다”고 말했다.

한편 자선전 형태로 기획된 이번 전시의 수익금은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 취약 계층을 위한 기부금으로 사용될 예정이다. 그는 앞선 개인전의 수익금도 기부한 것으로 유명하다. “내 사진 작업에 또 하나의 쉼표를 찍고, 마침표를 향한다”고는 했지만 더 크고 다양한 쉼표들이 기대된다. 전시는 31일까지.

/글·사진=조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com