정부가 벤처투자 활성화나 금융시장 안정화는 물론 신산업 육성, 일자리 창출 등 각종 정책을 내놓을 때마다 은행권에 동원령을 내린 것은 오랜 관행이다. 민간기업인 5대 금융과 은행권은 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 막힌 금융시장의 자금경색을 풀기 위해 10조원을 출자하기로 약정했고 지난 3월에도 산업통상자원부 주도로 조성된 ‘기술혁신전문펀드’에 신한은행이 1차로 1,000억원을 넣었다. 지난달 중소벤처기업부가 출범시킨 ‘스마트대한민국펀드’는 올해 들어서만 네 번째 나온 새 정책펀드다.

금융권 주무부처인 금융위원회뿐 아니라 중기부·산업통상자원부 등 다양한 정부 부처로부터의 자금 요청도 늘어나는 모양새다. 중기부는 실세 정치인인 출신 박영선 장관을 수장으로 맞아들인 뒤부터 은행권 접촉이 잦아졌다. 지난해부터 중기부가 선정하고 있는 ‘자상한 기업(자발적 상생협력기업)’ 15곳에는 4대 은행이 모두 포함됐는데 각 은행은 업무협약을 맺을 때마다 연간 수천억원 규모의 벤처펀드·소부장펀드 조성을 약속했다. 은행권의 한 관계자는 “필요한 곳에 생산적 자금이 흐르도록 하는 것이 금융의 역할이지만 지금은 금융산업의 큰 그림 없이 여러 부처에서 비슷한 정책펀드를 쏟아내고 있다”며 “은행 돈을 쌈짓돈처럼 가져다 쓰는 식이 반복될까 걱정”이라고 말했다.

이미 민간은행 자금을 종잣돈으로 굴러가고 있는 정책펀드는 셀 수 없을 만큼 많다. 정부가 3년간 1,000개의 혁신기업을 뽑아 적극적인 금융지원에 나서겠다며 최근 발표한 ‘혁신기업 국가대표 1000 종합 금융지원방안’의 재원 가운데서도 은행권 자금으로 마련된 펀드가 상당하다. 정부는 성장사다리펀드·은행권일자리펀드 등 한국성장금융의 각종 정책펀드를 포함해 3년간 15조원을 투자재원으로 활용하겠다고 했는데 이 펀드들의 밑천을 댄 것도 은행권이다. 정부는 2012년 청년창업 활성화를 내세워 18개 시중은행이 낸 5,000억원으로 은행권 청년창업재단을 만들었고 2013년부터는 이 출연금 가운데 3,500억원으로 성장사다리펀드를 조성했다. 은행권일자리펀드도 2018년 말 ‘일자리 정부’의 기조에 맞춰 이 재단과 한국성장금융이 은행권으로부터 3년간 3,200억원을 받아 만든 펀드다.

여기에 핀테크혁신펀드·기업구조혁신펀드 등 이제까지 민간은행 자금으로 꾸려진 정책펀드는 실무자도 다 파악하기 어려울 정도다. 대부분 신산업, 혁신기업, 스타트업 육성 등을 내세우고 있어 펀드 간 차별성마저 약하다. 스마트대한민국펀드나 혁신기업 국가대표 금융지원방안 등 최근 발표된 정책에는 문재인 대통령이 역점을 두고 추진 중인 ‘한국판 뉴딜’이 빠지지 않고 들어갔다. 데이터·5G·인공지능(AI) 등 미래 신산업 육성과 친환경·디지털 경제 전환을 위한 기업을 중점 지원한다는 점에서는 기존 펀드들과 대동소이하다.

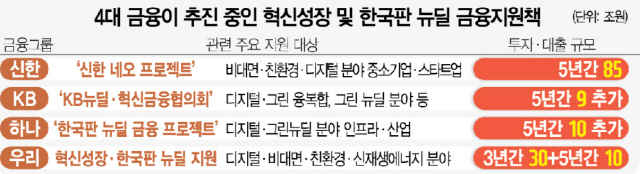

주요 시중은행이 스마트대한민국펀드 출자 요청에 선을 그은 데에는 자본 부담은 물론 이 같은 ‘중구난방’ 정책펀드의 실효성에 대한 의구심도 작용했다. 더욱이 은행들은 이미 수년 전부터 사회적 책임과 자체 플랫폼 경쟁력 강화를 위해 자발적으로 스타트업 육성 및 혁신기업 지원에 적극 나서왔다. 2015년 금융권 최초 스타트업 액셀러레이터 프로그램 ‘신한퓨처스랩’을 만든 신한금융은 올해부터 3년간 디지털 분야 스타트업에 1,100억원을 투자하기로 했다. 비대면·친환경 관련 창업·중소기업에도 5년간 85조원을 대출·투자로 공급한다. 스마트대한민국펀드와 투자 대상이 상당 부분 겹친다. KB금융도 혁신기업 지원 전용 펀드만 7,000억원 규모로 운영 중이고 우리은행도 지난해 혁신성장 투자를 위해 5,000억원 규모로 모펀드를 조성키로 한 데 이어 아예 직접투자에도 나서 이제까지 혁신기업 45곳에 430억원을 투자했다.

금융권에서는 은행 돈을 쌈짓돈처럼 생각하는 정부 부처의 관행이 이번 기회에 뿌리뽑혀야 한다고 토로한다. 한 전직 고위 관료는 “정부는 ‘자율적’이라지만 대표 규제산업인 금융업은 정부와 감독 당국의 눈치를 계속 볼 수밖에 없다”며 “민간의 돈을 운용하는 은행을 손쉬운 출연기관으로 여기는 관행이 바뀌어야 한다”고 말했다.

/빈난새기자 binthere@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >