대기업들이 정기 공채를 축소하고 수시채용으로의 전환을 본격화하며 기업 내 채용률과 고용 비중도 바뀌고 있다. 대학을 갓 졸업한 20대보다는 직무기술을 갖추거나 경력을 쌓은 인물을 선호하고 있기 때문이다. 과거 대기업들이 인재를 키워 구성원들의 소속감·협업·애사심을 높이는 데 초점을 맞췄다면 최근에는 직무 중심 선발로 해당 업무에 적합한 사람을 언제든 뽑아 현장에 바로 배치하고 있는 것이다. 김홍유 경희대 경영대학원 교수는 “국내 채용시장도 직무역량을 갖춘 풀을 구성하고 인재를 선발하는 시스템으로 변하고 있다”며 “대기업 공채만 바라보는 취업전략에서 직무능력을 쌓아 기업이 원하는 인물이 되는 것이 중요해졌다”고 말했다.

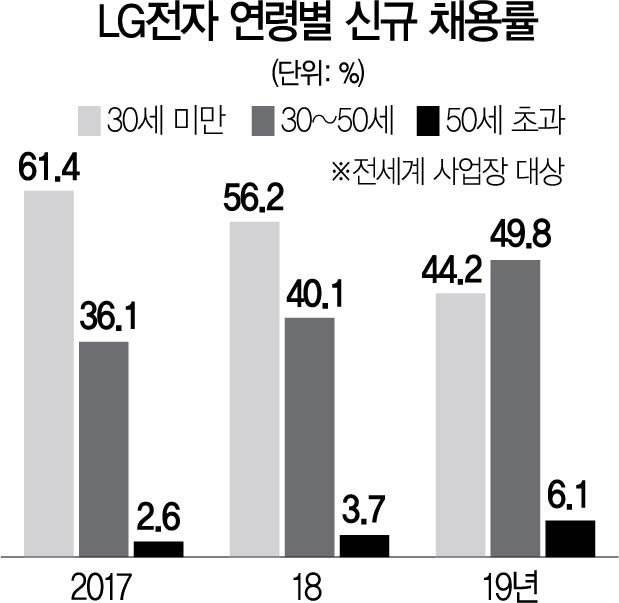

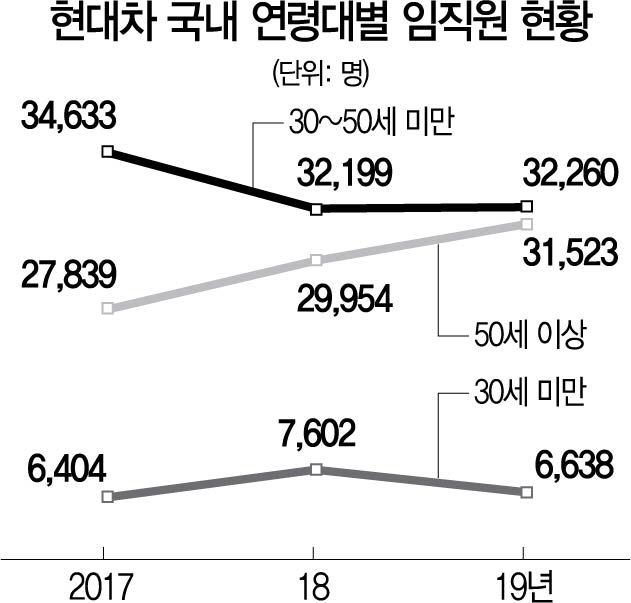

최근 기업들이 공개한 지난해 지속가능경영 보고서의 임직원 및 채용 현황을 보면 기업들의 채용문화 변화가 수치로 확인됐다. 대부분의 기업에서 공채를 통한 30세 미만 연령의 취업이 어려운 것으로 확인됐다. 삼성전자(005930)의 30세 미만 임직원 비중, LG전자(066570)의 동일 연령대 신규 채용률은 최근 2년간 계속 뒷걸음질했다. 이에 대해 삼성전자 관계자는 “국내뿐 아니라 전 세계 사업장이 모두 반영된 수치로 국내 공채 규모가 줄었다고 보기는 어렵다”고 말했다. LG(003550)전자 관계자는 “지난해 3,900여명의 서비스 엔지니어를 직고용하면서 지난해 30세 이상 연령대에서 신규 채용률이 증가했다”고 설명했다. 하지만 국내 사업장만 떼어놓고 봐도 20대 채용률은 감소 추세다. 업황 부진을 겪은 곳일수록 20대 신규 채용 규모는 더 뒷걸음질했다. 디스플레이 시장 업황 악화로 오랜 기간 부진을 겪어온 LG디스플레이는 신규 채용 규모가 2년 만에 반토막이 났다. 2017년 1,150명에서 지난해 527명으로 급감했다.

앞으로 대기업의 수시채용 트렌드는 해외 기업의 사례와 같이 심층면접을 통한 직무능력 평가, 적재적소 배치, 탄력적 인력수급이 특징일 것으로 전망된다. 지난해 기업들 가운데 업황이 좋아지며 신규 채용을 늘렸던 기업들도 경력직 등의 채용을 늘리는 모습을 보였다. 대표적으로 자동차배터리 시장에서 승승장구 중인 LG화학(051910)은 최근 3년 연속 채용 규모가 증가했다. 2017년 1,151명, 2018년 2,264명을 신규 채용했고 지난해에는 2,654명을 뽑았다. LG화학 관계자는 “소재와 2차전지·바이오 등 미래 성장사업을 위한 인재 확보를 위해 지난해 신규 채용을 확대한 것이 수치로 드러났다”며 “신입 채용뿐 아니라 경력직 채용도 확대하고 있다”고 설명했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 크게 위축된 정유·화학 업종에 속하지만 탄탄한 미래 먹거리를 보유해 투자 여력이 있었기 때문이다.

SK하이닉스도 최근 반도체 사이클에 따라 채용 규모가 변화를 보여왔다. 2017년 6.5%였던 고용창출률(인원 증가분을 전년 인원으로 나눈 값)은 반도체 최대 호황기였던 2018년 13.4%로 두 배 넘게 올랐다. 지난해에는 다시 8.8%로 낮아졌다. 한국 내 채용인원이 2018년 3,060명에서 지난해 2,898명으로 감소했지만 다시 업황에 따라 증가할 수 있는 것이다.

기업들은 이처럼 ‘수시채용을 통해 시장 상황에 맞춰 탄력적으로 채용 규모를 조정하겠다’는 입장이다. 당장 올해 코로나19 확산 등으로 대기업 취업문은 좁을 것으로 전망된다. 한 대기업 인사팀 관계자는 “기존의 정기 공채 방식을 통해서는 원하는 기업에 한 번 지원한 뒤 탈락하면 짧게는 반년, 길게는 1년 가까이 재도전의 기회를 기다려야 했다”며 “직무에 대비한 자격증과 경력을 갖추면 수시채용 방식을 통해 원하는 기업에 맞춤형으로 지원할 수 있는 기회를 만들 수 있다”고 말했다.

재계에서는 ‘직무 중심 선발’이 이뤄질 경우 현재의 공채 시스템에서는 나타나지 않은 직무별 연봉 격차가 점차 자리를 잡을 것으로 예상한다. 현재의 공채 시스템은 직무가 달라도 그룹·계열사 차원의 연봉 형평성을 무시하지 못한다. 하지만 직무별 인력을 따로 선발하게 되면 해당 업무에 따른 연봉이 각각 책정돼 같은 신입사원이라도 연봉에서 차이를 보일 수 있다. /변수연·이수민기자 diver@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

diver@sedaily.com

diver@sedaily.com