집중호우로 산사태나 토사 유출에 따른 피해가 줄을 잇자 탈(脫)원전 정책에 따른 태양광 발전시설의 난개발이 주요 원인이라는 주장에 힘이 실리고 있다. 최근 시간당 수십㎜에 달하는 폭우가 이어지면서 생긴 사태이기는 하나 산비탈에 무분별하게 설치한 태양광 시설이 피해 규모를 더 키웠다는 것이다. 이른바 자연재해가 아닌 잘못된 정부 정책이 초래한 ‘인재(人災)’라는 지적이다.

9일 산림청에 따르면 지난 2017년부터 지난해까지 3년 동안 산지 태양광 발전시설을 설치하기 위해 전국 임야에서 총 232만7,495그루의 나무가 베어졌다. 특히 이는 올 장마 기간에만 6곳의 산지 태양광발전시설에서 토사 유실 등 산사태 양상으로 이어졌다. 경북 성주군, 경북 고령군, 전북 남원시, 강원 철원군, 충남 천안시, 충북 충주시 등 6개 지방자치단체 소재 산지 태양광 발전시설로 이곳들에서 토사가 유실돼 옹벽이 붕괴되거나 주변 농가나 농장이 피해를 입은 것으로 나타났다. 이에 산림청도 산사태 위험이 높은 전국 802개 산지 태양광 발전시설에 대한 집중 점검에 나선 상태다.

전문가들은 올해 집중호우가 유독 많기는 했으나 최근 몇 년 새 산지 태양광 발전시설 설치가 급증한 부분에 주목해야 한다고 입을 모은다. 태양광 발전시설 공사과정에서 산림을 크게 훼손하는데다 지반도 약화시키고 있다는 이유에서다. 태양광 패널은 햇빛을 최대한 오랫동안 쬘 수 있도록 일정 경사 이상의 산비탈을 골라 설치하는데 그 과정에서 폭우에 견딜 나무나 토지 기반이 무너졌다는 것이다.

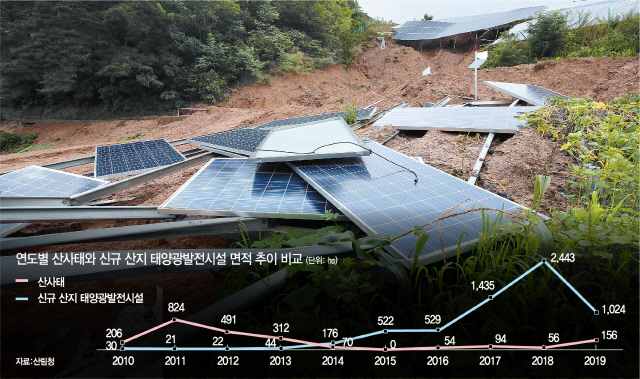

이수곤 서울시립대 토목공학과 교수는 “태양광 발전시설을 산에 만들다 보면 산이 평형을 잃어버린다”며 “설치 과정에서 땅을 헤집으면서 땅이 푸석푸석해져 비가 더 잘 스며들게 된다”고 지적했다. 이어 “공사가 산의 물길을 바꾸면서 (토사가) 인가를 덮칠 위험이 생긴다”며 “(태양광 발전설비 설치 때) 지형·지질을 잘 검토해야 하는데 주무부서인 산업통상자원부는 태양광 설치가 우선이지 산사태 예방에는 예산을 많이 안 쓰는 것 같다”고 비판했다. 정부의 탈원전 정책에 따라 태양광 발전설비를 늘리는 데 급급할 뿐 안전 대책에는 소홀해 산사태 증가에 제대로 대비하지 못했다는 지적이다. 실제로 산사태 면적은 2017년 94㏊에서 2018년 56㏊로 다소 줄었다가 지난해 156㏊로 세 배 가까이 급증했다. 특이한 점은 산사태가 증가한 2019년 오히려 태양광 발전시설 면적은 크게 줄었다는 점이다. 지난해 산지 태양광 발전시설 신축 규모는 1,024㏊로 2018년 2,443㏊에 비해 절반 이하로 크게 감소했다. 올해도 5월까지 112㏊가 느는 데 그쳤다. 정부가 시행령 개정으로 태양광 발전시설 건설 자제를 유도했으나 이미 급격히 늘어난 터라 효과가 미미하다는 게 전문가들의 분석이다.

이영재 경북대 토목공학과 교수는 “2018년 시행령이 바뀌어 2019년에는 신규 산지 태양광 발전시설 면적이 줄었으나 안전성 검사가 미비한 태양광 발전시설이 이미 많이 지어져 산사태가 증가했다고 볼 수 있다”며 “농촌 지역에서 태양광 패널이 노다지라는 말이 돌면서 이미 (태양광 발전시설) 수가 급증한 터라 앞으로 산사태 증가가 우려된다”고 말했다. /안현덕·한민구기자 always@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

always@sedaily.com

always@sedaily.com