문재인 대통령이 주요 선진국들의 경우 임차인 보호를 위해 강력한 규제를 적용하고 있다고 언급하면서 해외 사례에 관심이 모아지고 있다. 이에 대해 전문가들은 전혀 다른 사회·경제·문화적 맥락을 가진 국가에서 단순히 제도 일부분만을 떼어와 비교하는 것은 부적절하다고 지적했다. 아울러 임대료 규제 등으로 해외에서 나타나고 있다는 부작용도 감안해야 한다고 덧붙였다.

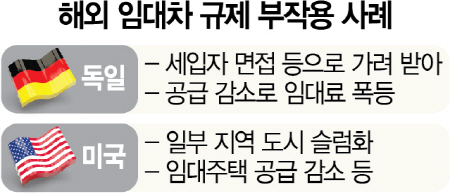

우선 독일의 경우 기본적으로 3년간 임대료 상승을 20%로 제한한다. 또 주 정부의 판단에 따라 임차수요가 높은 일부 지역은 인상률을 15%로 제한할 수도 있다. 임차기간도 특별히 문제가 없으면 무한이다. 이렇다 보니 임대인들은 세입자를 좀 더 까다롭게 고르고 있다. 세입자는 신상정보와 재정상태 등을 기록한 ‘지원서’를 작성해 제출하고, 집주인은 ‘서류면접’으로 세입자를 고른다. 대도시에서는 경쟁률이 100대1까지 달한다. 이 같은 규제에도 불구하고 지난 10년간 독일 내 주요 7개 도시의 임대료는 57% 급등했다. 베를린·뮌헨 등 독일 주요 도시에서 주택수요가 폭발하며 세입자 간 경쟁이 치열해졌기 때문이다.

임대료 규제가 도시를 슬럼화한 사례도 적지 않다. 미국 뉴욕주의 도심은 1974년부터 임대료를 규제한 후 슬럼화가 급격하게 진행됐다. 표준임대료를 도입하면서 임대인의 수익이 감소한데다 임대주택을 유지·보수할 유인이 사라지면서 주택의 노후화가 가속화됐기 때문이다. 건물가치가 폭락하자 은행들은 대출을 거절하거나 회수했다. 심지어 보험금을 노리고 집에 불을 지르는 집주인까지 나타났다. 샌프란시스코의 경우 1994년 주택 월세 상한제가 도입된 뒤 다세대주택 공급이 15% 줄었다. 월세 상한제를 적용받는 건물에 거주하는 사람의 숫자도 25% 급감했다. 집주인들이 월세 상한제를 적용받는 건물을 콘도미니엄(아파트) 등 고급주택으로 재건축했기 때문이다.

해외에서는 세입자가 계약 만료 후 집을 비울 때도 ‘집을 구할 때’만큼 까다롭다. 영국은 세입자가 입주할 때 집주인과 세입자가 함께 집 상태를 ‘확인(인벤토리 체크)’하고 이를 서류로 작성한다. 임대계약이 끝나 집을 비울 때도 같은 절차를 밟는다. 임대기간 중 발생한 파손 등을 꼼꼼하게 검사한 뒤 약간의 문제가 있어도 보증금에서 이를 공제한다.

임대료 규제를 도입했다가 부작용이 속출하자 폐지한 국가들도 많다. 영국은 2차대전 때 도입한 임대료 상한제를 1988년 사실상 폐지했다. 미국 매사추세츠주는 임대료 규제가 공급 감소, 주거환경 악화 등의 부작용을 불러일으킨다는 이유로 1995년 관련 규제를 폐지했다. /권혁준기자 awlkwon@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >