“에너지 전문가들이 오는 2050년 재생에너지 비중 40~80% 중 어느 수준이 적절한지를 놓고 지난 1년 반 동안 치열하게 토론했습니다. 그런데 갑자기 모든 걸 뒤엎는 대통령의 ‘탄소 중립’ 선언이 나왔습니다. 탄소 중립이 장기적으로 지향해야 할 목표는 맞지만 사회적 논의 없이 2050년으로 못 박은 것은 상당한 무리가 따릅니다.”

26일 열린 ‘기후변화 대응을 위한 산업·에너지 분야 전환 과제’ 토론장. 갑작스럽게 나온 문재인 대통령의 2050년 탄소 중립 선언에 대해 에너지 전문가들은 당혹감을 숨기지 못했다. 전문가들이 현실적인지 논쟁을 벌였던 온실가스 감축률(2017년 대비)의 최대치가 75% 수준이었는데 지난달 말 갑자기 논의조차 되지 않던 ‘탄소 중립’ 발언이 나왔다는 것이다. ‘넷 제로(Net Zero)’라고도 불리는 탄소 중립은 탄소 배출량에서 흡수량을 뺀 순배출이 제로가 되는 것을 뜻한다.

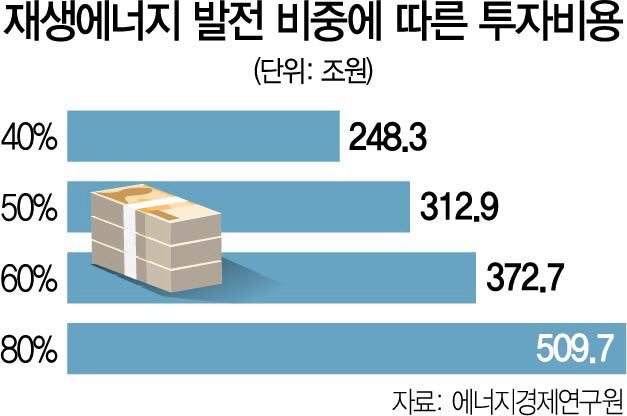

이날 주제 발표를 맡은 임재규 에너지경제연구원 선임연구위원은 “탄소 중립을 위해서는 발전 부문의 탈탄소화와 전력 소비의 전기화가 급격히 이뤄져야 한다”며 “재생에너지 발전 비중을 늘리기 위한 막대한 투자 비용과 가파른 전기료 인상이 발생할 것”이라고 전망했다.

실제 지난 2018년 기준 국내 에너지원별 소비에서 석탄과 석유·도시가스 비중은 75%에 달했다. 그러나 임 연구위원에 따르면 탄소 중립을 위해서는 이 수요가 2018년 19.4%에 불과했던 전력에너지 소비로 모두 전환돼야 한다. 또 이를 위해서는 △석탄 △석유 △액화천연가스(LNG) △원자력 △수력 △신재생으로 이뤄졌던 공급 체계도 석탄·석유·LNG를 제외한 수력·신재생으로 급격히 전환해야 한다. 이에 더해 정부는 탈원전 정책까지 추진하고 있다.

임 연구위원은 재생에너지(태양광·풍력) 비중을 80%로 늘리는 데 드는 투자비용을 약 510조 원으로 분석했다. 발전설비 투자비 184조 원과 인프라 투자비 326조 원 등이다. 이 같은 투자 비용과 에너지 소비의 전기화에 따른 전기료 인상 등은 국민 부담으로 돌아올 수밖에 없다. 그는 “분석 결과 재생에너지 발전 비중 50% 이상에서는 온실가스 감축 편익보다 비용이 더 큰 것으로 나타났다”며 “불완전한 재생에너지의 공급 안정성 문제를 해결하려면 송배전로·변전소 등을 많이 세워야 하기 때문에 과거 ‘밀양 사태’ 같은 사회적 비용이 여기저기서 발생할 가능성이 높다”고 전망했다.

탈탄소화와 전기료 인상에 따른 철강·정유·화학 등 에너지 다소비 업종의 퇴출 이슈도 불가피할 것으로 전망된다. 이들 산업의 국외 이전 압력이 커지고 이에 따른 일자리 감소, 수요 산업의 경쟁력 약화가 도미노처럼 이어질 것이라는 얘기다. 임 연구위원은 “다른 나라와 다른 한국의 제조업 중심 산업구조를 고려해야 한다”며 “대체 산업으로 제시되는 녹색 산업은 실체가 불분명하다”고 지적했다. 한국의 제조업 비중(2019년 기준)은 국내 총생산 대비 25.4%로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 두 번째로 높다. 그는 “탄소 중립을 선언한 다른 나라들은 산업 구조와 재생에너지 활용 환경이 우리와 다르다”며 “탄소 중립은 장기적으로 지향해야 할 목표지만 파급효과에 대한 대국민 소통과 합의가 필수적”이라고 강조했다.

이날 포럼에서는 정부가 추진하고 있는 전기차 830만 대 보급이 현실화할 경우 원전 약 5기가 더 필요해질 것이라는 분석도 나왔다. 민경덕 서울대 교수는 “전기차 830만 대가 1년에 1만 5,000㎞를 주행한다고 가정하면 원전 3기에 해당하는 3.2기가와트의 에너지가 필요하다”며 “에너지 전 생애주기 기준으로 볼 때 전기차는 오히려 내연기관차보다 이산화탄소를 많이 배출하는데 정부는 전기차 늘리기에 막대한 세금을 투입하고 있다”고 지적했다. 배충식 KAIST 교수는 “과학적이고 합리적 기준으로 진정한 의미의 탄소 배출량 감축을 해야 하는데 정부가 제대로 계산을 하지 못하다 보니 ‘내연기관 퇴출’이라는 편 가르기만 횡행한다”고 꼬집었다.

/박한신기자 hspark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >