‘1분 30초 간격으로 조명의 조도가 변화합니다.’

태극기였다. 밝은 조명 아래서는 푸른 색조로 그린 태극기가 분명했다. 서서히 빛이 사라지자 새까맣고 둥근 점만 남았다. 밝을 때 빛을 흡수해 품고 있다가 어두워지면 빛을 뿜어내는 축광안료로 제작했기에 조도에 따라 그림의 이미지가 달라진다. 작가 노상균(62)은 신작 ‘태극기’에 대해 “인류의 장구한 역사에서 국가의 상징으로서 국기의 의미가 무엇인지 되짚어 본 작품”이라며 “빛이 사라지면 태극기는 보이지 않고 블랙홀 같은 검은 점만 남는다”고 말했다. 국가 통합적 상징인 태극기가 정쟁의 도구가 되고, 그로 인한 정치 이슈가 블랙홀처럼 모든 것을 빨아들이는 오늘날 대한민국을 이야기하는 것은 아닐까.

노상균의 개인전이 ‘몽상가의 눈물’이라는 제목으로 서울 종로구 통의동 갤러리시몬에서 한창이다. 1992년부터 일명 ‘반짝이’라 불리는 지름 5㎜ 안팎의 시퀸작업을 시작해 20년 이상 지속해 온 노 작가는 지난 2018년 개인전을 기점으로 축광안료를 사용한 회화에 집중하고 있다.

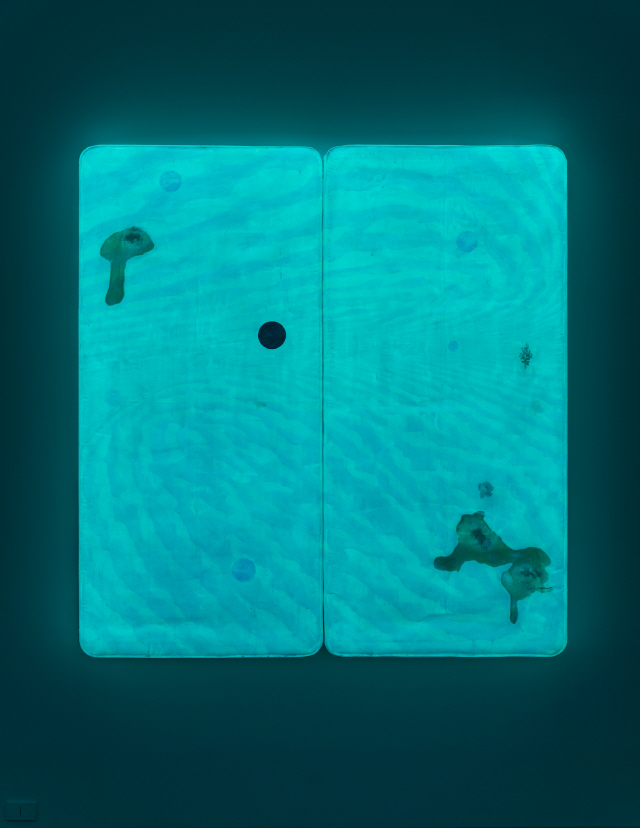

또 다른 신작 ‘몽상가를 위한 킹사이즈 베드(The King Size Bed For A Daydreamer)’는 작가의 1990년대 작품을 소환한다. 밝을 때는 지문을 확대한 듯한 반복적 물결 문양이 선명했으나 어두워지자 얼룩 같은 흔적들이 드문드문 나타났다. 작가는 이 같은 얼룩형태로 매트리스 위에 침, 땀을 비롯한 체액의 흔적이 드러나게 한 1991년작 ‘몽정’(1991), 1992년작 ‘간섭된(Interfered) 문양’ 등 파격적인 작품을 선보인 바 있다. 정돈된 침대에서는 보이지 않던 개인의 흔적이 커버가 벗겨진 매트리스에서 적나라하게 드러난 결과다. 분명 존재하고 있으나 보이지 않아 인지하지 못하던 것에 대한 이야기를 작가는 밝을 때는 보이지 않다가 어둠에서 드러나는 축광안료의 이미지로 ‘다시’ 이야기한다.

전시 제목인 ‘몽상가의 눈물’에 대해 작가는 “그냥 꿈은 무의식적으로 꾸지만, 데이드림(Daydream·몽상)은 대낮에 눈 뜨고도 꾸는 꿈이라 ‘의식하고 꾸는 꿈’이라는 은유가 담겨 있다”면서 “몽상가의 눈물은 감성적인 눈물이 아니라 태어났기에 살아내야하는 우주 안 모든 생명체에 대한 연민에서 저절로 흘러내리는 눈물”이라고 말했다.

그간 추상적인 작품을 주로 선보인 작가지만, 이번 전시에는 인물, 풍경 등 구상적 이미지가 눈에 띈다. ‘군집자아’로 번역할 수 있는 인물화 ‘그룹-아이’는 7명이 등장하지만 실은 모두가 노상균 작가 자신이다. 돌 무렵의 모습부터 초등학교 입학 때, 대학 졸업과 30대 장발 시절을 거쳐 지금의 모습까지 담았다.

“이번 전시에는 입자(particle) 개념과 질량 불변의 법칙을 통해 소멸하는 것 같으나 계속 존재하는 것들을 이야기합니다. 과거의 작품에 쓰인 개념을 지금의 재료로 다시 보여주거나, 지나온 내 삶을 반추하면서 찰나적인 시간과 에너지의 순환을 되짚어 봅니다.”

일출, 인왕산과 달 등을 그린 작품은 서서히 꺼지고 천천히 밝아지는 LED 조명 아래서 환상적인 풍경을 보여준다. 자연에서는 수십 분씩 걸리는 여명과 석양의 신비로운 색감을 1분 30초 동안 압축적으로 펼쳐낸다. 내년 2월 27일까지.

/글·사진=조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com