지난해 11월 나온 UBS 보고서에는 인텔과 관련한 충격적인 내용이 담겼다. ‘오는 2026년까지 인텔이 칩의 80%를 외부 파운드리에 맡길 것'이란 게 보고서의 뼈대였다.

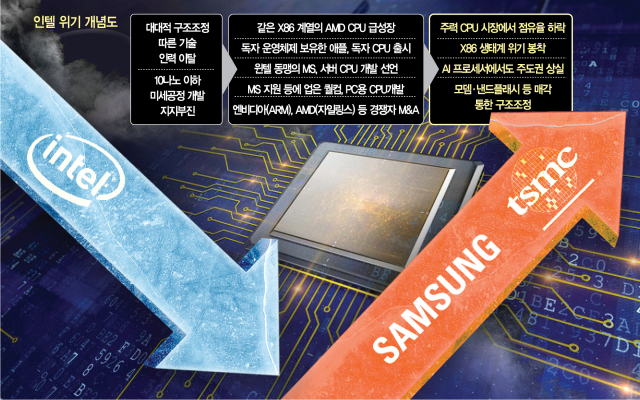

인텔이 칩 설계에 초점을 맞추는 선택과 집중을 통해 한 단계 도약할 것이란 취지였지만, 시장 반응은 달랐다. '외계인이 만든 칩'이라는 범접하기 힘든 아우라를 뿜어냈던 인텔의 추락으로 이 보고서를 조망한 것이다. 실제 주력인 개인용 중앙처리장치(CPU)에서 인텔의 점유율은 지난 2018년 4·4분기 77.1%(패스마크소프트웨어 기준)에서 2020년 2·4분기 64.9%까지 빠졌다. 데스크톱의 경우 올 1·4분기 AMD에 근소하게 밀릴 것이란 전망마저 나온다. 반도체 업계의 한 임원은 “불과 5년 전만 해도 인텔은 14나노(nm·10억분의 1미터) 공정으로 만든 CPU로 반도체 시장을 지배했었다”며 “실리콘밸리 역사 그 자체인 인텔의 현재 처지는 많은 것을 생각하게 만든다”고 말했다.

인텔의 위기는 13일(현지시간) 재무통인 밥 스완 최고경영자(CEO)의 교체 발표로 이어졌다. 한달여 뒤에는 기술 전문가인 팻 겔싱어가 CEO에 오른다. 인텔이 7나노 등 미세 공정 개발에 바짝 고삐를 당길 것이란 예상이 나온다. 일각에서는 21일 분기 실적 발표를 앞둔 인텔이 주주를 달래는 한편 시장에도 '이대로 그냥 포기하지 않는다'는 메시지를 던졌다는 분석을 내놓고 있다. 이와 관련 시장조사업체 트렌드포스는 인텔이 자신의 일부 CPU를 TSMC 5나노 공정으로 만들 것이라고 보도했다.

◇한때 '외계인이 만든 칩' 명성…기술 인재 내쫓자 와르르

인텔의 드라마틱한 위상 약화는 국내 산업계에도 시사점을 던진다. 단기 실적에 연연한 전문경영인의 기술인력 홀대, 1등에 안주한 문화, 미래를 담보할 연구·개발(R&D) 소홀 등이 뒤얽혀 지금의 인텔를 잉태했다고 보기 때문이다. 안기현 반도체산업협회 상무는 "결국 사람으로부터 첨단 기술이 나온다"며 "기술 인력 관리가 그만큼 중요하다는 뜻"이라고 지적했다. 재계의 한 고위 임원은 "현재의 기술 전쟁은 기업간 경쟁에서 더 나가 국가간 경쟁"이라며 "최고 자리에 있을 때조차 긴장의 끈을 늦추지 말고 미래 기술 개발에 매진해야 하는데 우리 정부가 기업의 애로점에 귀기울이고 있는지 자문할 필요가 있다"고 꼬집었다.

파운드리(반도체 제조) 업계에 지난 2018년 8월은 변곡점, 분수령 같은 시기였다. 당시 대만의 TSMC에 이어 세계 2위 파운드리였던 미국의 글로벌파운드리가 ‘10나노 이하 공정을 포기한다’는 선언을 했다. 극자외선(EUV) 장비 도입 등 수조원을 쏟아 7나노 등 미세공정 개발에 성공한다고 해도 TSMC, 삼성전자 등을 상대로 수주 경쟁에서 이길 수 없다는 판단을 한 것이다.

그 직후 인텔의 강력한 라이벌 AMD는 자신의 중앙처리장치(CPU)를 TSMC에 맡긴다는 발표를 했고, 연이어 IBM은 자신의 CPU를 만들 파운드리 파트너로 삼성전자를 지목했다. 파운드리 업계가 10나노 이하 칩을 만들 수 있는 TSMC와 삼성이라는 2강과 그 외 고만고만한 업체로 재편된 것이다.

극심한 기술 변화 속에서 반도체 업계가 지각변동에 휩싸였던 그 무렵, 인텔에는 무슨 일이 벌어지고 있었을까.

당시 인텔은 ‘브라이언 크르자니크’ 최고경영자(CEO)가 직원과의 불륜 발각으로 불명예 퇴진한 직후였다. 재무통인 밥 스완 CEO 체제가 이 때 들어섰다. 경쟁사들이 눈에 불을 켜며 기술 개발에 몰두하고 있는 사이 인텔은 내부 문제로 시끄러웠다는 얘기다. 안팎으로 치이고 있는 인텔의 위기는 이런 대비되는 장면에 고스란히 녹아있다. 안기현 반도체산업협회 상무는 “칩질라로 불리는 인텔 위상의 추락을 보면 ‘드라마틱하다’는 말로도 모자란다”며 “극심한 경쟁에 항시 노출돼 있는 반도체 시장에서 편안함에 안주한 대가가 얼마나 혹독한지 잘 보여준다"고 말했다.

◇전문경영인 단기실적 연연…'오너 경영'의 중요성 반증

최근 미국 행동주의 헤지펀드 서드포인트가 인텔에 ‘정신차리라’는 서한을 보내면서 이유로 든 게 ‘인텔의 최고 기술 인력들이 회사를 탈출하고 있다’는 내용이었다. 같은 맥락에서 인텔 추락의 원인을 찾아 거슬러 올라가면 맞닥뜨리는 인물이 바로 크르자니크다. 그는 지난 2013년에 최고 자리에 올라 5년 넘게 ‘반도체 제국’을 이끌었다. 어쩌다 크르자니크는 ‘인텔 부진의 원흉’이라는 불명예를 뒤집어 쓰게 됐을까.

그의 리더십을 개괄하면 ‘장부상 이익을 위해 인텔의 미래인 연구개발(R&D)를 초토화시켰다’는 말로 집약할 수 있다. 크르자니크는 모바일과 자율주행차에 집중 투자했지만 실적 부진을 되돌리지 못했다. 급기야 지난 2016년 회사 인력의 10%에 해당하는 1만 2,000명을 해고했다. 14억 달러 가량의 비용을 절감하기 위해 대대적인 다운사이징을 추진한 것이다.

문제는 당시 해고된 인력 대부분이 R&D 인력이었다는 데 있다. 후폭풍은 혹독했다. 풍부한 경험을 쌓은 엔지니어들이 대거 인텔을 떠나면서 인텔 칩의 구조적 결함 문제를 낳았던 ‘멜트다운’ 문제와 10나노(nm·10억분의 1미터) 공정 이행 등에서 차질이 빚어졌다. 기술인력의 대대적인 유출 직후 바통을 이어받은 CEO(밥 스완)마저 기술에는 문외한인 재무통이 임명되면서 인텔의 위기가 본격화됐다는 것이다. 반도체 업계의 한 고위 관계자는 “한때 ‘인텔의 칩은 외계인이 만든다’는 우스개 소리까지 있었다"며 “그랬던 인텔이 이제는 제조공정 기술력이 뒤지면서 같은 X86 생태계의 AMD는 물론 독자 운영체제(OS)를 들고 나온 애플 등에도 시달리는 처지가 됐다”고 촌평했다.

오너십의 역할을 곱씹어야 한다는 견해도 있다. 재계의 한 고위 관계자는 "단기 성과에 연연하지 않는 장기 투자는 결국 오너가 중심을 잡을 때 가능하다"며 "이렇게 중요한 때 삼성이 사법 리스크에 노출돼 있는 점은 유감"이라고 지적했다.

◇극심한 경쟁 속 마지막 시험대 오른 인텔

그래도 인텔은 인텔이다. 인텔의 10나노 슈퍼핀 공정으로 만든 CPU는 AMD가 TSMC의 7나노 공정에서 만든 칩과 견줘도 차이가 거의 없다. 최첨단 미세공정을 포기하기 이르다는 뜻이다. 인텔이 13일(현지 시간) 밥 스완 후임으로 최고기술책임자(CTO) 출신의 팻 겔싱어를 영입하기로 한 데서도 기술 개발의 의지는 감지된다.

인텔의 초미세 공정 개발 의지는 성공 여부에 따라 반도체 시장에 여러 갈래로 충격파를 줄 수 있다.

현재 반도체 시장은 폭풍전야와 같다. TSMC와 삼성이 서로 으르렁거리고 있는 파운드리는 인텔의 칩 외주화와 맞물려 AMD·애플·엔비디아·퀄컴 등 메이저 팹리스의 생산라인 확보 경쟁이 치열하다. 인텔이 SK하이닉스에 사업부를 매각한 낸드 플래시 쪽도 후발주자 중국의 YMTC 성장 등과 연계돼 글로벌 플레이어의 추가적인 합종연횡이 점쳐진다. '기술 헤게모니 장악이 곧 미래 패권'으로 인식하고 있는 미국 정부는 인텔에 '제조 라인을 강화하라'는 무언의 압력까지 넣고 있다. 나랏돈이 보조금형태로 핀치에 내몰린 인텔에 흘러들어갈 여지도 있다는 뜻이다. 안 상무는 "최고 기술력을 보유한 사람에 대한 관리, 동기부여에 실패한 조직은 망조가 든다는 점을 분명히 인식해야 한다"고 지적했다.

/이상훈 기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >